正社員の地位は上がる?下がる? 新型コロナ収束後の日本の「働き方」を大胆予想する

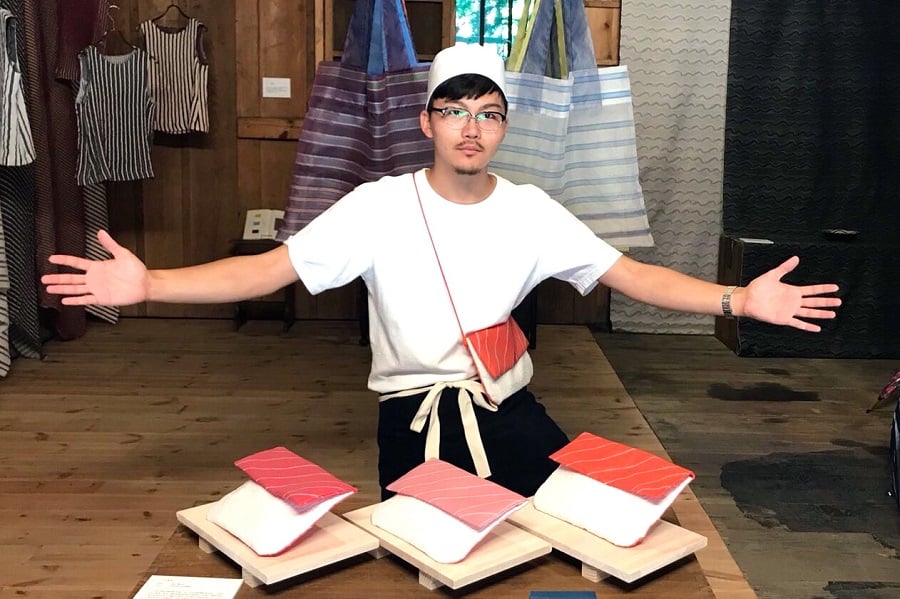

通勤ラッシュは昭和・平成の遺物に? 新型コロナウイルスへの対応で、日本人の働き方が大きく変わっています。そして、今後も変化は続くことでしょう。 少し気が早いかもしれませんが、コロナ後に日本人の働き方がどう変わっていくのか考えてみましょう。 まず、朝の通勤から。感染が収まり、企業活動が再開されても、ワクチンが開発されるまで、通勤電車への注意・警戒は継続することになります。 これまで、始業の9時を目指して満員電車に揺られて通勤するというのが、首都圏で平日毎朝目にする光景でした。しかし、通勤ラッシュは昭和・平成の遺物になるかもしれません。 東京の大企業のイメージ(画像:写真AC) 今回在宅勤務やテレワークをやってみて、「通勤がいらないし、仕事もはかどるし、案外良いな」と思われた人が多いのではないでしょうか。もちろん「絶対無理」という人もたくさんいます。 通勤地獄は解消へ コロナ後は在宅勤務・テレワークがさまざまな業種で一般化し、必要なときにだけ出勤するという会社が増えます。 徒歩や自転車の利用も進むでしょう。今後の政府の施策にもよりますが、通勤電車の利用者は2~4割減ると期待されます。 しかも電車の利用者が減るだけでなく、通勤する場合も時差出勤が増えます。その結果、通勤ラッシュはかなり緩和されそうです。 どうなる、通勤ラッシュ(画像:写真AC) さまざまな調査がありますが、首都圏のオフィスに通う通勤時間は一般的に片道平均50分と言われています。 車内の混雑も深刻で、痴漢やその冤罪(えんざい)事件を含めて半世紀以上に渡って大きな社会問題でした。今回の危機で通勤地獄が解消されるならば、まさにけがの功名です。 当たり前ではなくなる9~17時労働当たり前ではなくなる9~17時労働 在宅勤務やテレワーク、時差出勤が増えると、従業員がオフィスや工場に集まって9時から17時など決められた時間に膝を突き合わせて働くというのも、当たり前ではなくなります。 在宅勤務のイメージ(画像:写真AC) 実は職場に集まってチームワークで仕事をするというのは、世界のどこでも見られる光景ではありません。 アメリカでは、従業員ひとりひとりに明確な職務が与えられ、デスクが間仕切りで区切られており、チームワークで仕事をすることはまれです。上司や他メンバーにかかってきた電話を取ると、「俺の仕事を奪おうとしている」として訴えられます。 職務給・成果給への転換が進む チームワークが減ると、賃金の決め方も変わる可能性があります。 現在、日本では大手企業の8割以上が職能資格給を採用しており、上司が部下の能力・勤務態度・意欲などを評価して給料を決めています。しかし、上司と部下が顔を突き合わせない在宅勤務・テレワークでは、こうした評価は難しくなります。 アメリカで一般的な職務給(この仕事をしたらこれだけ払う)や成果給(こういう成果を出したらこれだけ払う)の方が、テレワーク・在宅勤務とはよく合います。 これまでのオフィスのイメージ(画像:写真AC) そもそもアメリカでは、上司による恣意(しい)的な評価で不公平が生じるのを避けるため、一般従業員を評価しないのが普通です。 賃金制度は人事考課制度や退職金税制などと複雑に絡み、簡単に変えることはできないと言われます。しかし、テレワーク・在宅勤務の普及でさまざまな矛盾が露呈し、日本の賃金制度を見直す議論のきっかけにはなりそうです。 非正規雇用やフリーランサーが増える非正規雇用やフリーランサーが増える 今後の変化で悩ましいのが、パート・派遣など非正規雇用や組織に属さないフリーランサーの増加です。 フリーランスで働く人のイメージ(画像:写真AC) 今回の危機を受けて非正規労働者がリストラされ、フリーランサーとの契約が打ち切られています。一方、正社員の雇用は(今のところ)かなり守られています。こうした動きを受けて、就活を控えた学生や非正規労働者・フリーランサーの間では、正社員志向が高まっているようです。 しかし企業側から見ると、今回のように事業活動がストップしても首を切れず、給料を払い続けなければならない正社員は、やはり大きな重荷。 今後は正社員の採用に慎重になり、非正規労働者の雇用やフリーランサーとの契約を増やそうとするはずです。結果的に、国民の願いに反して、非正規労働者・フリーランサーはますます増加することでしょう。 政府は、4月1日(水)の派遣労働法の改正など、非正規労働者を正社員に転換する政策を進めています。しかし無理に企業に負担を強いると、グローバル化の時代に企業は足かせの多い日本を捨てて、海外に脱出してしまいます。 正社員の地位が下がる ここからは筆者の予想です。 政府は企業に海外逃亡されては元も子もないので、非正規雇用やフリーランサーの増加を容認します。 そして現在事実上禁止されている正社員の解雇を認める一方、税制・社会保障などで差別されている非正規雇用・フリーランサーの待遇を引き上げるよう改革に乗り出します。 日本の働き方は今後どうなるのか(画像:写真AC) つまり正社員の地位が下がり、非正規雇用・フリーランサーの地位が上がり、それぞれの差異や垣根が小さくなるわけです。 コロナ後に人々は、会社や自宅などさまざまな場所で働き、職務や成果に応じて報酬を受け取り、組織とは距離を取った立場で働く……今とはかなり違った世界になっているかもしれません。

- ライフ