歴史と魅力あふれる品川区内の公園

戸越公園(品川区豊町)は風光明媚(めいび)な庭園のある公園です。

品川区豊町にある戸越公園(画像:写真AC)

品川区豊町にある戸越公園(画像:写真AC)

元々は熊本藩・細川家の下屋敷(別邸)に始まり、伊予松山藩などが屋敷を設けた土地で、園内はそうした歴史を感じさせます。面積は決して広くありませんが、この公園のためだけに近所に住んだ人もいるのでは? と思うくらいに立派。こんな公園を無料で開放しているなんて、品川区も太っ腹です。

最寄りは大井町線戸越公園駅で、再開発で盛り上がる大井町エリアまでもすぐです。ちなみに、同じ品川区で言えば、池田山公園(品川区東五反田)も負けず劣らずの魅力で、こちらは元々岡山藩池田家の下屋敷でした。

江戸時代の大名はつらいよ

さて江戸末期の1856(安政3)年、品川区域には27もの大名屋敷がありました。当時、江戸の街から見ると現在の品川区域は郊外にあたりますが、なぜそのような場所に多くの大名屋敷があったのでしょうか。

品川区が2014年に発表した史誌『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』では

「大名の多くが人生の目標としたのが、趣味に生きる隠居生活」

だったと記しています。

史誌『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』(画像:品川区)

史誌『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』(画像:品川区)

江戸時代の大名は、家来から「お殿様」と呼ばれて威張っているわけにいきませんでした。なにしろ参勤交代で、1年ごとに領地と江戸とを往復しなければなりません。

そんな落ち着かない生活をしながら領地を運営しつつ、幕府から命じられた役目も果たさなくてはいけないわけです。自分ひとりの振る舞いに、家来たちとその家族の運命もかかっているわけですから、プレッシャーは相当のもの。

それに譜代大名(関ケ原の戦い以前から徳川家に属した家臣。幕府の要職を占めた)であれば、幕府の役職をめぐって、外様大名(譜代以外の大名)なら官位や席次をめぐって、ほかの大名家との争いもありました。

激務の後には悠々自適の生活

もちろん、そんな生活をいつまでも続けるわけにはいけません。

そのため、ある程度の年齢になった大名は地位を譲って、隠居生活に入るのが定番のライフスタイルでした。

食文化史学者である江後迪子(みちこ)の『隠居大名の江戸暮らし―年中行事と食生活』(1999年、吉川弘文館)を読むと、引退した大名の多くは江戸に屋敷を構えて、美食や趣味を楽しむ隠居生活をおくったことがわかります。

『隠居大名の江戸暮らし―年中行事と食生活』(画像:吉川弘文館)

『隠居大名の江戸暮らし―年中行事と食生活』(画像:吉川弘文館)

先代ということで手当を支給され、家来もいる悠々自適の生活が待っていると思えばこそ、このような激務に耐えられたのでしょう。

江戸からほどよい距離で風光明媚な土地柄

多くの大名が江戸で隠居生活をおくった理由は、領地よりも江戸の方が慣れ親しんだ土地だったからです。

参勤交代の仕組みで知られているように、大名の正室と世継ぎは基本的に江戸に住むことが命じられていました。そのため、庶子(本妻以外の女性から生まれた子)が世継ぎになった場合を除き、後を継ぐまで長く江戸で暮らしています。結果、領地より江戸が隠居生活に選ばれるのは必然だったのです。

そんななか、品川区域は前述のように隠居した大名が下屋敷を置く場所として人気でした。なにしろ、江戸からほどよい距離にあり、風光明媚な土地だったからです。

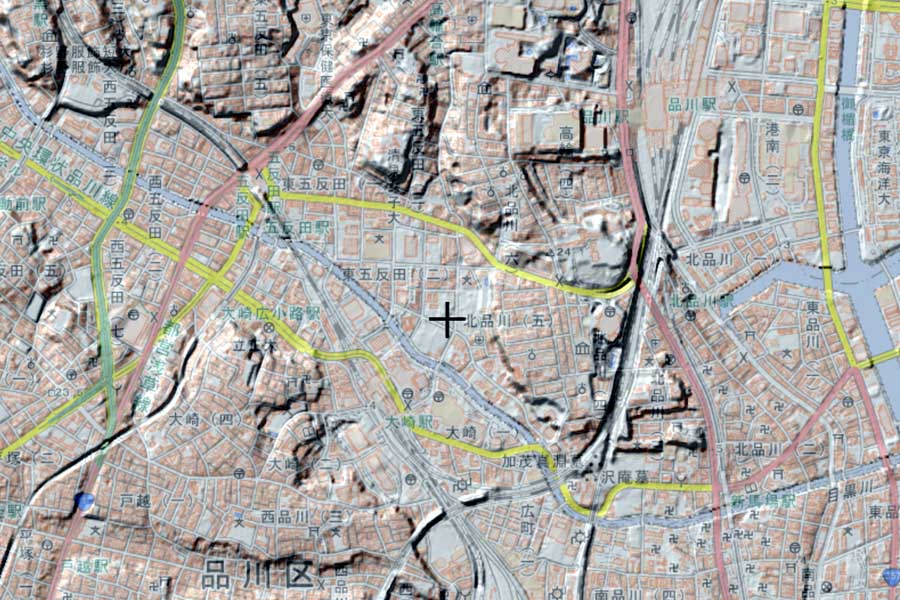

品川区域で特に大名屋敷が多いのは、山手線よりも北側の地域です。現在、海は埋め立てで遠くなりましたが、当時は海も近く台地の下には目黒川が流れ、南には富士山が見える絶好の土地でした。

品川区の地形(画像:国土地理院)

品川区の地形(画像:国土地理院)

『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』には、大金をかけて下屋敷をつくった大名が記されています。

例えば、松江藩の松平不味(ふまい)は相対替(土地を交換すること)と抱地(放置したまま所有する土地)借用を経て、下大崎村(現・北品川5丁目)に約1万9000坪の土地を得ています。

なかでも1811(文化8)年の相対替では、赤坂御門外の400坪の角地を譲り、3000坪の土地を得ています。さらに土地を交換するだけでなく、1100両を支払っています。

この努力の結果、松江藩は海に面する立派な土地を得ることになりました。そうして得た土地には、さらに2万2341両をかけて庭園と茶室がつくられました。

不味は茶道に凝り、自ら不味流という流派までつくった人物であり、茶室も簡単なものではありません。庭園には11もの茶室がつくられ、不味はそこで銘品を集めて、茶道ざんまいの隠居生活をおくりました。

隠居したのは1806(文化3)年で、1818(文政元)年に亡くなる、都合12年の隠居生活でした。

藩の財政再建は茶道のため?

不味は特産品の販売や倹約令、年貢の値上げなどで破綻し掛かっていた松江藩の財政を再建した人物です。一方、お金の使い方も豪快でした。

さらに好角家(こうかくか。相撲ファン)で、伝説の横綱である雷電為右衛門(らいでん ためえもん)を召し抱えてたりもしていたので、相当の道楽者でした。

前述の『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』にも、

「あたかも、隠居しお茶を楽しむために、藩の財政再建に励んだかのようである」

と記されています。

そんな不味のつくった立派な庭園ですが、ペリー来航後に海岸警護のため、鳥取藩池田家の下屋敷となり、茶室などは取り払われてしまいました。

品川区北品川にある旧因幡鳥取藩池田家下屋敷跡(画像:(C)Google)

品川区北品川にある旧因幡鳥取藩池田家下屋敷跡(画像:(C)Google)

今は、旧岩崎家高輪別邸である開東閣(かいとうかく。港区高輪)近くの説明板を残すだけとなっています。残っていれば、立派な公園として今も親しまれていたかもしれません。