原宿から歴史ある古道を歩いていたら、なぜか新国立競技場にたどり着いた件

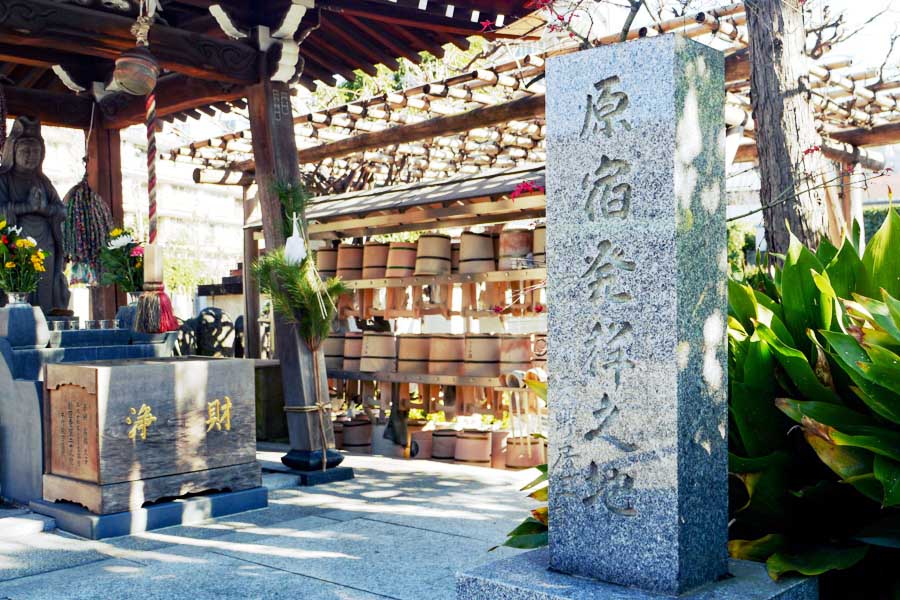

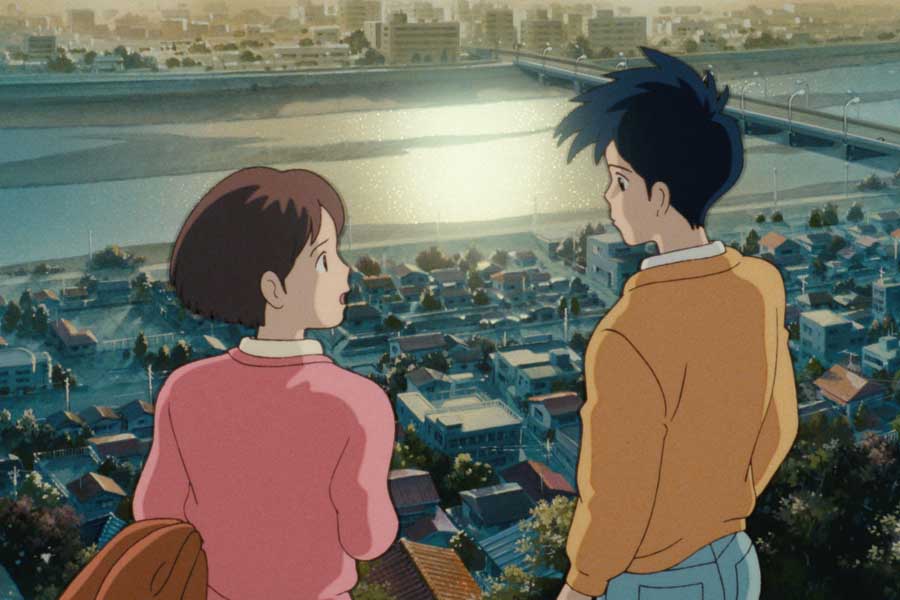

原宿は鎌倉街道の宿だった 今回のテーマは原宿から鎌倉街道を北上したら、新国立競技場に辿り着いた!……という、いったい何が何だかという感じでいきます。 以前、渋谷には渋谷城があったと書きましたが、鎌倉からやってきて、渋谷城前を抜けた街道は北上して原宿に向かっていました。原宿の地名由来は「鎌倉街道の宿があったから」が定説で、「原」宿というくらいですから、原っぱの中にぽつんと宿があったのでしょう。 今「原宿」といえばJR原宿駅ですが、もともとの原宿は原宿駅からちょっと離れてます。明治通りを越えたあたり。明治通りの神宮前一丁目交差点から東へ入り、なんてことない住宅地のゆるやかにカーブしてるいかにも古道っぽい道をはいっていくと、妙円寺(渋谷区神宮前)というお寺があります。 妙円寺境内にある「原宿発祥之碑」(画像:荻窪圭) その境内に「原宿発祥の地」という碑が建ってるのですね。このお寺から「原宿」がはじまったわけではなくて、元々の原宿はこのあたりだった、という意味合いの碑ですが、若さと喧噪に満ちあふれた原宿の正反対な雰囲気がたまりません。 妙円寺前の道を東に向かうと丁字路にぶつかります。とんかつまい泉 青山本店(同)の前の通り……といってわかるかどうかアレですが、こじゃれた飲食店街が並んでる比較的狭くて古い通りですね。この幕末の江戸切り絵図を見るとそのあたりに「原宿町」と書いてあります。 実はこの通りが何を隠そう旧鎌倉街道なのです。 勢揃坂で軍勢を整えて、いざ競技場へ勢揃坂で軍勢を整えて、いざ競技場へ 旧鎌倉街道に出て北を観るとすぐ外苑西通りの「原宿団地北」交差点。信号を渡ってまっすぐ北へ向かう道です。逆に渋谷方向へ向かう道は、江戸時代に失われたようで詳細はよくわかりません。今は特に何があるわけではありませんが、行ってみましょう。 道なりに北上すると右手に青山熊野神社。もともと今の赤坂御所(江戸時代は紀伊徳川家の屋敷)にあった熊野神社を町民の要請によって1644(寛永21)年に現在地に遷座して、青山総鎮守になった古社です。つまり、誰でも参拝できるようにして欲しいということですね。 神社脇の鎌倉街道をさらに北上すると道は下り坂になります。この坂には「勢揃坂」という名前が付いてます。ここ、平安時代後期に奥州へ向かう源義家が軍勢が整えた坂という伝承が、坂の脇にある龍厳寺に伝わってるのです。 都内に源義家伝承は山ほどあるので(軍勢を整えた坂とか腰掛けた石とか鎧を掛けた松とか勧請した八幡神社とか)ひとつひとつの信憑性はアレだけれども、そういう伝承が残っているほど古い道なのです。渋谷城の渋谷氏が義家の奥州征討に参加するときにここで揃えたのが、いつのまにか主語が源義家になったのかもしれません。 2019年に勢揃坂下から見た新国立競技場。アパートが更地になっているので勢揃坂からいきなり巨大な競技場が見えて萌えます(画像:荻窪圭) そして勢揃坂を下りながら目を上に上げると、その向こうに見えるのは巨大な「新国立競技場」! ここで軍勢を整えて競技場へ戦いに向かうとか妄想しながら歩くと、3倍くらい盛り上がりますよね……たぶん。 江戸時代にはすでに失われていた道筋江戸時代にはすでに失われていた道筋 数年前までは勢揃坂の向こうに「都営霞ヶ丘アパート」という団地があって視界を遮っていたため、坂から国立競技場が見えなかったんですが、今は都営霞ヶ丘アパートが取り壊され、更地になっている(2019年11月現在)ので見通しがいい。 この道、坂を下りきったところで左に直角に曲がって外苑西通りに合流します。真っ直ぐ競技場へ向かえるとより盛り上がると思うので、工事後はそういう歩行者道を作っていただけることを願ってます。 さてさて、坂を下りると言うことはそこに川があったということ。勢揃坂の西側には平行するように渋谷川が流れてました。勢揃坂を下りた小さな谷地は渋谷川の小さな支流でした。鎌倉街道は勢揃坂を下りたあとどう向かっていたでしょう。 観音橋交差点で右手に新国立競技場。道路と競技場の間に渋谷川が流れてました。競技場が大きくなったので川跡も敷地に(画像:荻窪圭) 江戸時代の時点ですでにその道筋は失われていたようで、よくわかりませんが観音橋を渡って坂を上ったところにある鳩森八幡宮(渋谷区千駄ヶ谷)前の道は鎌倉街道だったという伝承が残っているので、このあたりのどこかで渋谷川を渡ったのは間違いないでしょう。 そして各地の鎌倉街道伝承をつなぎ合わせると、今の新宿御苑あたりを抜け、雑司ヶ谷から十条を抜け、岩淵あたりで荒川を川口へ渡り、奥州へつながっていたことでしょう。 というわけで、新国立競技場へ行くときわざわざ原宿からとはいいませんが、東京メトロの外苑前駅からちょっと遠回りして鎌倉街道を選んでみるのも一興です。なにより、混雑しなさそう。

- 未分類