90年代の恋愛革命? 女1人・男2人のドリカムが「男女の関係」を一変させた知られざる歴史

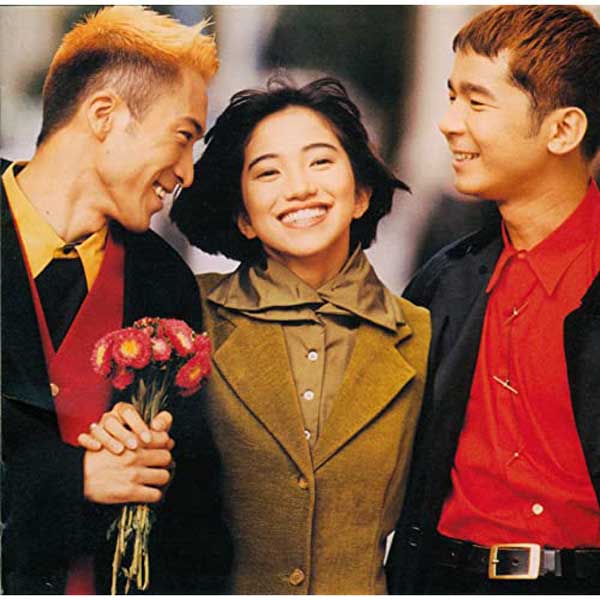

「男女間の友情」は成立するのか 2021年現在、「男女間の友情」は当たり前の存在となっています。しかし21世紀になってしばらくまではそれが成立するかどうかについて、さまざまな議論があったのをご存じでしょうか。 「男女間の友情」が強く意識されるようになったのは、バブル景気に沸いた80年代後半からとされています。当時は、人生において恋愛は欠かせない要素とされていました。 それと同時進行で進んでいたが、女性の社会進出です。 1986(昭和61)年に男女雇用機会均等法が施行され、東京を中心に女性の社会進出が進み、四年制大学での女子学生の割合も右肩あがりになりました。その結果、社会のあらゆる場で男女が仕事や学業に対して対等に取り組むのが当たり前になり、異性との関わりをより意識しなくてはならなくなったというわけです。 1989(平成元)年、ビリー・クリスタルとメグ・ライアンが主演する恋愛映画『恋人たちの予感』が公開されました。この映画は、ビリー・クリスタル演じるハリーが「男女の間に友情は成立しない」と主張し、メグ・ライアン演じるサリーが「成立する」と口論するところから始まります。 当時の予告編や宣伝を見ると、「成立する」「成立しない」を思い切りあおるものばかりでした。最終的にふたりは結ばれるのですが、今回改めて見直してみて、「80年代思考の限界」をしみじみと感じました。ただ、メグ・ライアンが魅力的なので、その点だけでも見る価値はあります。 1991年に発売されたDREAMS COME TRUEの4thアルバム「MILLION KISSES」(画像:エピックレコードジャパン) そして90年代に入り、男女間の意識が混沌(こんとん)とした時代にきら星のごとく現れた3人組バンドがありました。その名は「DREAMS COME TRUE(以下、ドリカム)」です。 今も残る「ドリカム編成」という言葉今も残る「ドリカム編成」という言葉 ドリカムの登場は驚きをもって迎えられました。なぜなら、 ・吉田美和(ボーカル) ・中村正人(ベース) ・西川隆宏(キーボード) の女性ひとり・男性ふたりから成っていたからです。現在でも「ドリカム編成」という言葉が残っているくらいですから、当時与えたインパクトがわかります。 当時はまだ「女性ひとり・男性ふたり = 三角関係」といったイメージが強く、女性を前に男性同士が決着をつけるなんていうのも、ある意味ベタな展開でした。選ばれなかった男性は当然去らなければなりません。どちらも選べず、結局3人で付き合ったのはフィクションでも、わたせせいぞうの漫画『ハートカクテル』くらいです。 わたせせいぞうの漫画『ハートカクテル』(画像:講談社) このドリカム編成のインパクトこそが、男女の関係性を新たなステージへと移行したのです。しかも歌詞のほとんどをボーカルの吉田美和が書いており、女性が「男性に選ばれるもの」という価値観は、完全に過去のものとなっていきました。 複雑な人間関係が描かれた歌詞 吉田の歌詞こそがドリカムの神髄です。 その特徴は、どの曲でも複雑な人間関係が描かれていること。別れた恋人をひたすら思い出したかと思えば、彼女がいる男性と付き合う女性を描くなどさまざまです。 バブル期の象徴とされるユーミン(松任谷由実)が、恋愛の情念を率直に描いていたのに比べ、実に複雑かつ現実的です。 日本国民の40人にひとりが買ったといわれる、1992(平成4)年のアルバム『The Swinging Star』の収録曲を例に考えてみましょう。 1992年に発売されたDREAMS COME TRUEの5thアルバム「The Swinging Star」(画像:エピックレコードジャパン)『あの夏の花火』は別れた恋人のことを思い出す歌詞、『決戦は金曜日』は恋愛を一歩踏み出す日が近づいていることへの期待と不安を描いた歌詞です。 例えば『決戦は金曜日』では「気が多い私なりに まわって来た道」と歌われています。歌詞では待ち遠しさが歌われていますが、そのなかには、これまでもいくつもの恋愛があったことを伺わせています。別の収録曲である『SAYONARA(Extended Version)』には「SAYONARA 彼女のいないところで~」という歌詞も。 変容した男女の価値観変容した男女の価値観 こうした歌詞から感じるのは、恋愛における主導権が80年代より女性側に移っていることです。ようは男女間の友情と恋愛が「二項対立」するのではなく、女性によって決められることを示しているのです。 ドリカムが当時支持されたのは、ユーミンの先を行く現実感とされていました。このことからも、現実社会で価値観の変容が起こっていたことが伺えます。 恋愛する人のイメージ(画像:写真AC) こうして、男女間で友情か恋愛に発展するかの主導権が女性のものとなったことで、恋人がいても男性友達は当たり前にいて、遊びに行くこともあるようになっていきます。 ドリカムによって引き起こされた価値観の変容。それが、21世紀になってどんな変化をもたらしたのかは、今後の研究が望まれるところです。

- ライフ