「買い物はひとりで」と言うものの

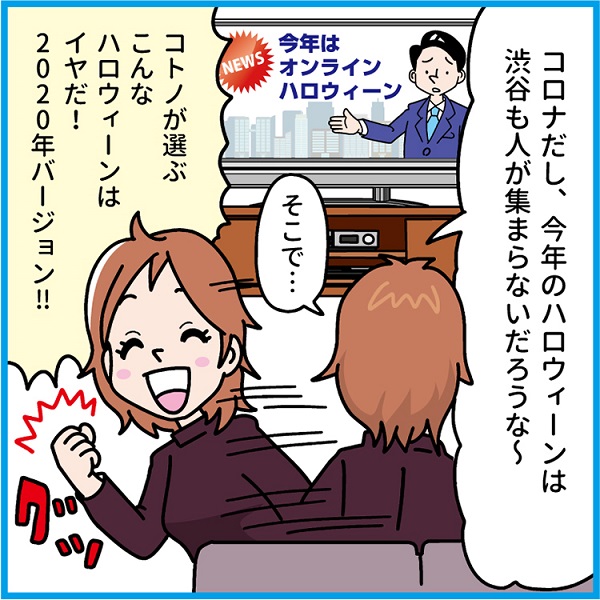

新型コロナウイルスの感染拡大により、社会は大きく変わろうとしています。

これまで飲食店はいかに満席にするかを考え、繁盛店を目指してきました。しかし、最近は “密”を避けるために満席にはできないジレンマを抱えます。

そうした背景から、デリバリーやテイクアウトで売り上げを確保する試行錯誤が続けられています。そうした社会情勢の変化もあり、デリバリーサービス事業の新規参入も相次いでいます。

コロナで困窮を極めているのは飲食店ばかりではありません。

生活には欠かせない食料品・日用品を販売するスーパーマーケットやドラッグストアといった商店も同様です。

緊急事態宣言以降、地域のスーパーやドラッグストアではコロナ対策としてビニールカーテンが設置され、レジ前は客と客との間隔を保つように床面にテープで線引きされるようになりました。

そのほかにも、出入り口には消毒液が設置され、来店者の入場を制限するといった措置を講じている店もあります。

コロナ禍で店側は大変な苦労を強いられていますが、その一方で利用する客側にも、買い物という行為そのものが難しくなっている人たちがいます。介助者を必要とする高齢者や障害者です。

緊急事態宣言下では、「密を避けるために、ひとりで買い物に」と盛んに呼びかけられました。

しかし介助者を必要とする人たちは、ひとりで買い物をすることが困難です。

2010年経産省試算、高齢者だけで600万人

緊急事態宣言が出されていた1か月間なら、親類縁者や家事代行サービス、介護ヘルパーなどを利用して、買い物代行を依頼することもできるでしょう。

しかし、ひとりで買い物をすることが「新しい生活様式」として定着してしまうと、介助者を必要とする人たちは心理的に買い物がしづらくなってしまうのです。

そうした状況から、高齢者や介助者は“買い物難民”と化し、日常生活に支障をきたすようになっています。

コロナ禍で深刻さが増した「買い物難民」。何も高齢者に限ったことではない(画像:写真AC)

コロナ禍で深刻さが増した「買い物難民」。何も高齢者に限ったことではない(画像:写真AC)

買い物難民は古くて新しい問題で、行政は近隣に日用品類を購入できる店がない人たちを“買い物弱者”と形容して調査をしてきました。

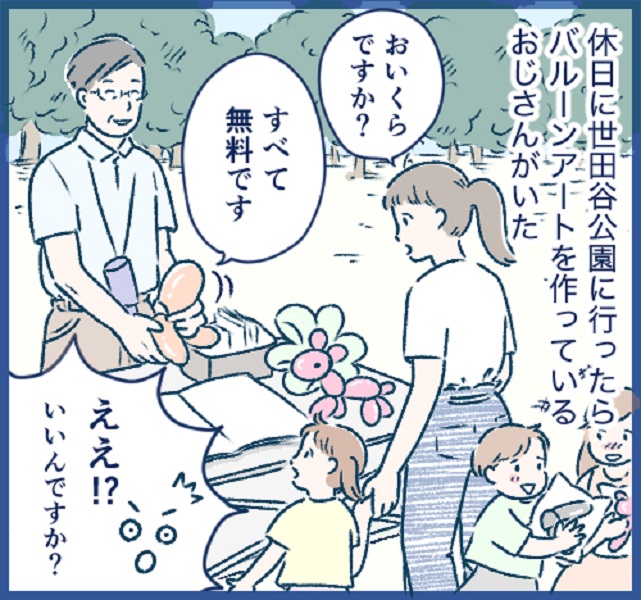

コロナ以前からも行政・小売店・福祉関係者・地域住民間で買い物難民の問題は意識されており、少しでも買い物難民を発生させないような仕組みづくりを模索してきました。

行政が本格的に対策を打ち出したのは、2009(平成21)年からです。経済産業省が買い物難民の調査を始め、2010年に報告書をまとめたのです。

その報告書を出発点として、行政は買い物難民対策に本腰を入れるようになりました。

2010年に経産省が作成した報告書では、買い物難民は全国に600万人いると推計されていました。

当時、買い物難民になる人は、自動車の運転などが困難な高齢者と見られていました。そのため経産省が算出した600万人という数字は、65歳以上の高齢者で買い物に困っている人の総数です。

しかし、実際には65歳未満の人でも日々の買い物に困っている人は多数います。

高齢者だけではない、買い物に苦労する人々

障害者は商店の出入り口を車イスで通ることができなかったり、段差を越えられなかったりします。健康的な成人であっても、乳幼児を抱えている世帯は子どもを預けて買い物へ行くことが容易ではありません。

乳幼児を抱えながらの買い物は、想像以上にひと苦労(画像:写真AC)

乳幼児を抱えながらの買い物は、想像以上にひと苦労(画像:写真AC)

また、そうした個々の事情だけが買い物難民を生んでいるわけではありません。過疎化が急速に進み、近くに食料品や日用品を販売している商店が無くなってしまった地域もあります。

経産省が買い物難民の報告書を出してから10年が経過しました。その後も高齢化や過疎化は止まっていません。そのため、年を追うごとに買い物難民は増加していると考えられています。

潜在的な買い物難民を含めれば、国内には1000万人近い買い物難民がいるとの試算もあるのです。

またこれまで、買い物難民は過疎化で街から商店が撤退してしまった地方都市の問題と受け止められてきました。

東京や大阪といった都市部には、あちこちに24時間営業のコンビニエンスストアーや総合スーパーがあります。そうした環境から、買い物に困ることはないと思われていたのです。

しかし、最近はそうとばかりは言い切れません。

スーパーの大規模化に伴い、各店舗の商圏が拡大しているからです。近くの商店は事業承継の問題から閉店し、大きなスーパーへ足を運ばざるを得ない状況になっています。

大規模スーパーは店舗面積が広いので、野菜・肉・魚を探し回るだけでもかなり歩きます。高齢者にとって、大きなスーパーは買い物をしづらい店なのです。

都市部に買い物空白地帯が生じる理由

経産省は、日常生活において買い物に行ける範囲の目安を半径400mと設定しています。つまり、自宅から最寄りの商店まで500m以上離れると徒歩での買い物が困難と判定されるのです。

また、距離の問題に加え、住居の構造的な問題も考えなければなりません。

昭和期に建てられた集合住宅は4階建て・5階建てでもエレベーターが未設置の住宅が多く、上階の住民は階段の上り下りにひと苦労します。それが外出を困難にし、買い物難民の原因にもなっています。

たとえスーパーまでの往路に問題がなくても、帰路は重い買い物袋を持って歩かなければなりません。高齢者や障害者、乳幼児を抱えた保護者にはしんどい家事です。

コロナ禍では買い物へ行く回数を減らすことも呼び掛けられたが、まとめ買いしたものを持って帰るのもラクではない(画像:写真AC)

コロナ禍では買い物へ行く回数を減らすことも呼び掛けられたが、まとめ買いしたものを持って帰るのもラクではない(画像:写真AC)

都市部では再開発事業によって小売店が大規模化されるとともに集約化されてしまうこともあり、そうした都市環境の変化により自宅と商店が離れてしまうこともあるのです。

また、最近は事業承継の問題から近所の店が閉店してしまうことも珍しくなく、それらが買い物難民を増やす要因のひとつにもなっています。

このように複合的な要因から買い物難民が発生するようになっていますが、これら買い物難民を生まないように、官民が知恵を出し合って策を講じてきました。

地域で異なるニーズ、容易でない対策

例えば練馬区は、NPOや商店街と協力して、2012年にスーパー空白地帯にコミュニティーショップをオープン。約70万人の人口を抱える同区は、買い物難民対策に力を入れており、そのほかにも多岐にわたる買い物支援策を打ち出しています。

島しょ部を除く東京都内で唯一の村、檜原(ひのはら)村は、村内のスーパーや商店が少なくなっていることから、自治体が出資したミニスーパー「かあべえ屋」を2016年にオープンしました。

行政が半公営ともいえる商店を出店することで住民の暮らしを支え、過疎化を少しでも食い止めようとしています。

2017年には、東村山市でセブンイレブンがUR都市機構と提携した団地特化型店舗を出店。コンビニが団地住民の生活を支える仕組みをつくりました。

ただ、買い物難民対策は、地域によってニーズが異なるので一筋縄ではいきません。

買い物難民対策が複雑な問題であることは、経産省のほかにも所管する官庁が内閣府・総務省・国土交通省・農林水産省・厚生労働省の1府5省にまたがっていることからもうかがえます。