どこもかしこも坂だらけな東京

関東平野にあるはずの東京ですが、どこもかしこも坂だらけというのが現実です。

港区三田にある「幽霊坂」。都内には、ほかに8か所もの「幽霊坂」があるのだとか。一体なぜ?(画像:(C)Google)

港区三田にある「幽霊坂」。都内には、ほかに8か所もの「幽霊坂」があるのだとか。一体なぜ?(画像:(C)Google)

もともと、武蔵野台地が伸びていたところと、低地を埋め立てたところに町ができていったので、当然、どこもかしこも坂は多くなります。

当然、時代が下るにつれて坂をゆるやかにするような工事も行われていますが、それでも登るにはキツい坂がけっこうあるものです。

主要幹線道路でも急勾配の坂が

中でも「九段坂」(千代田区九段北~九段南)は、幹線道路である靖国(やすくに)通りが走っているというのに、勾配(こうばい)がきつい坂の代表格でしょう。

それでも、まだマシなのです。

国土地理院のデジタル標高地形図を見てみると、神保町(千代田区)あたりから市ヶ谷(同区・新宿区)へ向かっての地形は九段下のところから跳ね上がるように高くなっています。

靖国通りの部分はいくぶん低くなっていますから、必死に掘削して掘り下げたことがわかります。

江戸時代、九段坂はほとんど崖に道が付いているようなところで、道路ではなく階段になっていました。

明治時代になって道路になったのですが、とにかく急勾配。荷車は上がることができないので、坂の下には食い詰めた人々が「立ちん坊」と呼ばれる人足となって、荷車を押して糧(かて)を得ていました。

勾配が急なために市電も通すことができずに、牛ヶ淵沿いを迂回(うかい)するルートを通っていました。

住所の地番が無かった江戸時代

今の九段坂になったのは関東大震災の後に、坂を大規模に掘削する工事が行われてからでした。

さて、東京にはこの九段坂をはじめ、「紀尾井坂」であるとか「三宅坂(みやけざか)」といった、坂をもとにした地名があちこちに見られます。そして、実際の坂にもだいたい名前が付いているのです。

東京で名前のある坂は700以上。覚えてはいられないくらいに膨大です。

こんなに坂に名前が付いた理由は、住居地を明らかにするためでした。

江戸時代、武家屋敷や寺社が多く建てられました。ところが、現在のように地番はなかったため、目印がありません。

そこで、坂に名前を付けることで目印の役割を持たせたのです。

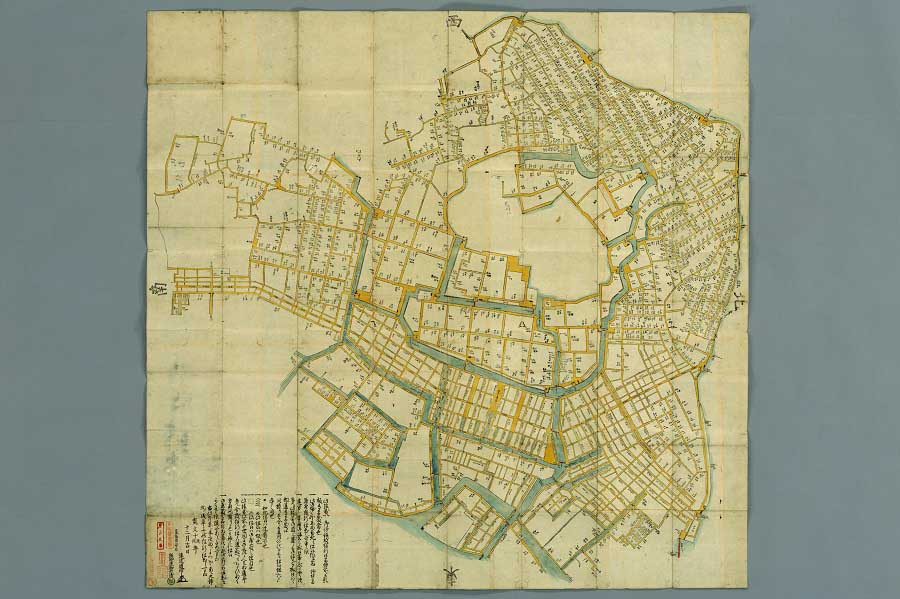

1670(寛文10)年、遠近道印・作「新板江戸大絵図」寛文五枚図(画像:国立国会図書館デジタルコレクション)

1670(寛文10)年、遠近道印・作「新板江戸大絵図」寛文五枚図(画像:国立国会図書館デジタルコレクション)

平地に町が広がっている京都では通りを基準に「上ル」「下ル」「入ル」で住居の目印にしているわけですが、東京では、その役割が「坂」だったというわけです。

これだけ坂の名前が多ければ「○○坂上」のような形でだいたいの目印の役割は果たせたということでしょう。

そんなに数も多いせいか、東京の坂には名前の「かぶり」もけっこうあります。

幽霊坂が都内に九つもある理由

例えば、「富士見坂」はあちこちに見られる坂の名前です。どこも、かつては富士山を見ることができるとして名付けられた名前なのですが、実際に見えるところは少なくなっています。

それでも、この名前は響きがいいのか、目黒駅(品川区上大崎)から恵比寿ガーデンプレイス(渋谷区恵比寿)へ向かう途中にある名前のなかった坂は、2005(平成17)年になって「東京富士見坂」と命名されています。

実際、天気のよい日にはしっかりと富士山を見ることができる絶好のスポットなので、「東京」と冠した本場感のある名前にうそ偽りはありません。

また「幽霊坂」も多い名前で、数えてみたところ九つあるようです。

港区三田の「幽霊坂」。両脇にはいくつもの寺院が立ち並び、雰囲気たっぷり(画像:(C)Google)

港区三田の「幽霊坂」。両脇にはいくつもの寺院が立ち並び、雰囲気たっぷり(画像:(C)Google)

そんなに江戸にはあちこちに幽霊が出たのかと思うのですが、どうも薄暗くて幽霊が出そうな坂というところは、取りあえず幽霊坂と命名したようです。

ようは700くらいも坂があるわけですから、ちゃんとした由来を考えたものばかりではなく、近所の人たちが何となく呼んでいた名前が定着してしまったものも多いのでしょう。

東京富士見坂に限らず、江戸時代以降に命名された坂も数多くあります。

「乃木坂」(港区赤坂)は1912(大正元)年、乃木希典大将の殉死(じゅんし)を悼(いた)んで当時の赤坂区議会が改名を議決して命名されたもので、その後、地域の名前に広がっていきました。

いまだに名付けが続く東京の坂

恵比寿1丁目にある「ビール坂」は、坂の上に1988(昭和63)年まであったサッポロビール恵比寿工場にちなむもの。

渋谷のスペイン坂はかつてあった喫茶店・阿羅比花(あらびか)の店主が、1975(同50)年に渋谷パルコから命名を依頼されて名付けたものですが、それに合わせて周囲の建物もスペイン風になっています。

カタカナの名前が珍しい、渋谷区恵比寿の「ビール坂」(画像:(C)Google)

カタカナの名前が珍しい、渋谷区恵比寿の「ビール坂」(画像:(C)Google)

JR日暮里駅(荒川区西日暮里)から谷中銀座に下る階段になっている坂は「夕やけだんだん」という変わった名前になっていますが、これは1990(平成2)年の石段改修の際、地元のタウン誌編集者が命名したものです。

このように、無名の坂も現在進行形で名前が付けられているのが東京独自の文化です。

23区で最も坂の名前が多いのは港区の130か所。次いで文京区が127か所。どちらも地形図を見ると山あり谷ありですから、こんなに名前が付くのも納得です。

ちなみに「東京は坂が多い」と愚痴を言う人は多いのですが、長野県人にしてみれば全て平地に見えるそうです。