東京で働く人の「疲れ」の正体 7割が慢性的、回復に必要な2つのポイントとは

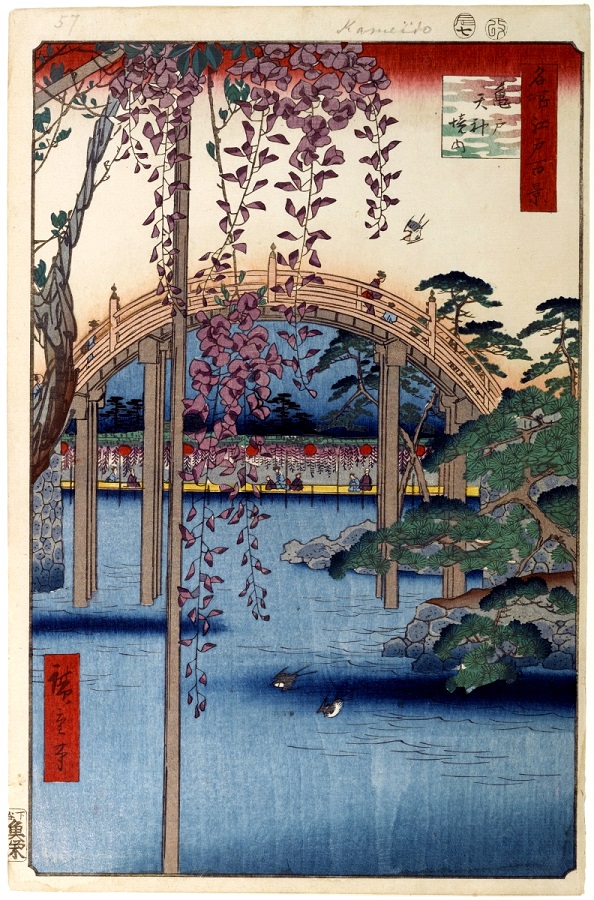

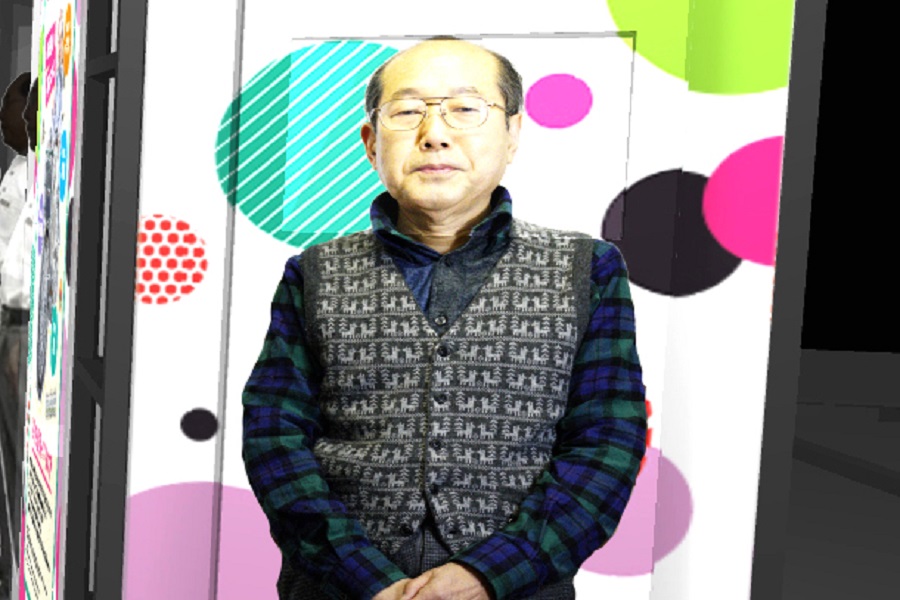

東京で働く女性たちの7割以上が慢性的な疲労に悩まされています。その理由は、東京で働く環境そのものにありました。東京で働いていると、打たれ弱くなりやすい? 東京で忙しく働く人たちにとって、仕事の疲れは悩みのタネのひとつです。 東京で働く女性たちは慢性的な疲労に悩まされている(画像:写真AC) 養命酒製造が2018年7月に発表したアンケート調査で、東京で働く女性たちの実に73%が「一晩寝ても疲れがとれない」と考えていることが分かりました。男性は67%で6ポイント低く、女性が男性よりも慢性的に疲れていることも明らかになりました。 「疲れ」の状態についてのアンケート調査結果。2018年7月実施(画像:養命酒製造) 疲労研究の第一人者で、理化学研究所健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム・プログラムディレクターの渡辺恭良(やすよし)さんは、その原因について東京ならではの特徴を指摘します。 「東京は人々の歩く速さも、仕事の速さもすべてがスピーディー。言い換えれば、物事を処理したり、意思決定したりすることを常に求められています。これでは疲れてしまいますよね。 加えて現代人、特に東京で働く人はテクノロジーに依存した生活をしているため、ちょっとしたこと、例えば、電車に乗る時間や会議を始める時間が数分遅れただけでも動揺してしまいます。『ま、こんなこともあるさ』という気分になれない、いわゆるテクノストレス(技術への依存症)ですね。そのような精神状態は当然、人間関係にも悪い影響を与えます。このような問題は以前からありましたが、過去の人たちと比べて、ストレスへの耐性が低くなっています。常にピリピリしているわけです」(渡辺さん) 東京で働く人にストレスは付きもの。写真はイメージ(画像:写真AC) 渡辺さんはまた、現代のネット社会もそれを後押ししていると警鐘を鳴らします。 「ようは情報過多なのです。ネット上は有益な情報も多いのですが、その数倍、不快な『ノイズ』があります。世の中について知らなければいけないことはたくさんありますが、そうでないこともまた多いのです。睡眠時間を削ってまで、そのような『ノイズ』に触れる生活はとうてい健康的とはいえません」(渡辺さん) 女性の労働環境にも疲労の原因が アンケート結果で、女性の疲労の割合が男性より上回った原因について、渡辺さんは次の2点を指摘します。 女性は肩こりに悩まされる人が多い。写真はイメージ(画像:写真AC)「ひとつめは、男性より女性のほうが体の『センサー機能』が高いため、体の変化に敏感であること。ふたつめは、女性の労働環境です。管理職は比較的自分のペースで仕事ができますが、部下は上からの指示を受けて仕事をします。日本の大企業は女性の管理職が少ないため、必然的に女性の方がストレスにさらされる環境にあるのです。これは1000人を対象に以前行ったアンケートでも明らかになったことです。 加えて、家庭を持つ女性であれば、自宅に帰っても家事をやらなければいけない現状があります。夫も家事を手伝うべきだという雰囲気が近年、世の中に醸成されてきましたが、まだまだ。こういった現状が数値に表れているわけです」(渡辺さん) 「日頃、感じている不調(疲れがたまったときにあらわれやすい自覚症状)」のアンケート結果(画像:養命酒製造) 養命酒製造の調査では、「日頃、感じている不調(疲れがたまったときにあらわれやすい自覚症状)」の結果も示しています。 この結果によると、「疲れやすい体質になった(すぐに疲れる)」「体力が衰えた(ちょっとした運動でへとへとになる)」は男女ともに高い数値を示していますが、「肩こりがひどい」「疲れが肌に出る」については、女性に顕著な結果となっています。この理由について、渡辺さんは以下のように話します。 「女性の骨格の関係上、男性と比べて猫背の人が多いため、必然的に肩こりになりやすいのです。『疲れが肌に出る』については、女性が男性よりも肌をよくチェックしているから。ようは『認識』の問題です。男性の肌にも疲れは出ますが、気にする人が少ないというだけですね」 食事をしっかり摂って、お互いをほめよう そんな慢性的な疲労を改善するためには、どのような対策が必要なのでしょうか。渡辺さんは、「食」と「行動」の観点から改善を勧めています。 まずは食。大切なのは、食事量と必要な栄養分をしっかり把握することだそうです。 「健康に対する情報が広まったおかげで、以前と比べて栄養バランスの取れた食生活を送る人は多くなりました。コンビニエンスストアで売っている食品もバリエーション豊かになり、バランスの良い組み合わせができます。 問題はその量です。さまざまなダイエットブームの影響で食べる量そのものが減ってしまっている。結果として、摂ることのできる栄養分も減ってしまう。東京はランチでも1000円を超えるようなお店がたくさんあって金銭的に大変だと思うので、個人でうまく調整して適切な量を食べるようにしてください」(渡辺さん) 渡辺さんによると、疲労軽減には特に「イミダゾールジペプチド」という栄養素が効くとのこと。「イミダゾールジペプチド」を多く含む食材には、鶏の胸肉やカツオ、マグロなどがあります。 疲労に効果のある栄養素と食材(赤枠内)。表は、渡辺さんが共著者として発表した「疲労と回復の科学」から(画像:日刊工業新聞) また、「行動」については、「他人を褒めること」「仕事を計画立てて行うこと」が必要といいます。 「人は褒められると『ドーパミン』というホルモンが分泌されます。『ドーパミン』は精神を安定させる効果があるので、相手をリラックスさせることができます。リラックスした人はまた別の人をリラックスさせようとします。このような良い連鎖を作っていけば、ピリピリすることも少なくなるのではないでしょうか。 また、仕事を計画立てておこなうということは、メリハリをつけるということです。仕事の合間に休憩などを挟むことで、ストレスの元となる『コントロールされる時間』を減らすことが大切。簡単に実行できないかもしれませんが、自分の仕事量や裁量をうまく活用しながら試してみてください」(渡辺さん) 日々の疲れを軽減し、東京で元気に働くためのコツ。少しずつ実行してみてはいかがでしょう?

- ライフ