帰省するたびに両親が老いていく……上京者が避けられない「実家問題」、ケリの付け方とは

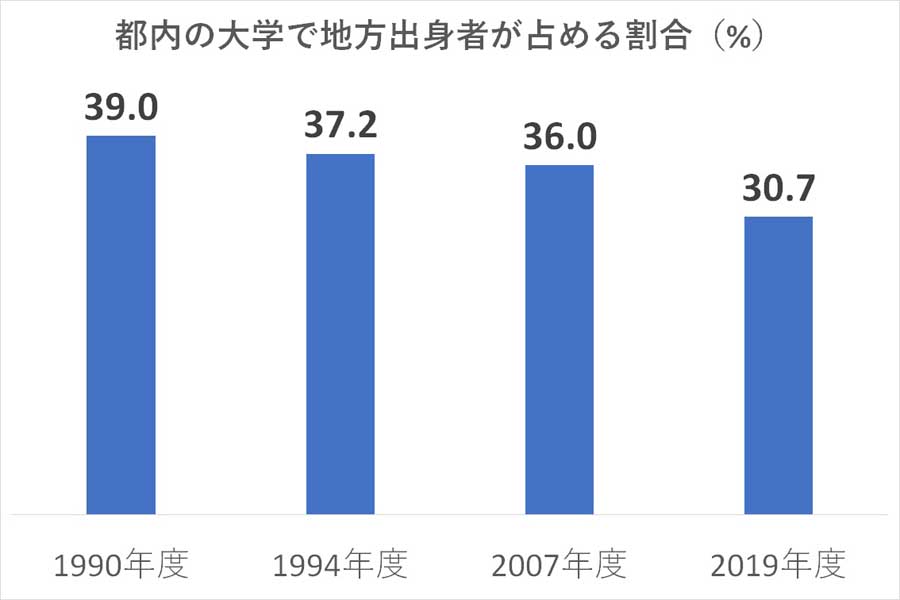

全国で最も転入者が多い都道府県は、ご存じの通り東京です。進学や就職で上京し、そのまま地元に帰らない人も多くいるでしょう。しかし、地元に残してきた両親は確実に老いていきます。避けて通れないこの課題にどう向き合うべきか、フリーライターの夏野久万さんがコミックエッセイ『両親が元気なうちに“実家じまい”はじめました。』を紹介します。進学で東京へ、そのまま就職 進学や就職を機に東京へ出てきて、地元に戻る予定はない人もいるでしょう。 2020年の都道府県別の転入者数は、東京都が43万2930人と最も多く、上京する人の多さを物語っています。しかしコロナの影響もあるのか、前年に比べて転入者数が最も減少しているのも東京都。3万3919人(7.3%)の減少でした。 老いは必ずやってくる。実家に残してきた両親とどう向き合うかは、上京者たちが抱える悩みのひとつ(画像:写真AC) 上京者数が多い理由のひとつに上げられるのが、東京圏における大学数の集中です。とくに私立大学はダントツ。 国土交通省の資料によると、首都圏にある大学生の88%が首都圏の会社などに就職するそうです。首都圏以外にある大学に通う学生も首都圏に就職する割合が一定数見られます。 地方に住む親と離れて上京した大学生が、そのまま首都圏で就職するケースが多いようなのです。 老いは誰にもやってくる老いは誰にもやってくる 上京して順風満帆な毎日を送っていても、いざ実家に戻ると、ひとり暮らしの家とは違うくつろいだ気持ちになる人は少なくないでしょう。同時に、両親の「老い」に直面する人もいるはずです。 少し丸くなった父親の背中や、歩くのがゆっくりになった母親の姿から、ふと感じることもあるかもしれません。 『東京一極集中の是正方策について』地域別の大学学生数と大学数(画像:国土交通省) 自分が年齢を重ねたぶんだけ、親も年を取っています。子どもが上京している間に、親の健康状態が悪くなってしまう場合もあるでしょう。 高齢の親と離れて暮らし続けるのは、心配を伴います。その心配事を解消するために、「実家じまい」を選択した人がいます。 実家じまいで解決する問題実家じまいで解決する問題『両親が元気なうちに“実家じまい”はじめました。』(光文社)は、地方にある実家を処分したら、さまざまな問題が解決した、という著者の体験や取材を元に描かれた、コミックエッセイです。 同書の筆者・大井あゆみさんは、東京に住む編集者兼ライター。弟も東京で働いています。大分市にある実家には、両親がふたりで住み続けていました。 実家との距離が遠いため、両親に何かあったときのことを考えると心配になった大井さん。両親が元気なうちに実家を処分し、東京への移住を提案したのです。東京で暮らすといっても、一緒に住むわけではなく別の場所。親子が適度な距離感を保ちつつの東京移住です。 同書には実家じまいをする際に必要なことや、子世代と親世代の葛藤、それに対する対処法などが記されています。大井さん家族はこの移住によって、以下のような不安や問題が解決できました。 <移住することで、解決できた不安や問題> ・遠距離のため親世帯の身体の変化に気づきにくく、結果的に遠距離介護につながる可能性への心配 ・使わない部屋が多く、住まいの管理が大変 ・親世代は車が必須の生活をしていたため、高齢者ドライバー問題が心配 ・あゆみさんや弟が実家に置きっぱなしにしていた物の処分 ・孫にあまり会えない などが、東京に移住することで解決できたそうです。 やはり親世帯と身近に住むことで「何かあったときに、すぐに対応できる」という安心感が手に入れられるのは大きいですね。 知っておきたい生活コスト知っておきたい生活コスト 両親の心地よさを考え、実家じまいをして別の場所に移住する場合、移住後の生活を見越しておく必要があります。親世帯と子ども世代それぞれが独立して、ストレスなく生活できることが理想です。移住にあたり、生活コストの比較もしておくと安心です。 小売物価統計調査(構造編)2019年結果(画像:総務省) 物価水準が高いのは、東京都や神奈川県がダントツです。最も物価水準が低い宮崎県に比べて東京は、9.1%高くなっています。 東京と地方、支出差はどのくらい? そのためこの表だけで見ると、東京は住みにくい場所のように見えてしまいますが、その内訳を見ると、東京がダントツ高いのは、住居費といえます。 そして食料(食費)は、意外にも東京がトップではなく、最も高いのは福井県でした。 小売物価統計調査(構造編)2019年結果(画像:総務省) 同書でも、両親の平均消費支出を大分と東京で比較するかたちで紹介しているのですが、大分と東京では、その差は5000円東京が高い程度。むしろ食材によっては都内の方が安いものも多いそうです。 車を処分して都内に住むならば、住む場所によってはトントンになる可能性もある価格差でビックリしました。 両親の居る場所が「実家」両親の居る場所が「実家」 実家じまいを親にすすめる場合、最も気に掛かるのは「両親の思い」です。慣れ親しんだ場所を離れるのは、とてもつらいものです。とくに親が地元に知り合いの多いタイプならば、なおさらでしょう。 両親に東京移住を勧めていた大井さんも同様に「本当に両親は良いと思っているのか」という点において、不安を抱いていました。しかし“ある”出来事から不安は解消され、両親の居る場所が「実家」だと思うようになるのです(詳しくはぜひ同書でお読みください)。 長く住み慣れた実家を手放すのに躊躇する人に、ぜひ考えてほしいこととは(画像:写真AC) 筆者自身も実家じまいを経験した、ひとりです。子ども世代である筆者が結婚をして実家を離れた数年後、母は半身麻痺(マヒ)となりました。母がまた倒れたら命にかかわります。そのため、2世帯住宅に住み、一緒に暮らすことで何かあってもすぐに駆けつけられる環境にしたのです。 長年住み慣れた実家は、人手に渡りました。筆者は人手に渡った実家を見に行ったのですが、両親のいなくなった元実家は、単なる「古い建物」でした。その後、鉄筋コンクリート造の豪華な戸建てに建て替えられてからは、さらにその思いが強くなりました。 同書にも同じようなエピソードが語られていて「私が薄情なわけではなかったんだ」と感じると同時に、「両親が居る場所が実家」なのだと深く共感したのです。 思い出は心の中に生き続ける思い出は心の中に生き続ける 親が生きているうちに、親にとっての理想の暮らしを探ることは、親孝行につながる気がします。 もちろん、親の気持ちが最優先。しかしなかには「本当はもっと利便性の高い場所に住みたいけれど、亡き夫(や子ども)との思い出がある家を離れるのは躊躇してしまう」と考える親もいるかもしれません。 そのような人、もしくはそんな親を持つ子世代に読んでもらいたい本です。 コミックエッセイ『両親が元気なうちに“実家じまい”はじめました。』大井あゆみ・文/二平瑞樹・漫画(画像:光文社) 実家に残した親のことが心配ならば、実家じまいを選ぶのもひとつの選択肢です。もしその選択肢に不安を覚えるならば、「これまで培ってきた思い出は心の中に生き続けること」、「親の居る場所が実家になること」を知っておくと、選択肢が広がるかもしれません。 親にとって理想の暮らしを探っていけることを願っています。

- ライフ

- 東京