かつて生活の一部だった「手染め」と染料

「手染め」という文化はかつて、庶民の生活の一部にありました。

明治から大正、世界大戦をはさむ昭和期。物資不足の日本では、着物をはじめとする衣服はほつれたり色落ちしたりしてもすぐに捨てられず、針と糸で繕われ、新しい色に染め直され、親から子へと引き継ぐなどして長く着られました。

その時代に、家庭の必需品として重宝されたのが「染料」です。染料は当時、国内繊維産業の隆盛を背景に、使い方を学校で教わるほど生活に欠かせないものとなっていきました。

化学染料の鮮やかな発色は人々の暮らしに彩りを添え、染料の入った小瓶はどの家庭にも必ず何本か常備されていました。それは、衣類を長く使い続けるための生活の工夫であると同時に、服や着物に新たな表情を宿す、ひとつの楽しみでもあったのです。

そんな日本のライフスタイルを支えてきた染料メーカー「桂屋ファイングッズ」(中央区日本橋小舟町)は、2020年に創業130周年を迎えた老舗です。

桂屋ファイングッズの染料で染められた鮮やかな作品(画像:桂屋ファイングッズ)

桂屋ファイングッズの染料で染められた鮮やかな作品(画像:桂屋ファイングッズ)

1890(明治23)年に「みやこ染」という同社オリジナルの家庭用染料を販売すると、高い品質と求めやすい価格が評判を呼んでロングセラー商品に。昭和30年代の東京が舞台の映画『ALWAYS 三丁目の夕日』では、町の路地や日本橋のたもとに「みやこ染」の看板が掲げられていたほど、誰もが知る有名ブランドのひとつへと成長しました。

しかし時代の経過とともに安価で丈夫な衣服が流通するようになると、着物を着る習慣は薄れ、同時に家庭での手染めや染め替えも少しずつ姿を消していきました。それと同時に、「誰もが知る『みやこ染』ブランド」もかつての勢いを失っていきました。

多くの人に門戸を開くために

2016年に父親からバトンタッチした5代目の現社長・青山伸一さんは、海外で20年勤務していたため、染料は「まったくの門外漢」とのこと。それでも社長就任を決意したのは、「このままでは、自社製品はもちろん日本の手染め文化までもが失われてしまう」という強い危機感からでした。

「今でこそ手染めは、限られた人のための特別な文化のようになってしまっていますが、もともとは日本の家庭で親から子へ引き継がれてきた、素晴らしい知恵のひとつでした。もっと多くの人に染め物の魅力を知ってもらうにはどうすればよいか、ずっと考えてきました」(青山社長)

その答えのひとつが、2017年6月に社屋内を改装してオープンしたワークスペース「somenova(そめのば)」です。

絞り染めやムラ染めなど、子どもや大人も気軽に体験できるワークショップを定期的に開催することで、多くの人が染め物に触れられる場を設けました。染め物や染料に関心を持ってくれた人には、より詳しい染色技法を伝える教室なども開催しています。

また、そめのばは時間制のレンタルスペースとしても活用されており、「自宅では(染料を使える場所が無くて)できない」といった人たちに貸し出しているそう。そして、絹糸を使って模様を描く「日本刺しゅう」とコラボするなど、染色だけでなく日本の伝統技術や文化を学べるワークショップも開催。これまでにない取り組みとして、徐々に人気を集めているといいます。

創業130年を迎えた桂屋ファイングッズの5代目、青山伸一社長。手にしているのは「家庭染料標準色」のカラーチャート(2020年1月24日、遠藤綾乃撮影)

創業130年を迎えた桂屋ファイングッズの5代目、青山伸一社長。手にしているのは「家庭染料標準色」のカラーチャート(2020年1月24日、遠藤綾乃撮影)

そめのばの開設と同じ2017年、同社製品は、国際的な検査機関「エコテックス国際共同体」認定の「エコパスポート」を取得しました。有害成分を使わない安全性の高さを保証するもので、家庭用染料としては世界初の認証だったといいます。

製品愛用者のうち新しく流入してきた客層は、ずばり「コスプレイヤー」たち。標榜するアニメキャラクターへの「完コピ度」を高めるため、衣装やウィッグを一から自作するコアファンたちにとって、希望のカラーを調合できて化学繊維の衣装もきれいに染め上げる同社の染料は、願ったりかなったりの商品なのだとか。

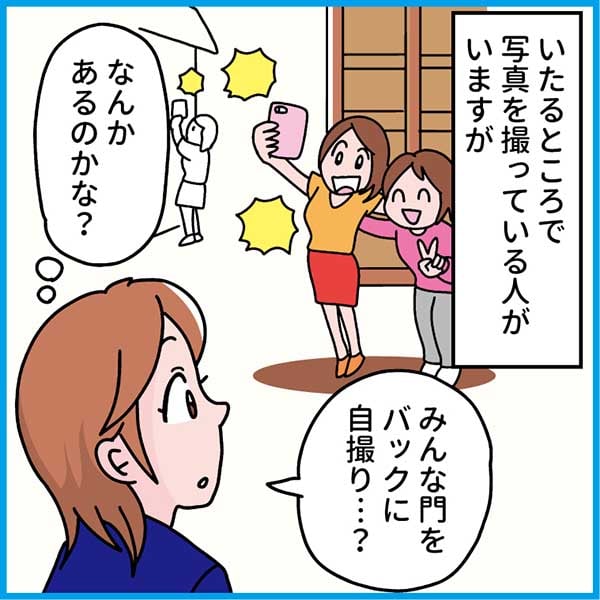

個人で染め物に挑戦する人たちが困らないようにと、染料業界では初めて、お客さまサポート専門のフリーダイヤルも開設しました。「より多くの人に染め物の門戸を開きたい」という、青山社長の本懐を体現する取り組みのひとつでした。

なぜ令和の時代に染め物が必要なのか

青山社長が考える染め物の面白さとは、

「染め上がりの色合いやムラを100%はコントロールできない、どんな柄に仕上がるのか最後まで分からない『不確実性』」

そして、

「染料の粉を水に溶く、布をひたす、絞る、乾かす、といった、手間ひまの掛かる制作工程」

だといいます。

安く、思い立ったその日のうちに、欲しいものが何でも簡単に手に入る現代において、染め物が体現するこのような世界観はまさに真逆といえるもの。けれどそれゆえに、「面白い」「興味深い」「いとおしい」とファンになる若い世代が今、少しずつ増えているのだといいます。

「皆と同じブランド品を持つのがステータス、という価値観がひとつ前の時代のものとなった今、高価でなくても思い入れのある品物を選ぶ、オンリーワンのものを身に付ける、ストーリーのあるものを大切にする、といった現代の価値観に、染め物はよくマッチするのかもしれない――。そめのばで手作りの衣装を丁寧に染め上げていく若い人たちを見ていると、そう感じることがしばしばあります」(青山社長)

ワークスペース「そめのば」での手染め体験の様子(画像:桂屋ファイングッズ)

ワークスペース「そめのば」での手染め体験の様子(画像:桂屋ファイングッズ)

かつて家庭の日用品だった染料は、個々が楽しむ趣味のひとつへと形を変えようとしています。時代の変化に合わせて新しいニーズをくみ取り、価値観を共有しながら染め物文化を後世に残していきたいと、青山社長は考えています。

同社のワークスペース「そめのば」は、東京メトロ人形町駅から徒歩8分、三越前駅からは徒歩10分ほどの、さまざまな日本文化が花開いたゆかりの地にあります。

「折染で作る枕カバー」「和紙染め体験」「縫い絞り体験」……など、30分から2時間半ほどの体験ワークショップの日程は、同社ウェブサイトに掲載されています。日本橋や銀座でのお買い物のついでに、染め物を体験しにフラリと訪れてみるのはいかがでしょうか。