猫を飼うなら知っておきたい、粗相の掃除をラクにする方法を描いた漫画「とても便利です」

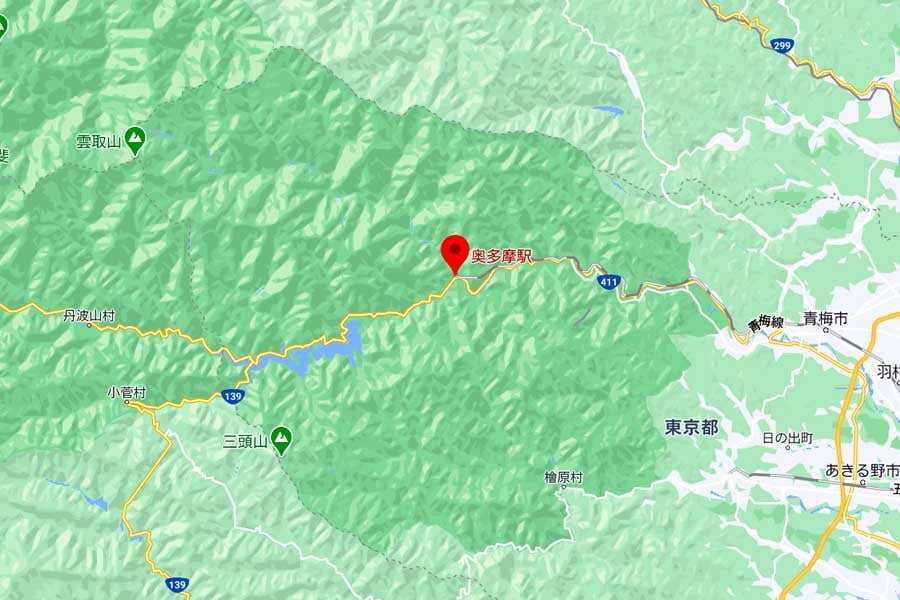

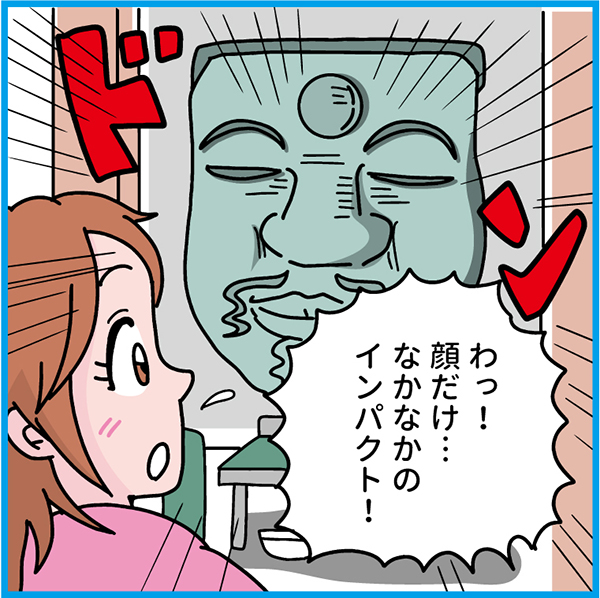

猫は、わりとよく「吐く」 佐久間薫さんは、東京23区の北西エリアに住む漫画家です。夫と猫2匹(白丸・茶丸)との気ままな暮らしを紹介するアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「紙は便利」です。 飼い猫たちとの日々を描いた佐久間さんの漫画のカット(佐久間さん制作)――佐久間さん、今回の作品を作った背景を教えてください。 定期的に吐かれるので描いてみました(笑) ――紙は2枚持って両側から挟み込むようにすくう感じでしょうか。たしかに掃除が手軽に済みそうですね。 そうですね、薄い紙のときは折って切って2枚ずつにしてやると強度が増してよいです。 ――紙を使った方法を知る前は、どんなふうに片づけをしていましたか。 トイレットペーパーで取ってたんですが、すごくたくさん使うんですよね……。しゃばしゃばなときは特に。 ――吐く合図を察知して見事キャッチできたときは、どんな心境でしょうか。 漫画の通り「ゲーキャッチ大会」で優勝の心境です(笑)。 ――漫画を見て「試してみよう!」と思った人たちにひと言お願いします。 雑紙など、取り出しやすい場所に置いておくといいですね。ゴミ箱へ捨てるまでに崩壊する恐れが大なので、ゴミ箱も一緒に持って行ってください! ――漫画の読者にひと言お願いします。 もちろん病気で吐く場合もありますので(ご存じとは思いますが一応……)、異変を感じたら動物病院へご相談してください!

- 未分類