「子育てしながら仕事ができる」なんて大ウソ! 在宅ワークに隠された「現実」を、3児のママライターが語る

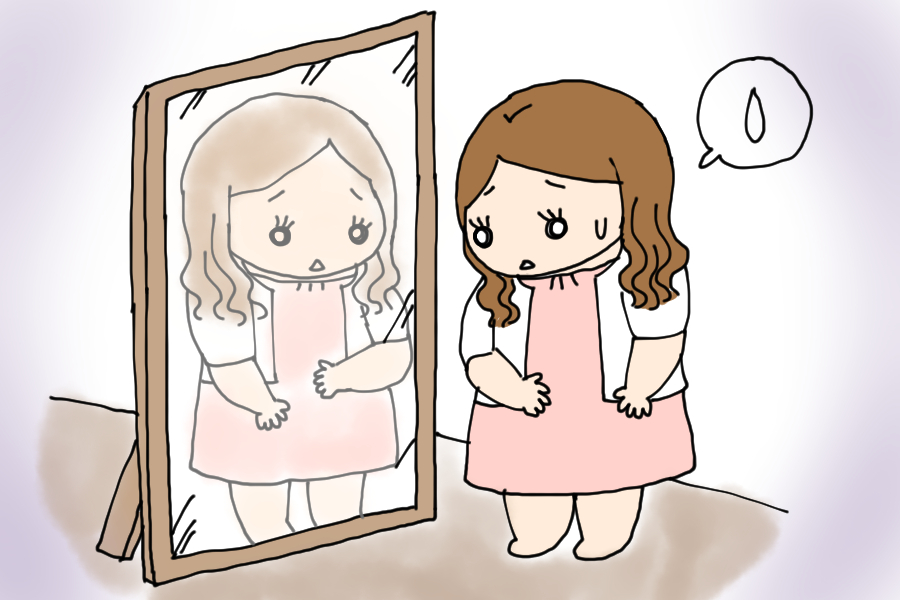

「在宅ワーク」という言葉には、「子どもを見ながら仕事ができる」というイメージが一般的に付いています。しかしそれに異を唱えるのが、3児の子育て中でライターの宮野茉莉子さんです。そんな宮野さんが自身の経験をもとに「在宅ワーク」の現実について語ります。育児をしながら在宅ワーク 現実は? 筆者は産前、金融機関で働いていました。産後にライターに転身し、それから約8年、基本的に在宅で仕事をしています。現在は小学生、幼稚園児、未就学児の3児の母です。そんな筆者が、育児しながらの「在宅ワーク」のメリット・デメリット、また在宅ワークをする上で重要となるポイントを紹介します。 在宅ワークは万能ではない(画像:画像AC) 在宅ワークというと、「子どもを見ながら仕事ができる」と思われがちですが、実際はできません。子どもを3人とも2歳まで預けずに仕事をしましたが、家に親がいれば、子どもは常に「遊んで」「こっち見て」状態。仕事をしたくても、3分もパソコンの前に座っていられないのです。 子どもを見ながら仕事をすることもありますが、「水が飲みたい」「トイレについてきて」と言われたり、兄弟げんかが始まったり……と、まったく集中できません。子どもと遊んでくれる誰かがいれば話は別ですが、それでも子どもはママが好き。「ママがいい!」とやってきます。 在宅ワークでイメージされる「育児しながら仕事」は、子どもが何歳になればできるのだろうかと考えることがあります。しかし、小学生になっても「本読もう」「ドッジボールやろう」と誘われます。それでも小学生なら待ってもらえますが、乳幼児は無理でした。 仕事ができるのは子どもが昼寝、もしくは睡眠中です。昼寝の時間が少なくなる2歳を過ぎてから、筆者は一時保育や満3歳児入園を利用し、仕事を行っています。在宅ワークであっても、「子どもを預ける場所」は必要なのです。 自分のスタイルに在宅ワークはぴったり 一方で、在宅ワークは今の「自分のスタイル」に合っていると感じています。子どもがいると平日に学校行事があったり、急なスケジュール変更があったりしますが、基本的に対応可能です。長男はアレルギーをいくつも持っているので、何かあればすぐに駆け付けられるという安心感もあります。 育児中に仕事が続けられることも、大きなメリットでしょう。筆者は3年前まで、夫の転勤で各地を転々としていましたが、場所が変わっても仕事が続けられることは有難いことです。在宅ワークはライフスタイルの変化に対応できることが強みですし、今後必要性も高まっていくでしょう。 ただ困るのは看病のときです。幼稚園に通っているまでは病気を貰ってくることが多く、3人いればそれぞれが貰ってきては、家の中でうつし合います。そうすると仕事をする時間がなくなりますし、在宅ワークに従事する方が看病をする羽目になります。 看病を考えずに仕事を増やし、土日も仕事で苦労した経験もあります。子どもは風邪をひくものだと考え、「看病があっても仕事ができる流れ」を夫婦で話し合う必要があります。 オンもオフも、自己管理する能力を磨こうオンもオフも、自己管理する能力を磨こう 在宅ワークをする上で最も大切なのは「自己管理能力」です。「もっと働いて」とも、「もっと休んで」とも、誰も言ってくれません。 在宅ワークにともなう悩みをいかに解消するかは自分次第(画像:画像AC) 筆者の場合、長男が2歳のときに仕事を詰め込み過ぎて、夜の授乳をしながら、睡眠時間は5時間、土日も仕事という生活をしていました。ギリギリまで頑張るも、眠くてフラフラな日々。結局、長男は満3歳で入園することになりました。 今振り返ると急な入園だったため、子どもがもう少し園に慣れてから入園すればよかったと思います。当時は在宅ワークを始めたばかり、かつひとり目育児で「何をどうすればいいのか」、よく分かっていなかったのです。 仕事のスケジュール管理とともに重要なのが、「休みのスケジュール管理」です。これに気付いたのは苦労を経験した後だったので、始めから知っていれば……と感じました。 「休むこと」は仕事のパフォーマンスを上げるため、私たちが想像する以上に大切です。また、育児には「体力」と「忍耐力」が必要。ギリギリまで働いて親が倒れてしまえば、困るのは子ども。仕事もストップしてしまいます。 3人目の現在は、1日の中に意識的に休息をとる時間をこまめに入れています。 意識的に話し相手作りを もう一点、在宅ワークは話し相手がいないので、その相手作りをすることが大切でしょう。育児をしていて大変なのが、愚痴を言い合えたり、ねぎらい合えたりする同僚がいないことです。 ひとりでいることが苦にならない筆者ですが、それが長期間にわたると、さすがに厳しく感じます。3人目が2020年に入園を控えているため、仕事を広げようと、人と会話する機会が増えましたが、「やっぱり人と話すのはいいな」と思います。 人と話せば楽しく、気分転換になります。見聞を広め、多様な価値観を知り、自分を広げることもできます。時間ができれば習い事をして、話ができる人を意識的に作っていくことが良いでしょう。 今後広がりを見せる在宅ワーク。「自分なりのやり方」を模索していくことをお勧めします。

- ライフ