『刀剣乱舞』ファン1万6500人のデータから分かった「刀剣文化」醸成のリアル

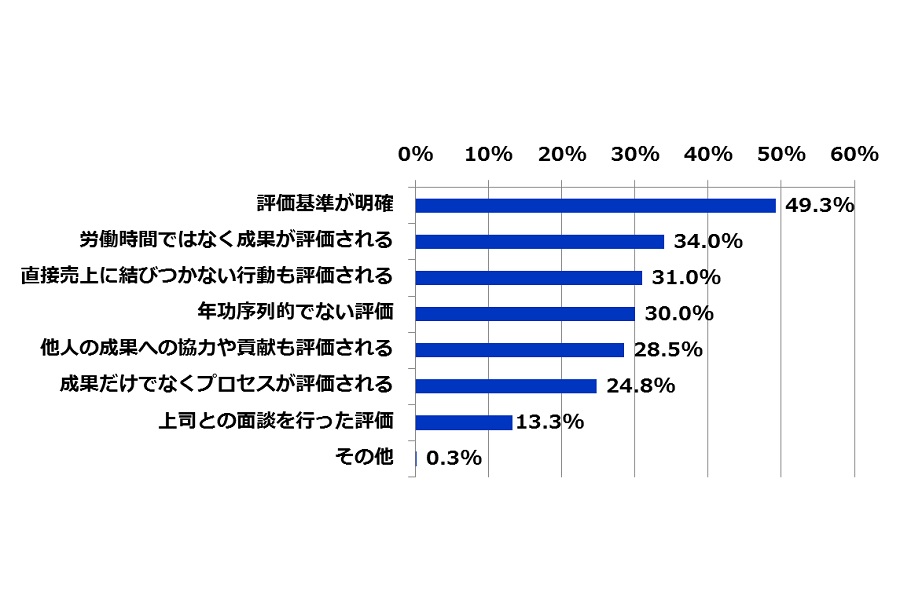

近年の刀剣ブームをけん引する育成シミュレーションゲーム『刀剣乱舞』とその派生コンテンツ。その魅力について、文教大学国際学部准教授の清水麻帆さんが解説します。『刀剣乱舞』から生まれた刀剣ブーム 近年、刀剣鑑賞をする人が増えています。 その始まりは2015年から。実際に同年5月、東京国立博物館(台東区上野公園)で天下五剣のひとつでもある国宝「三日月宗近(みかづきむねちか)」や国宝「亀甲定宗(きっこうさだむね)」の展示が行われた際には、約100人が早朝に列をなしたことがニュースになりました。 2016年にも、永青文庫(文京区目白台)でも「歌仙兼定(かせんかねさだ)」の展示が行われ、同年7月9日から始まった展示会の来訪者は、2か月あまりで約1万5000人を超えました。そのほかにも、同様な事象は全国各地で見られます。また、刀剣巡りの関連書籍も増えています。 これまで、美術品としての刀剣の鑑賞者は相対的に年齢層の高い男性が多く、また刀剣自体や歴史、武器などに関心の高い人でした。それが今では、若い世代や女性が増えているのです。 その背景には、人気ゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』(2015年1月配信)』や『刀剣乱舞-ONLINE-Pocket』(2016年3月配信)の配信があります。多くの若者が「刀剣」に興味・関心を持つようになったのは、『刀剣乱舞』のコンテンツやメディアミックス(複数のマス・メディアを組み合わせて展開する広告戦略)に深く関係しています。 1年間で計400万時間もプレーされている大人気ゲーム「刀剣乱舞」(画像:DMM GAMES)『刀剣乱舞』の物語の設定は西暦2205年。プレーヤーは歴史を守る使命を与えられた「審神者(さにわ)」として、さまざまな時代に送り込まれ、歴史を改変しようとする敵と戦います。 歴史改変を阻止するために戦うのが、著名な刀剣に宿った付喪神(つくもがみ)の『刀剣男士』です。プレーヤーは、『刀剣男士』を本丸(刀剣男士が暮らす場所)に集めて鍛錬。部隊を結成し、さまざまな合戦場を攻略するという、育成系シミュレーションゲームになっています。 また、ゲームの配信と同年に2.5次元ミュージカルのトライアルが上演され、舞台化、アニメ化などさまざまなメディアで作品化。現在、ゲーム以外でもファンを増やしています。 ファンの8割以上が「刀剣巡り」の経験ありファンの8割以上が「刀剣巡り」の経験あり 2021年1月14日(木)から2月5日(金)まで実施した約1万6500人の『刀剣乱舞』ファン(2.5次元ミュージカル・アニメも含む)へのアンケート調査の結果によると、『刀剣乱舞』に関連する刀剣巡りをしたことがあると答えた人は、全体の80.3%を占めました(博物館・美術館・所縁〈ゆかり〉の地などを含む)。 そのなかでも10か所以上訪問したことがある人が最も多く、全体の23.5%。次いで3か所が17%、2か所が15.7%を占めました。 特筆すべきは、5か所以上訪問している人の割合が、全体の約半数を占めていたことです。そのうち、再訪したことがあるという人も全体の70.7%を超えており、多くの人が何度も足を運んでいることがわかります。 約1万6500人の『刀剣乱舞』ファンを対象に行ったアンケート調査の結果(画像:清水麻帆) その再訪の理由(複数回答)も、「実在の刀剣を再度鑑賞するため」が全体の81%、「一度の訪問で回りきれなかった所縁の地を巡るため」が50.5%、「刀剣男士を感じたいため」が36.6%となりました。 このように、『刀剣乱舞』が刀剣鑑賞の人口増加に大きく影響を及ぼしたことは間違いないでしょう。つまり、『刀剣乱舞』の魅力がこうした「刀剣巡り」につながっているのです。 『刀剣乱舞』キャラの世界観とは『刀剣乱舞』の魅力と言えば、刀剣男士です。そこで今回は「東京刀剣巡り」と称し、 ・『三日月宗近』(所蔵:東京国立博物館) ・『大包平(おおかねひら)』(同) ・『明石国行(あかしくにゆき)』(所蔵:刀剣博物館〈墨田区横網〉) ・『和泉守兼定(いずみのかみかねさだ)』(所蔵:土方歳三資料館〈日野市石田〉) における、ゲーム内のキャラクターの世界観を紹介します。 墨田区横網にある刀剣博物館(画像:(C)Google)『三日月宗近』は、11世紀(平安時代中期)につくられた、天下五剣と言われる名刀のひとつで、美的価値も高いとされる作品です。そのため、キャラクターもそうした世界観を反映しています。 「まあ、天下五剣のひとつにして、一番美しいともいうな」 とせりふで言っており、優美で物腰も柔らかく、高貴な感じが漂うキャラクターです。そのためか、畑当番が回ってきたときに農機具の使い方を知らず、どう使うのかと尋ねてきます。また歴史ある刀のため、自分のことを「じじい」と呼ぶこともあり、おちゃめなところも見え隠れするキャラクターと言えるでしょう。 『大包平』は前述の天下五剣の刀剣にライバル心があるようで、 「名刀の中の名刀だ」 「刀剣の横綱だ」 「世の中皆間違っている、天下五剣がなんだ」 「天下五剣の中には入っていないが、評価されたのが遅かっただけ」 とのせりふがあります。この背景には、『大包平』は古備前を代表する大傑作にもかかわらず、天下五剣に入っておらず、価値が正当に評価されていなかったことに不満を持つキャラクターとして描かれていると考えられます。 個性ある関西弁キャラの『明石国行』個性ある関西弁キャラの『明石国行』 実際に『大包平』を所有していたのは、勇将・池田三左衛門輝政(1565~1613年)でした。池田三左衛門輝政は、戦国時代の天下を取ってきた織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えていた武将です。『大包平』は彼の愛刀として池田家に代々継承されてきたことからも、圧倒的な名刀であることは間違いないでしょう。 また『大包平』のせりふで、隊長になれなかった際に「屈辱だ」、隊長になった際には「当然だ」と言っていることからも、正当に自分の刀剣としての価値を評価してほしいというキャラクターが描かれていると考えられます。 一方、『明石国行』は関西弁のキャラクターです。なぜ関西弁なのかは不明確ですが、『明石国行』の名前からもわかるように、播磨国明石藩主(現・兵庫県姫路市)である明石松平家に代々伝わっていたことに由来しているためかもしれません。 「自分に隊長を任せていいんですか。知らんで」 「自分、やる気がないのが売りですからな~、なーんも期待したらあきまへん」 というせりふがあるように、かなり特徴のある関西弁のキャラクターです。 刀剣巡りの本の一例『刀剣聖地巡礼ガイド 東京かたな旅』(画像:ホビージャパン) また『明石国行』と同じ「来派(らいは)」という刀派の『蛍丸』と『愛染国俊(あいぜんくにとし)』もキャラクターとして存在しており、あまり働きたがらないキャラクターの『明石国行』が『蛍丸』のためにはなぜか働くと言っています。また、彼らの保護者だと自ら名乗っていたり、彼らを見かけたら「よろしゅ~な」と言ったりするほど。 このようなことからも、3人の関係性は刀の由来から表現されているのです。他の刀剣も同様で、同じ刀派は兄弟などとして描かれていることが多く、何らかの関係性のあるせりふが付けられています。 歴史的背景が反映された刀剣男士 そして、東京日野市の土方歳三資料館所蔵の『和泉守兼定』は、新選組の副隊長だった土方歳三の愛刀です。 日野市石田にある土方歳三資料館(画像:写真AC)『和泉守兼定』は、見た目と実用性のどちらも備えているとせりふで出てきますが、これは所有者である土方歳三の印象を含めて描かれていると考えられます。また『和泉守兼定』は、土方愛用の脇差しであった『堀川国広(ほりかわくにひろ)』を国広と呼び、 「あいつは勝手に俺の助手って名乗っている、ま、助かってるんだけど」 とうれしそうに半分照れた様子で話しています。 このように『刀剣乱舞』に登場する刀剣男士は、刀剣の由来や所有者の歴史的背景などが反映された世界観で描かれており、ファンはそれらを知ることでキャラクターをより理解できます。 ストーリーがほとんどない分、そうした理解が深まることで、余白の部分をプレーヤーがいろいろと想像できるため、自分だけの本丸をつくれることが魅力となっています。 前述のアンケート調査結果からも、ゲーム『刀剣乱舞』の魅力(複数回答)についての質問で最も多かった回答は、「刀剣男士の美しい姿とボイス」で70%、次いで「想像しながらゲームができる」が60.6%という結果が得られました。なお3番目に多かった回答は「課金がなくても不利にならない」で、60%でした。 刀剣は「日本の伝統文化」刀剣は「日本の伝統文化」 さて、ここまで東京に所蔵されている刀剣(刀剣男士)を紹介してきましたが、ほかにもありますの紹介しておきます。 まず、東京国立博物館には前述の「三日月宗近」「大包平」「亀甲定宗」のほか、 ・「大船若長光(だいはんにゃながみつ)」 ・「小竜景光(こりゅうかげみつ)」 ・「厚藤四郎(あつしとうしろう)」 などが所蔵されています。展示は常設ではありませんが不定期に行われています。「大船若長光」や「小竜景光」は2021年2月28日(日)まで展示・公開されているようです(事前に要確認)。 次に刀剣博物館ですが、前述の「明石国行」のほか、 ・「太鼓鐘貞宗(たいこがねさだむね)」 が所蔵されています。同館も「明石国行」「太鼓鐘貞宗」「肥前国忠吉(ひぜんこくただよし)」などの展示が2021年2月21日(日)まで行われているようです(事前に要確認)。 ほかにも、三井記念美術館(中央区日本橋室町)には「日向正宗(ひゅうがまさむね)」、日枝神社(千代田区永田町)には「一文字則宗(いちもんじのりむね)」、永青文庫には「歌仙兼定」、土方歳三資料館には「和泉守義定」、皇室御物には「小烏丸(こがらすまる)」「鬼丸国綱(おにまるくにつな)」などがあります。 中央区日本橋室町にある三井記念美術館(画像:(C)Google) このように不定期ですが、都内ではさまざまな場所で年間通じて展示が行われています。6~7月などに定期展示されるものもいくつかあるので、コロナが収束した際は日本の伝統文化である刀剣の美しさを一度堪能してみてはいかがでしょうか。

- ライフ