かつてはジブリ作品の舞台に

都市郊外にベッドタウンとして開発されたニュータウンの人工的な街並みは、人口密度の高いこの国の住宅事情を象徴する風景です。全国の住居系用途地域のうち、ニュータウンの占める面積は15%にも上るため、もはやニュータウンは日本人にとってひとつの「原風景」とさえ呼べるのかもしれません。

そのなかでも、東京都心部への人口集中を改善すべく開発された「多摩ニュータウン」(八王子市・町田市・多摩市・稲城市)は、その規模と歴史の長さにおいて一、二を争うエリアです。

高度経済成長に伴う都市部への人口集中のあおりを受けて、「新しい街」へと移り住むことになった「多摩っこ」たちは、多摩丘陵の激しいアップダウンに打ちのめされながら、いつしかその自然豊かな街を「故郷(ふるさと)」として認識するようになります。

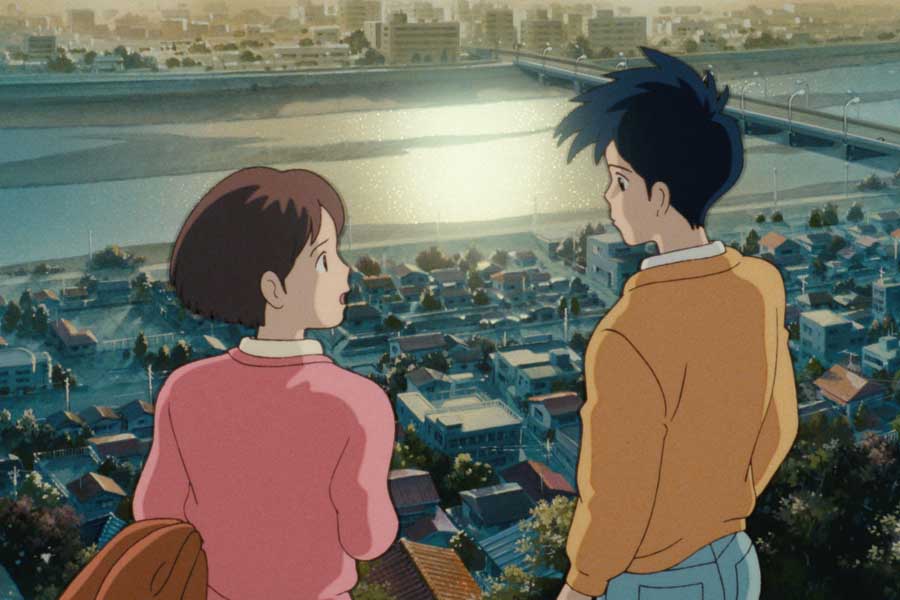

1995年に公開された「耳をすませば」(画像:柊あおい/集英社・Studio Ghibli・NH)

1995年に公開された「耳をすませば」(画像:柊あおい/集英社・Studio Ghibli・NH)

23区内の都民からは「ここが東京?」と言われることもありますが、そんな言葉に「多摩っこ」たちのアイデンティティーは揺らぎません。なぜなら多摩っこにはスタジオジブリ制作の名作アニメ映画で、多摩ニュータウンを舞台とした

・耳をすませば(1995年)

・平成狸合戦ぽんぽこ(1994年)

という心の故郷があるのですから。

とりわけ「耳をすませば」には、京王線の聖蹟(せいせき)桜ヶ丘駅からヒロインの「月島雫(しずく)」が住む愛宕地区の団地まで、現実の店舗や施設が描かれているシーンも多く、「耳すま」ファンから「聖地」とされているスポットも複数存在しています。

開発計画から半世紀以上が経過

映画やその他メディアへの露出を通じ、「クラシックなニュータウン」として認知される多摩ニュータウンですが、今や開発計画から半世紀以上が経過しています。

現在では少子高齢化や団地の老朽化への対策を迫られ、エリア各地で再生計画に伴う改築や建て替えが頻繁に見られるようになりました。それは雫の故郷である愛宕地区の団地も例外ではなく、多摩ニュータウン最初期に建てられた一帯の団地は数年内の建て替えが予定されています。

雫の故郷である多摩市愛宕地区(画像:(C)Google)

雫の故郷である多摩市愛宕地区(画像:(C)Google)

団地をはじめとする時代象徴的な風景が失われつつある現在の多摩ニュータウン。その変化から私たちは、何を読み取ることができるでしょう。

高齢化が進む多摩ニュータウン

2019年の調査において、多摩市の高齢化率は「28.3%」であり、東京都平均の「23.3%」を5ポイント上回る結果となっています。実際に街を歩いていると、かつての小中学校が空き地になっていたり、高齢者用の施設が点在していたりと、年齢構成が明確に変化していることがわかります。

多摩市の高齢化率の高さは、昭和40年代に着手された「多摩ニュータウン開発事業」と密接な関わりを持っています。一言でいえば、「開発された住宅区域に急速に流入してきた世代が、軒並み高齢化している」ということです。

多摩ニュータウンの開発事業は、高度経済成長に伴う東京都心部への人口一極集中を緩和することを目的に、昭和30年代から計画され、昭和40年代の後半から大規模住宅団地への入居が開始されていきます。

1975年頃の現在の多摩ニュータウンの様子(画像:国土地理院)

1975年頃の現在の多摩ニュータウンの様子(画像:国土地理院)

「耳をすませば」のヒロイン・雫が住む愛宕地区の団地は、入居開始が1972(昭和47)年頃の「最初期」の団地であり、今では入居が始まってから50年近くが経過していることになります。

「高齢化」と「老朽化」というふたつの問題

建築から半世紀ほどがたったこれらの団地は、現在「入居者の高齢化」と「建物・設備の老朽化」というふたつの問題に直面しています。愛宕地区の高齢化率は40%を上回り 、多摩市のなかでも高齢化が顕著です。

設備面では雫の住む団地がそうであったように、最初期の団地は「エレベーターなし・5階建て」が標準的な規格であり、高層に住む高齢者にとって外出が困難であることは想像に難くありません。

立地状況にしても、近隣センターに入っていた「京王ストア」や「いなげや」は閉店し、最寄りのスーパーまでは長い坂道を往復する必要があるため、買い物だけでも重労働になります。

「耳をすませば」で描写されるように、聖蹟桜ヶ丘から愛宕地区にかけてはとりわけ坂の多いエリアです。雫が坂を駆け降りるシーンや、雫に次ぐ役どころの天沢聖司が雫を自転車に乗せ坂を上るシーンなど、映画においては青春の象徴的な場面として描かれていた坂道も、高齢化が進む現在においては住民の移動を困難にする要因となっています。

また設備の老朽化も顕著であり、雫の家の内部を描いた場面で背景に映る給湯器と同年代と思われるものが、現在もキッチンに鎮座している物件も存在しています。「耳をすませば」で描かれていた団地の風景は、どこかノスタルジーを誘うものですが、現在の住民にとっては生活を送る上でのバリアーとなっている側面も強いのが実情です。

こうした課題に取り組むべく、東京都は多摩ニュータウンをはじめとする大規模集合団地の再生計画に着手しています。雫の故郷である愛宕地区の団地も、廃校となった学校跡地や都有地を利用した移転・建て替え計画のただ中にあります。

2018年2月に東京都が策定した「多摩ニュータウン地域再生ガイドライン」(画像:国土地理院)

2018年2月に東京都が策定した「多摩ニュータウン地域再生ガイドライン」(画像:国土地理院)

愛宕団地の属する多摩ニュータウンの居住区分「第17区」は大規模集合団地のなかでも最初期の団地が多く、愛宕団地のほか東寺方団地や和田団地の都営住宅は、2024年度までに建て替え工事を完了する予定です。

故郷としてのニュータウン

ニュータウンへの急激な人口流入は、現在その地域における「年齢構成の偏り」という問題として顕在化し、集合団地の老朽化とともに対策が求められる形となっています。

大規模集合団地の移転計画はこうした問題への直接的な対策となりえますが、これに付随する形で、これまで社会が直面することのなかった新しい課題が引き起こされると考えられます。それは一言でいえば、「故郷の喪失」という問題です。

もちろん、かつて自分が住んでいた家が相続や売却によってなくなってしまう、というのは珍しい話ではありません。しかし集合団地の場合において顕著なのは、その団地が住民にとっての「集合的な記憶の場」であるということです。

現在の多摩ニュータウン(画像:(C)Google)

現在の多摩ニュータウン(画像:(C)Google)

雫が住んでいた「愛宕団地」と同じ「第17住区」には、東寺方団地や和田団地が含まれ、こちらもやはり入居開始は1972~1973年です。このエリアにおいては、学年の近い子どもを持つ親同士の間に密な連帯意識が生まれ、相互扶助にもとづく独自のコミュニティーが形成される傾向にありました。それは典型的な核家族のあり方とは異なり、「複数の親が複数の子を見守る」ことを基本構造とするコミュニティーです。

そのようなコミュニティーで育った人にとって、故郷となるのは形のある家よりも、むしろコミュニティーのつながりそのものと考えられます。団地の移転や建て替えに伴い、このようなコミュニティーの形を維持できるかどうかが、「高齢化」や「老朽化」の背後に隠れた課題といえるかもしれません。

団地コミュニティーは高齢化時代の「生きるヒント」

高齢化に伴う「外部との関係の断絶」はひとつの社会問題となっていますが、上記のようなコミュニティーに属する人たちのなかには、子どもが独立した現在も交流を続けている方々がいます。

筆者の知る範囲でも、毎年元旦に集まって大勢で酒を飲んだり、親子同士でカラオケに行ったり、孫の顔を見せ合ったりと、ローカルで温かいつながりを保っているコミュニティーは複数存在し、しかもそれはニュータウンにおいて「団地特有の形態」であるように感じられるのです。

ニュータウン開発と核家族化は、日本の高度経済成長を象徴する変化であり、多摩ニュータウンはその典型的な事例です。新しくその地に移り住んできた人々によって形成される「ニュータウン」は、地域の風習や文化といった土着的なつながりを欠いた状態でスタートすることになり、おのずと個々の家族は「独立したユニット」といった様相を呈することになります。

他者との境界を明確に引く関係性が常態となるなかで、居住のルールを共にし、住民同士で相互扶助関係を形成する団地の人々は特異な存在として映り、「団地の子と遊ぶな」といった言説がはびこることになります。

偏見のイメージ(画像:写真AC)

偏見のイメージ(画像:写真AC)

「団地の子」にネガティブなレッテルを貼り、「食べ物やおもちゃをめぐるトラブルを起こす」といったステレオタイプを抱く親も一部に見られました。

こうした偏見は、団地のコミュニティーが「共有」や「相互扶助」をベースとしていることにその根を持っていると考えられます。

すなわち、自分と他人を明確に線引きする「普通」の家庭にとって、「おすそ分け精神」によって成り立つ団地的ネットワークは「イレギュラー」かつ「境界侵犯的」なものとして映るのです。

今見直される「おすそ分け精神」の力

ところが、「孤独死」が社会問題として顕在化して久しく、老後不安も高まる現在、団地において形成されたコミュニティーのあり方は私たちに大きな示唆を与えるものとなっています。

こうしたコミュニティーのつながりとなる「おすそ分け精神」は、日常的なあいさつのうちに「互酬(ごしゅう)」の関係を持ち込みます。何の気なく「余っちゃったからどうぞ」とすることで、自然な形で「借りる・返す」の関係が成り立つのです。

おすそ分けのイメージ(画像:写真AC)

おすそ分けのイメージ(画像:写真AC)

それはもちろん金銭的・物質的な貸し借りではなく、「打てば響く」というミニマルな信頼関係であり、自分の働きかけに応えてくれる人がいる、という安心の土台となるものです。

土着的なつながりの少ない「ニュータウン」においてはとりわけ、「高齢者の孤独」という問題が今後さらに顕在化していくと予想されます。地方自治体による取り組みももちろん重要ですが、ローカルなつながりを形成する「おすそ分け精神」も、高齢社会を生きる上で大きなファクターになるのかもしれません。