劇場とデジタルアートのコラボ

「私たち明治座は明治6(1873)年、『喜昇座(きしょうざ)』として開場して以来、本年で145年の歳月が流れました。この間、幾度も経営的な危機に見舞われただけでなく、(大正12〈1923〉年に発生した)関東大震災、そして太平洋戦争の空襲で建物が壊滅的な状況になりました。その都度、復活と復興を遂げてきました。明治座が今日あるのも、多くのお客さま、株主さま、お取引さま、関係各社さま、そしてこの地域の皆さまの温かい支援があるからです。厚く御礼申し上げます」

2019年4月10日(水)の18時30分過ぎ。小雨がちらつき冷え込みを見せる屋外とは裏腹に、東京で最も長い歴史を持つ劇場・明治座(中央区日本橋浜町)の1階席(3階)で、同社代表の三田芳裕(よしひろ)さんはマイク越しに熱気を放っていました。

笑顔を見せる明治座代表取締役社長の三田芳裕さん。フジテレビのアナウンサー・三田友梨佳さんの父親としても知られる(2019年4月10日、國吉真樹撮影)

笑顔を見せる明治座代表取締役社長の三田芳裕さん。フジテレビのアナウンサー・三田友梨佳さんの父親としても知られる(2019年4月10日、國吉真樹撮影)

舞台は、デジタル技術を使った「デジタルアート」の先駆者として知られるチームラボ(千代田区神田小川町)とのコラボイベント。登壇者には同社代表の猪子寿之さんの姿も。

両社は明治座創業145周年を記念し、この日に合わせて「四季喜昇座 – 時を紡ぐ緞帳(どんちょう)」を制作しました。緞帳とは舞台と観客席とを仕切る垂れ幕のことで、「四季喜昇座 – 時を紡ぐ緞帳」は4月11日(木)から明治座に常設されます。

大きさは縦7m×横20m。緞帳の特長は言うまでもなく、その絵柄や刺繍(ししゅう)ですが、それらをチームラボのデジタルアートで今回再現。緞帳に映し出された映像の解像度は「4K」と同等のレベルで、その内容は実際の時間や季節、天候と連動するといいます。

描かれるのは、明治座の前身・喜昇座が誕生した文明開化ごろの日本橋の町並みや、凧あげ、花見、祭りといった人々の営みなど。当時の多様な職業や、歴史上の人物も町に登場します。映像は日本橋の日の出とともに明るくなり、日の入りが近づくと夕焼けになり、夜が深くなるにつれ暗くなります。

緞帳は「日本独自の工芸美が凝縮された美術品」

「この145年の伝統は『真摯な精神の継承』と言えます。戦後、当時の最大の娯楽だった映画スターに一堂に集まっていただき、『東映歌舞伎』という記録的な公演を行うことができました。またこの145年の伝統は『新しい事象への挑戦』だったとも言えます。この姿勢は先達から引き継いだ明治座の矜持です。

今回、緞帳を新たにするにあたって、明治座のそういった姿勢を皆さまに感じていただきたかったのです。単なる舞台機構の域を超え、日本独自の工芸美が凝縮された美術品としての価値も持ち合わせている緞帳。しかし、お客さまの真の目的はこの緞帳が上がってから始まる舞台です。開演をお待ちいただく時間も含め、より充実したひと時を過ごしてもらいたいと思っています」

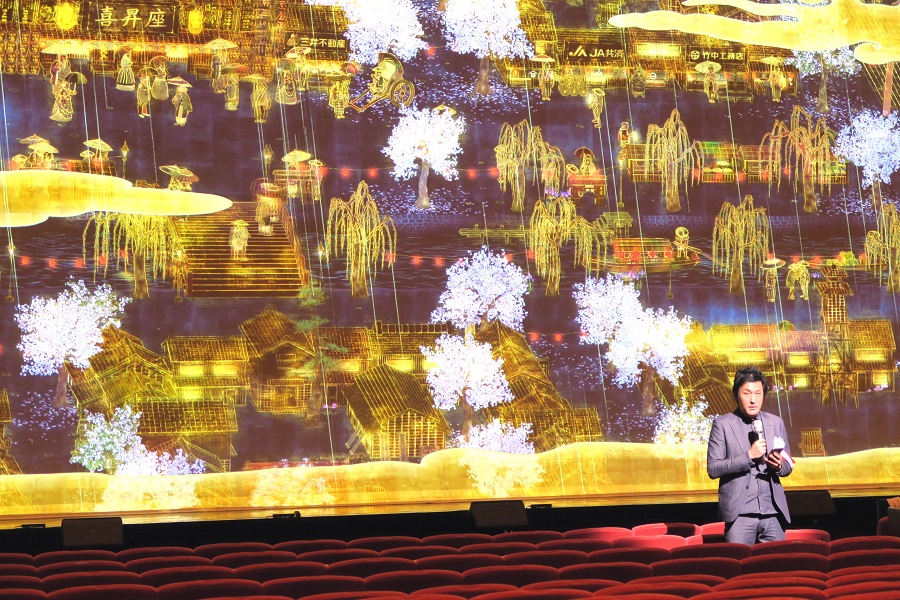

デジタルによって描かれた 「四季喜昇座 – 時を紡ぐ緞帳」について説明するチームラボ代表の猪子寿之さん。当時の人々が日本橋の街なかを歩く様子が見られる(2019年4月10日、國吉真樹撮影)

デジタルによって描かれた 「四季喜昇座 – 時を紡ぐ緞帳」について説明するチームラボ代表の猪子寿之さん。当時の人々が日本橋の街なかを歩く様子が見られる(2019年4月10日、國吉真樹撮影)

三田さんが今回の登壇で繰り返し使ったり、強調したりした言葉があります。それは「伝統」と「矜持」。イベント終了後の控室でその真意を聞くと、笑顔でこう話してくれました。

「明治座も商売ですから、良いこともあれば悪いこともあります。しかしわれわれが一貫して続けているのは、お客さまの喜びを追求すること。また、そういったことに対して、社員たちが思いをひとつにすることなんですね。それが伝統と矜持なんです。

ですからそういったものを大事にしつつ、最新の技術を駆使し、明治座を訪れた人たちがより楽しく、より満足できる舞台芸術を目指すということなんです。そんな姿勢を、創業150周年に向けて示したかった。140周年も150周年も(伝統という概念から見れば)通過点に過ぎないのですが、ふたつの「間(あいだ)」のイベントとしてふさわしいかなと。『四季喜昇座 – 時を紡ぐ緞帳』は同じ時がないんです。今日(4月10日)は夜に雨が降っていて、春で、桜が散りかけていますよね――。それが緞帳に全部入っているんです」

「伝統」と「矜持」を重んじる、そんな明治座で目下取り組んでいるのが、若者を始めとする個人客の取り込みだといいます。

「上演する演目のバラエティーが近年増えたことで、若い人たちが来られるようになったのですが、こちらの営業努力はまだまだ必要。現在、明治座に来られるお客さまの7割は団体客ですし、ご年配の方が多い。これからはSNSの活用やホームページの充実を図り、団体と個人のお客さまの割合を『半々』にしていきたいんですよ」

三田さんは最後にこう付け加えます。

「大勢の人たちがこれまで明治座を支えてくださった。だから今日があるんです。そんな明治座のファンを『現代的な形』としてどんどん作っていきたい。それが『伝統』と『矜持』の存続につながるんじゃないかってね」

旧来の価値とこれからの価値の融合を見据えた明治座。その行方に注目が集まります。