開園したのは1927年

2020年8月末で、長い歴史に幕を閉じることになった遊園地「としまえん」(練馬区向山)。

園内に設置された100年以上の歴史を持つメリーゴーラウンド「カルーセルエルドラド」の行方など、多くの人がこれまでの思い出や跡地の利用計画を語っています。

としまえんは1927(昭和2)年に豊島園として開園したのが始まりです。

その当時は、どのような風景が周りに広がっていたのでしょうか。

この遊園地がある場所には、かつて練馬城がありました。練馬城は「豊島」の由来になった武士団・豊島氏が戦国時代に築いた城として知られています。なお廃城は1477(文明9)年です。

1989(平成元)年、ウオータースライダー「ハイドロポリス」を建設する際に発掘調査が行われ、最大幅10mの空堀や土塁などが発掘されています。

そのような城跡ですが、戦国時代以降は自然に戻り、林や草地になっていました。現在、園の敷地内を通る石神井川に沿った部分はかつて深い田んぼでした。これらを掘り返し、埋める工事によって豊島園は造営されたのです。

資料によると1926(大正15)年9月15日に部分開園したとありますが、実際に田んぼを掘って池を造ったり、埋め立てて運動場にしたりする工事は難行しました。

かつて湿地帯だった石神井川周辺

現在の石神井川は護岸工事も行き届いており、小川のような雰囲気ですが、当時はまったく異なりました。周辺の湧き水を集め水量は多く、川の周辺は湿地帯になっていました。

新型コロナウイルス感染拡大による臨時休園から約2か月半ぶりに営業を再開した遊園地「としまえん」の正門。2020年6月15日撮影(画像:時事)

新型コロナウイルス感染拡大による臨時休園から約2か月半ぶりに営業を再開した遊園地「としまえん」の正門。2020年6月15日撮影(画像:時事)

川の周辺の田んぼは田げたを履かないと入れない深さで、稲を植えることもできないため、種もみをまく方法で稲作が行われていました。そのような田んぼを、近隣の製紙工場などから出る石炭を燃やした「ガラ」で埋めたといいます。

なお石神井川周辺の湧き水は非常に豊富で、この地域は井戸を使う家も多かったのですが、戦後になって宅地化が進むと湧き水の量は減ってしまいました。

工事がようやく完成に至ったのは1928(昭和3)年になってからのことですが。前年の1927年4月29日には工事中の園内で園遊会が開催されており、これをもって開園日とされています。

大人気だったウオーターシュート

このときの豊島園は、庭園に少し遊園地が付いてるという雰囲気でした。目立つ乗り物といえば、ウオーターシュート。高いところから、ボートが斜面を滑り降りる遊園地の定番アトラクションです。

単なる絶叫マシンではなく、ボートの先に立つ船頭が、斜面を滑り降りる際に勢いよく飛び上がるパフォーマンス付きでした。これは、としまえんになってからも長らく人気のアトラクションとなっていました。

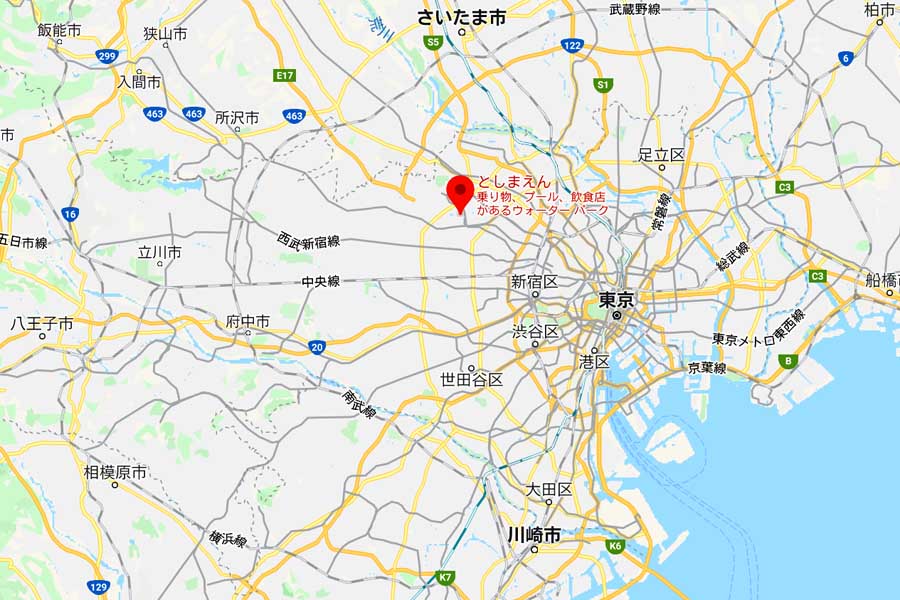

としまえんの位置(画像:(C)Google)

としまえんの位置(画像:(C)Google)

ただ乗り物(当時はアトラクションという言葉はありませんでした)は、その程度でした。

主に自然を楽しむように設計された園内には、芝生や花壇を設置。さらに「園芸部」の名称でぶどう園も設置しており、お土産用のぶどう販売も行われていました。

そして人気を集めたのが、動物園です。

現在の園内にある「ふれあいペットガーデン」は、犬をはじめ身近な動物にふれ合えて人気ですが、当時は純粋な動物園。園内には猿やキジ、クジャク、そして象も飼われていました。

また、園内は催し物も年中開催。この当時から夏には花火が行われており、バレエや歌舞伎の公演なども人気だったそうです。

当時は遊園地の黎明(れいめい)期であり、現在のようにヒットコンテンツの経験値はどこにもありませんでした。そのほかの遊園地も同様でした。バレエや歌舞伎公演は、そうした試行錯誤のひとつといえるでしょう。

業績不振の原因は「冬季営業」だった

客を呼び込む手段を考えるなかで、開演当初から設置されていたのが専属の少年音楽隊でした。これは近隣の14歳から16歳までの少年を集めて楽器演奏をさせるというもので、もちろんしっかりと給金が払われていました。

主な仕事は、現在のメリーゴーラウンドが設置されているあたりにあった音楽堂での定期演奏。開演日には午前10時、午後1時、3時の3回演奏があるほか、夏には夜間の演奏も行っていました。

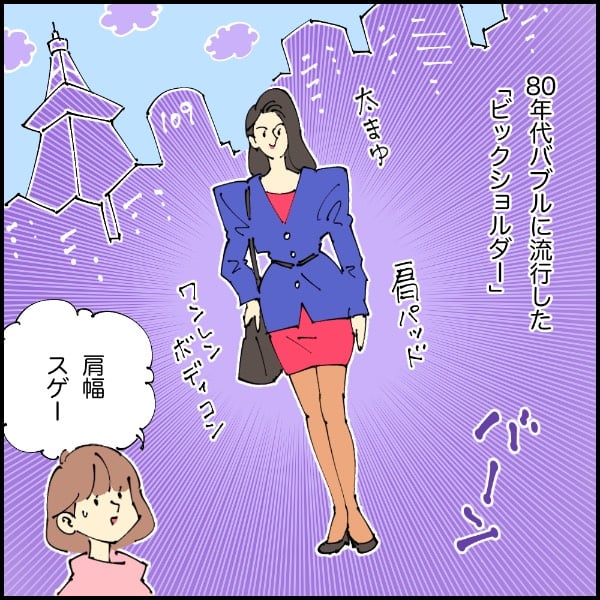

「としまえん」のアトラクション(画像:そごう・西武)

「としまえん」のアトラクション(画像:そごう・西武)

さまざまな経営努力が行われた初期の豊島園でしたが、残念ながら業績は伸びず、現在の西武鉄道の前身・武蔵野鉄道が買収するまでいくつもの企業を転々としていました。

その大きな理由は、冬場に営業できなかったことです。

なぜなら霜の降る11月になると、埋め立てた地面がぬかるんでしまい、来園客の足元が泥だらけになってしまうためでした。結果として、11月から3月のお彼岸までは休園。年に5か月も休んでいるのですから、十分な利益を上げられるはずもありません。

そこで前述の少年音楽隊は、関西を回って演奏し、収益の足しにすることも試みたようですが、うまくいかず、1932(昭和7)年に惜しくも解散しています。

記録に残らない行楽地が多々あった時代

開園当時の周辺風景は、鉄道もまるで違います。

現在は西武線の車両が池袋駅との間を走っているわけですが、1927(昭和2)年10月に豊島駅として開業した当時は、手動式ドアの2両編成の車両が練馬駅との間を往復しているだけだったのです。

また、店舗やマンションが立ち並び市街地化している駅周辺も、当時は駅前に美春庵というそば屋があったくらいで、あとは武蔵野ののどかな風景が広がっているだけでした。ちなみに美春庵は最近までありましたが、いつの間にかなくなりました。

開園当時、現在の練馬区の遊園地は豊島園だけではありませんでした。

現在の光が丘公園(練馬区光が丘、同区旭町、板橋区赤塚新町)がある周辺に、東武東上線の成増駅から最寄りということをうたった、兎月園(とげつえん)という遊園地がありました。

1932(昭和7)年発行の地図。この周辺に兎月園があった(画像:時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕)

1932(昭和7)年発行の地図。この周辺に兎月園があった(画像:時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕)

兎月園は現在の練馬区旭町あたりに1921(大正21)年頃できた「成増農園」を発祥とする遊園地で、私立の市民農園のようなものでしたが、料亭を設置したり、運動場やテニスコートを作ったり、映画館や各種興業を行ったりする施設になりました。

ただ、この施設は戦時中の1943(昭和18)年に閉園。今では明確な遺構も残っていません。ただ、こうした資料からは、東京にはあまり記録に残らないローカルな行楽地が数多く存在したことがわかります。