日本全体は減少、東京都は増加

日本の人口は、2008(平成20)年をピークに減少を続けています。

2019年の1年間に誕生した新生児は約86万人。1899(明治32)年に統計を開始して以来、最少を記録しました。合計特殊出生率も1.36となり、減少傾向は変わりません。

日本の人口が減少トレンドに突入してから10年以上が経過。その間、政府や地方自治体は高校無償化・医療費助成・保育所の増設など家庭への負担軽減を進めて、少子化対策としてきました。しかし、それらの対策が抜本的な少子化解消にはつながっていません。

3~4年前に深刻化した待機児童問題も完全に解消されたとは言い難く、これらも少子化の遠因とされています。

多くの人たちが行き交う東京のイメージ(画像:写真AC)

多くの人たちが行き交う東京のイメージ(画像:写真AC)

日本全体が人口減少へと突き進んでいますが、いまだに東京都は人口増を続けています。

2000年前後から再び都心回帰へ

そして、このほど東京都の人口が1400万人を突破し、過去最高になることが発表されました。

こうしたことから「東京都一極集中」が加速していることがわかります。しかし、今に始まった現象ではありません。

多くの人たちが行き交う東京のイメージ(画像:写真AC)

多くの人たちが行き交う東京のイメージ(画像:写真AC)

高度経済成長期には東京の過密が問題視され、工場をはじめとした企業、大学などを地方に分散することが取り組まれました。

東京一極集中を緩和する措置が講じられたものの、2000年前後から再び都心回帰の傾向が強まります。

東京一極集中の象徴は「江東区」

都心回帰によって、再び東京一極集中が加速していきますが、その象徴ともいえるのが江東区です。

江東区の位置(画像:(C)Google)

江東区の位置(画像:(C)Google)

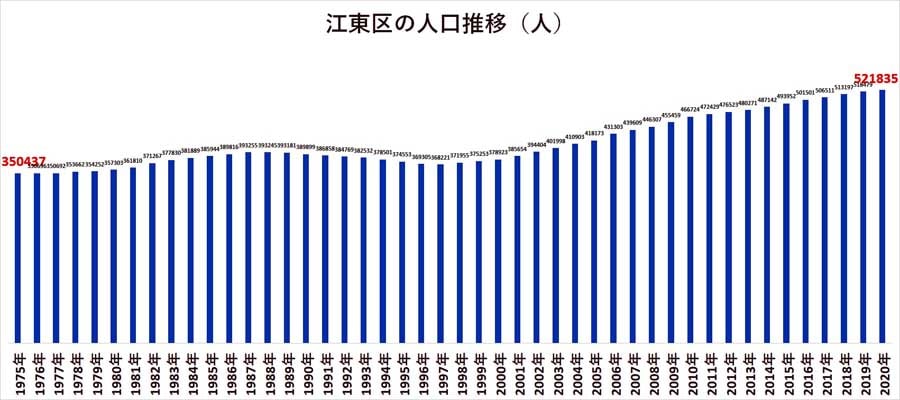

昭和末期まで江東区は順調に人口が増え、40万人に迫りました。しかし、その後は減少に転じ、1997(平成9)年には約36万8000人となっています。

ところが、江東区の人口はここから再び増加に転じます。2003年には大台の40万人を突破し、2016年には人口50万人の壁もクリア。その後も増加を続け、2020年には約52万人に到達しています。

江東区の人口が急激に増えた要因のひとつは、再開発によって林立するようになったタワーマンションです。東京湾に面した江東区は、その立地特性を生かして大規模工場が林立するエリアでした。

しかし、時代とともに大規模工場は郊外へ移転。広大な跡地に、タワーマンションが次々と建てられていきました。

タワーマンションが1棟完成すると、そこには1000人前後の住民が住みます。単純計算すれば、タワーマンション10棟で1万人の人口が流入することになるのです。

人口急増でかつて受け入れ困難地区に

再開発によるタワーマンションブームの追い風に乗り、江東区の人口は急増。

江東区の人口推移(画像:江東区のデータを基にULM編集部で作成)

江東区の人口推移(画像:江東区のデータを基にULM編集部で作成)

その一方で、ニューファミリーと呼ばれる世帯が多く流入したこともあり江東区内の小中学校が不足する事態が起きます。人口増は自治体にとって喜ばしい話ですが、インフラ整備が追いつかないという悩みが深刻化したのです。

想定以上のスピードで人口が増加した江東区は小中学校の整備が追いつかないことを理由に、学校が不足する地区を受け入れ困難地区に指定。2004(平成16)年から、受け入れ困難地域のタワーマンション建設を抑制する政策を打ち出しました。

同条例は4年間の時限立法でしたが、条例によって江東区の人口増加スピードは緩やかになりました。

しかし、2007年に条例が失効すると、再び江東区内でタワーマンションの建設が活発化します。人口50万人を突破したことが契機になり、江東区は再びタワーマンション対策に乗り出したのです。

単身世帯の呼び込みを狙う江東区

江東区は人口が急増した際にインフラ整備で後れをとった反省から、その対策としてタワーマンションを計画する際は事前に届け出ること、そして、151戸以上の集合住宅を建設する際には保育所などの公共的な施設を併設することなどを事業者に条例で課しました。

さらに、2018年からは事業者に大規模マンションに一定数のワンルームマンションを整備する義務も加えられました。

江東区で新たに作られるタワーマンション(画像:写真AC)

江東区で新たに作られるタワーマンション(画像:写真AC)

ワンルームマンションと一口に言っても千差万別ですが、江東区では1戸あたり40平方メートル未満の部屋をワンルームマンションと定義しています。この政策の背景には、ワンルームマンションを一定数確保することで、20代前後の単身世帯を呼び込むという狙いがあります。

住宅政策における過密の解消は、東京都内での一極集中の緩和にも寄与する政策といえます。江東区は東京23区の一部であるがゆえに、一極集中を緩和する政策に取り組んでもその効果は限定的です。

抜本的に一極集中を緩和させる政策は、全国規模で取り組まなければなりません。そのためには、江東区のような基礎自治体が取り組むのではなく、政府や都道府県による大きな視点が必要になります。

全国平均より低い合計特殊出生率

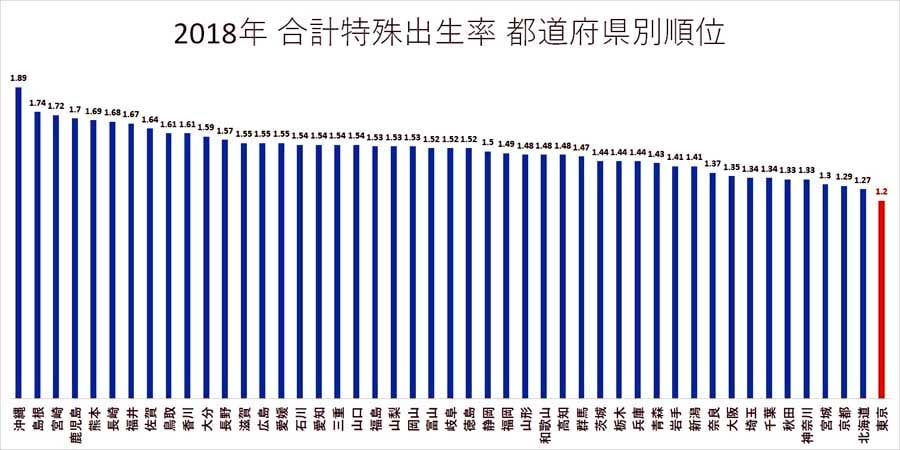

なぜ、東京都への一極集中を緩和しなければならないのか? それは、東京都の合計特殊出生率(15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの)は全国平均よりかなり低い1.2だからです(2018年)。

2018年の合計特殊出生率の都道府県別順位(画像:厚生労働省のデータを基にULM編集部で作成)

2018年の合計特殊出生率の都道府県別順位(画像:厚生労働省のデータを基にULM編集部で作成)

東京都は過密都市であるがゆえに、家計費における住宅費は大きな負担になっています。一世帯あたりの子どもの数が増えれば、比例して広い住宅が必要です。

しかし、都内の住宅価格は高騰を続けています。一般のサラリーマンには、とても手が出せない価格です。

出生率を下げる要因

また、父・母の共働き世帯には子どもを預けるための保育所も必要です。

子どものいる共働き世帯のイメージ(画像:写真AC)

子どものいる共働き世帯のイメージ(画像:写真AC)

多少の落ち着きを見せたとはいえ、いまだ保育所に子どもを預けられない待機児童問題は根深く残っています。子どもを預けられなければ、働きに出ることができません。働かなければ所得は減り、生活は逼迫(ひっぱく)します。広い家を望む余裕は生まれません

住宅難、待機児童、そのほかの問題も複雑に絡み合い、東京都は子ども育てに不向きな環境となっています。それらが出生率を下げる要因なのです。

そうした環境にもかかわらず、東京都の人口は増加を続けています。それは進学や就職などによって流入する若者の人口が多いからです。他道府県からの流入によって、人口が増加する現象は社会増と呼ばれます。つまり、東京の人口増は「他道府県の人口を吸い取ること」で成り立っているのです。

「人口のブラックホール現象」とは何か

2014年、増田寛也元総務大臣を座長とする日本創成会議が“消滅可能性都市”を発表。出生率が低い東京に人口が流入する様子を「人口のブラックホール現象」と形容し、このままの状況が続けば多くの都市が消滅、日本全体が破綻することを指摘しました。

表現は異なりますが、「人口のブラックホール現象」は東京一極集中の弊害を端的に示しています。

東京一極集中を抜本的に解決するには、地方分権を推進し、地方でも豊かな生活を送れる環境を整備することです。

第2次安倍政権は、2012年の発足当初から “地方創生”を旗印にしてきました。それから7年が経過。いまだ、地方創生は進んでいません。それどころか地方は疲弊し、衰退の一途です。東京との格差も広がるばかりです。

緑豊かな日本の地方イメージ(画像:写真AC)

緑豊かな日本の地方イメージ(画像:写真AC)

国際都市でもある東京が繁栄することは望ましいことでしょう。しかし、東日本大震災では東京で消費している電力の多くが福島県に依存していることが露呈しました。

検討された首都機能移転

今般の新型コロナウイルスの問題でも、東京では食料や衛生用品が手に入りにくくなりました。これらが地方で生産され、東京に運ばれているからです。

つまり、今日の東京は東京だけの力でここまで発展したわけではなく、地方の力によって繁栄を築いてきたのです。地方が衰退すれば、東京の繁栄もおぼつかなくなります。

防災・防疫の観点からも、東京の一極集中を緩和して地方へと分散させる意見は根強くあります。

例えば、政府は首都機能の移転を模索するべく、2017年から消費者庁の一部を徳島県へと移す取り組みを試験的に実施していました。

東京都と徳島県の位置関係(画像:(C)Google)

東京都と徳島県の位置関係(画像:(C)Google)

しかし2019年に全面移転を撤回。徳島県を研究拠点にする方針が発表されています。

首都機能と人口の分散は重要な政策課題

東京都も23区への集中を緩和させるべく三多摩へ重点的に投資する政策を進めています。

また、近隣の県や政令指定都市で構成する9都県市による連携を強化し、拠点の分散も進めています。これらは、首都機能および人口の分散という意図があり。有事のリスクヘッジにも役立つ政策です。

大阪府・市を中心とした地域は、災害時に首都のバックアップ機能として副首都を提唱しています。副首都は関西圏に拠点をもうひとつ築くことで、有事に備える政策です。

一極集中が進む東京のイメージ(画像:写真AC)

一極集中が進む東京のイメージ(画像:写真AC)

人口・経済などが過度に東京へと集中することは、東京にとって、日本全体にとって必ずしもプラスになるとは限りません。

防災・防疫といった有事を考えると、分散は重要な政策課題といえます。

備えあれば憂いなし――。東京への一極集中が進む今、立ち止まって冷静に考える必要はありそうです。