戦後の日本を代表する建築家

前川國男(1905~1986年)は、戦後の日本を代表する建築家として知られています。前川はフランスの巨匠であるル・コルビュジエやアメリカ出身の建築家であるアントニン・レーモンドに学び国内のみならず世界にも名をとどろかせました。

前川が設計した建築物は各地に点在していますが、東京都に限定しても、

・東京文化会館(台東区上野公園)

・東京都美術館(同)

・国立国会図書館(千代田区永田町)

・紀伊國屋ビルディング(新宿区新宿)

・東京大学山上会館(文京区本郷)

などがあります。

そうそうたる前川建築の中でも世間に名前が知られているのが、東京海上日動ビルディング(千代田区丸の内)です。

同ビルは2004(平成16)年に東京海上火災保険と日動火災海上保険が合併して東京海上日動火災保険が誕生したことから建物の名称も変更されました。それまでは東京海上ビルディングという名称で、多くの人は東京海上ビルで記憶していることでしょう。

東京海上ビルの本館は1918(大正7)年に完成。東京五輪が終わり、日本が高度経済成長を迎えた頃には築50年以上ということで建て替えが検討されました。

立ちはだかった「100尺規制」

新しいビルを建設するにあたり、設計を任されたのが前川でした。安全性の観点から、それまでの建物は100尺(約30.3m)以上の高さで建設できないように法律で規制されていました。

東京海上日動ビルは計画時に高いことを理由に建設反対の声も出たが、いまや保存を求める動きも(画像:小川裕夫)

東京海上日動ビルは計画時に高いことを理由に建設反対の声も出たが、いまや保存を求める動きも(画像:小川裕夫)

しかし、建築技術・資材の向上は目覚ましく、耐震性や耐火性の観点からも百尺規制は時代にそぐわないと考えられるようになっていました。実際、100尺という規制があっても特例的に100尺以上の建築物が許可され、特に耐震性や耐火性で問題になっていなかったのです。

土地を効率的に利用するという観点も建物の高層化を後押ししました。

1964(昭和39)年の東京五輪を前に高層ビルの建築ラッシュが起きると、1961年には特定街区制度が、1963年には容積地区制度が創設。100尺規制は段階的に緩和されていったのです。

これらの制度が導入されたことで、100尺という高さ制限から容積率という新たな指標が設けられました。

立地にまつわるトラブルも

こうした規制緩和を受け、日本初の超高層建築となった霞が関ビル(千代田区霞が関)は1963年に着工。

千代田区霞が関にある霞が関ビル(画像:(C)Google)

千代田区霞が関にある霞が関ビル(画像:(C)Google)

1966年に以前の東京海上ビルが解体され、前川が設計した新しいビルが建築されることが決まります。前川が設計したビルは約127mの予定でしたが、そこでひともんちゃくが起きたのです。

東京海上ビルは東京駅前の丸の内地区に立地していますが、その西側には皇居が広がっています。皇居に面したエリアに超高層ビルが建つと、「ビルの上から皇居をのぞくことが可能になるのではないか」との意見が飛び交い、前川がデザインした新しい東京海上ビルにストップがかけられたのです。これら一連の騒動により、東京海上ビルの名前は瞬く間に全国に知れ渡りました。

建物の建築許可は東京都の所管事務です。東京都の不許可という判断に不服があっても、東京都と協議するのが筋です。また、それら一連の議論も都議会でなされるべきでした。

ところが、新しい東京海上ビルの話は世間の関心事になったこともあり、国会でも社会問題として取り上げられたのです。

「美観」とは何か

前川が設計した新しい東京海上ビルは、法的には問題がありません。しかし、法律をクリアしていれば何でも建設していいのか? といった疑義が世間や国会で呈されることになり、ビルの建設に反対する理由として「美観を損ねる」といった声が相次ぎました。

美観は個人のセンスに由来するものであり、一律的に良しあしを決めることはできません。センスの問題になると、いくら議論を尽くしても解決策を見いだすことは難しくなります。そのため、東京海上ビルの議論は収拾がつかなくなり、膠着(こうちゃく)状態になりました。

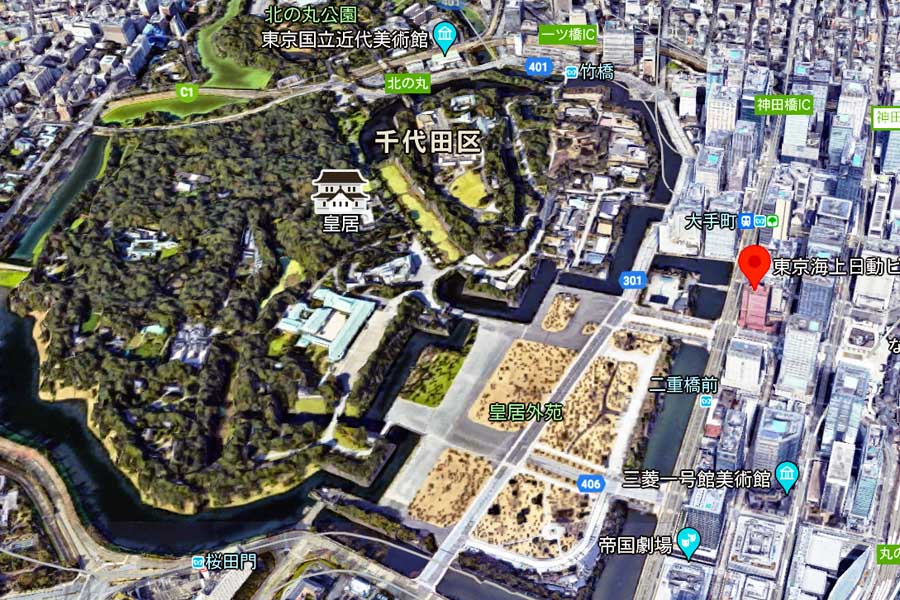

東京海上日動ビルディングの位置(画像:(C)Google)

東京海上日動ビルディングの位置(画像:(C)Google)

結論が出ないこともあり、東京海上ビルは着工されないまま月日は流れました。ビルを建て替えようとしていた跡地は、ビル解体後もさら地のままになっていました。これでは、宝の持ち腐れです。

結局、土地の所有者である東京海上が建築計画を見直し、高さ99.7mのビルに変更することで一件落着。1974年にビルは完成しました。

東京海上ビルが完成した後、東京のビルはどんどん高層化していきました。現在、東京海上ビルの近隣には高いビルがたくさん建っています。

当時の経緯を知っている人だったら「あの議論は一体なんだったのか?」と疑問を抱くに違いありません。

迫る見納め時期

波乱万丈の軌跡をたどった東京海上ビルは、東京海上日動ビルと名を変え、そして完成から間もなく50年に達しようとしています。

東京海上日動ビルディングは外観から古びた印象を感じさせませんが、建築物は時代に合わせて求められる機能が変わります。また、耐震・耐火などの規制も時代を経るごとに厳しくなります。東京海上日動ビルも時代の流れにあらがうことはできません。

そのため、次世代に向けて建て替え計画が浮上し、2023年をメドに新たな建物へと姿を変える予定にしています。

前川がデザインした建築物で、建て替え計画が持ち上がっているのは東京海上日動ビルだけではありません。

世田谷区の区庁舎も前川がデザインした建物として知られています。世田谷区役所(世田谷区世田谷)は築60年超え、耐震性なども現代においては不十分だったことから建て替え計画が策定されました。

建て替えが進行中の世田谷区役所(画像:小川裕夫)

建て替えが進行中の世田谷区役所(画像:小川裕夫)

世田谷区の区庁舎を建て替える工事は、2020年内に始められる予定になっていました。しかし、建築費が当初の予算を大きくオーバーしたことや新型コロナウイルスの感染拡大といった理由から先送りにされたのです。世田谷区は改めて計画を練り直し、今夏から着工する予定にしています。

東京海上日動ビルも世田谷区庁舎も歴史的・文化的な価値は高く、各方面から保存を求める声がありました。

しかし、社寺や城郭といった文化財ならともかく、庁舎やオフィスは日常的に使用されることになるため、どうしても耐震性・耐火性が重要視されます。そうした事情から、建て替えは不可避でした。

前川國男という希代の建築家がデザインした建築物は、保存されているものや現存しているものもありますが、東京海上日動ビルや世田谷区庁舎といった代表的な建築物は、見納めの時期が迫っています。