将来的には70階ビルも――いま東京で「木造建築物」が急増しつつあるワケ

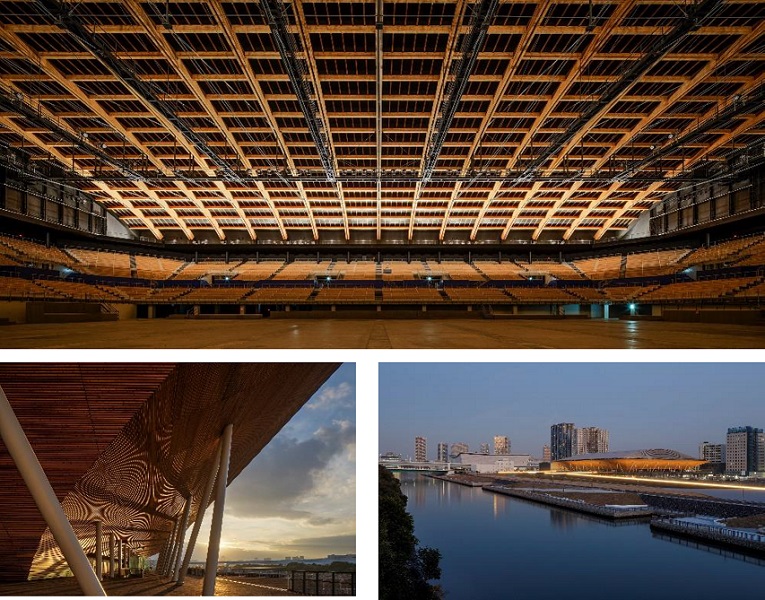

「火事や地震に弱い」弱点の克服 小田急電鉄の参宮橋駅(渋谷区代々木)が、2020年11月25日(水)にリニューアル工事を完了させました。コロナの影響から当初の予定より工期は遅れたものの、新装した同駅は木材をふんだんに使用した外観・内装になりました。 昨今、建築業界では木材が注目されています。 東京五輪・パラリンピックのメーン会場として整備された新しい国立競技場(新宿区霞ヶ丘町)にも、多くの木材が使用されています。設計者である隈研吾さんは、同じく設計を担当した高輪ゲートウェイ駅(港区港南)でも木材をふんだんに使用。 同じく、京王電鉄の高尾山口駅(八王子市高尾町)も隈さんの設計ですが、こちらも木が全面的に使われていることが特徴になっています。 隈さんに限らず、建築家・建設業者の多くが積極的に木を使うようになっているのは、民主党政権時代に菅直人首相(当時)が林業の再生を“一丁目一番地”の政策として掲げたからです。そうした政権の後押しもあり、2010(平成22)年には公共建築物等木材利用促進法が制定されました。 木は燃えやすく、地震にも弱いというイメージから、長らく木造の大規模建築物は忌避されてきました。いくら法律が制定されても、木材が防火・耐震といった基準をクリアしていなければ、建設業者は木材を使用しません。 しかし、製材・施工の技術向上は目覚ましく、きちんと木を用いれば耐火性・耐震性が劣ることはありません。新たな木造建築は、火事で燃えやすい・地震で崩れやすいという弱点を克服しています。 理論上は“14階”の木造建築が可能理論上は“14階”の木造建築が可能 実際、木の壁・柱・梁・床などは火によって燃えますが、一定の厚みがあれば「炭化」という現象によって建物全体が燃えてしまうことはありません。また、木材の表面をあぶる加工処理や表面に防火塗料を塗布することで、防火性能を格段に高めることができるようにもなっています。 2020年12月に発表された「ウッドデザイン賞 2020」で最優秀賞を受賞した、日建設計などによる有明体操競技場(画像:国土緑化推進機構) 一方、鉄は約500度の熱で溶けてしまいます。溶けて強度を失ってしまうと建物全体が焼失・倒壊してしまうのです。 同様に、新技術や新工法によって耐震性も増しています。 そうした技術の向上もあり、2014年には「14層」まで木造で建設することが理論上で可能になったのです。14階ではなく14層という表現はややこしいのですが、要するに15階建てのビルなら1階を鉄筋コンクリート造、2階から15階までを木造で建設することができるということです。 あくまで法律をクリアできるという理論上の話で、施主・設計者が木造を採用するかの判断は別です。しかし、こうした耐火性・耐震性の向上が建築資材としての可能性を広げたことは間違いありません。 そして、年を経るごとに建設業者は木でビルを建てることに意欲的になっています。その背景には、日本全土で建材として使える木が余っているという状況があります。 かつての日本は山林大国で、現在も国土の約7割が山林に占められています。昭和30年代、戦災復興の一環で多くの山にスギの木が植林されました。これらは住宅需要の増加を見越した植林でしたが、スギの木が住宅用建材として使える大きさに生育するまでに約30年の歳月が必要です。 木造ならぬ「木質」建築とは?木造ならぬ「木質」建築とは? そのため、高度経済成長期の住宅需要増には間に合いませんでした。その後、状況が大幅に変わります。海外から安い木材が輸入されるようになったのです。これが、高い国産材を敬遠する流れにつながっていきました。この流れによって、林業は多くの若い働き手を失いました。 昭和30年代に植林されたスギの木が建材として使用できるようになる昭和60年代から平成初期にかけて、すでに林業従事者の人口は大きく減っていました。また、生育したスギの木は外材との価格競争から取引価格を高くすることはできず、安く販売することを余儀なくされます。 木材を取り巻く環境が変わったことで、「林業では食べていけない」ようになり、林業は活力を失います。そして、国産材は活用されなくなっていくのです。 しかし、前述したように技術開発により耐火性・耐震性の優れた木造建築が生まれるようになり、2010年(平成22)以降からは再び木材が注目されるようになっています。 2020年11月にリニューアル工事が完了した小田急線・参宮橋駅(画像:小川裕夫) ひと昔前まで、木を使う建物は「木造」と言われました。木造という言葉は今でも盛んに用いられていますが、近年は必ずしも木を使う = 木造とは限りません。 これまで私たちが一般的にイメージする木造は、躯体(くたい)に木が用いられている建物でした。躯体とは、建物の主要部分でもある柱・梁などの骨組みのことですが、躯体以外にも建物には床や壁などがあります。躯体は鉄筋・鉄骨でも、内装材として木を使う傾向が強くなっているのです。 そのほかにも、風呂の浴槽や階段の手すりといった設備的な部分、イス・テーブル・棚といった家具類を木製にすることもあります。これらを含め、建物全体でなくても一部分に木を使う傾向は強まり、最近は「木質化」という概念が盛んに提唱されるようにもなりました。 2025年、国内最高層の木造ビルが日本橋に2025年、国内最高層の木造ビルが日本橋に 製材メーカーとともに建設会社も耐火性・耐震性の高い工法を開発していることも木質化の潮流を強くしています。 大手建設会社の住友林業は、「W350」計画を発表。これは、同社が創業350周年を迎える2041年に高さ350m、地上70階建てのビルを木で建設しようというプロジェクトです。 あくまで構想段階の計画ではありますが、2041年までは20年もあります。それまでに研究・開発が進めば木の70階建てビルは決して夢物語ではありません。 スーパーゼネコンとして知られる竹中工務店は、耐火木材「燃エンウッド」を開発。同社は、三井不動産が2025年に竣工を予定している東京・日本橋のオフィスビルを木造で建設することを表明しています。 竹中工務店・三井不動産が手がけるオフィスビルは、地上17階・高さ約70mというもので、このビルがお目見えすれば「木」に対する常識は大きく変わることになるでしょう。 あと10年もすれば、東京のあちこちで木の建築物が増えることは間違いありません。コンクリートジャングルなどと揶揄された東京の風景は過去のものになります。

- 未分類