東京五輪で復元予定だった明治時代の幻の迎賓館「延遼館」をご存知ですか

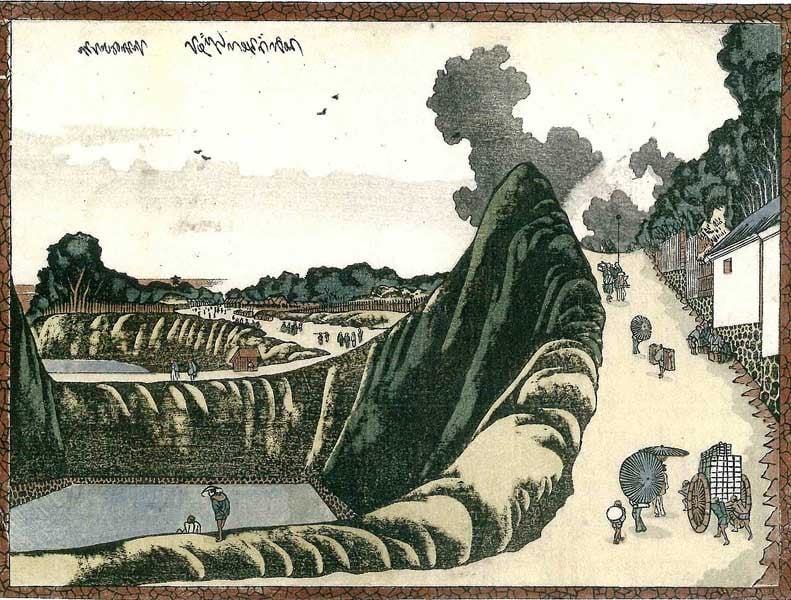

浜離宮恩賜庭園内にあった延遼館 世界を震え上がらせさせた新型コロナウイルスによって、2020年7月23日(木)に開幕する予定だった東京五輪は延期されました。 2013年の開催地決定から着々と準備が進められていただけに、開催の延期を残念に思う人は少なくありません。それだけに、2021年の開催に期待は膨らみます。 一方、五輪開催が決まった直後から東京都が復元を予定していた歴史的建造物があります。それが、明治半ばまで浜離宮恩賜庭園内にあった延遼館(えんりょうかん)と呼ばれる接遇施設です。 延遼館(画像:東京国立博物館 長らく鎖国をしていた江戸幕府は、長崎など一部の地域にしか海外との窓口を設けていませんでした。そのため、海外から賓客が公式的に訪日することはありませんでした。 そうした背景から、江戸幕府は賓客を接待するための施設を公式的に整備する必要がありませんでした。 1854(嘉永7)年に日米和親条約が締結されると、幕府は鎖国を解除。これを皮切りにロシア・オランダ・イギリス・フランスなどの大国が次々と開国を迫ります。諸外国に押し切られる形で、江戸幕府は開国を決断。こうして、海外から多くの人が訪日するようになりました。 江戸幕府が倒れた後、1868(明治元)年に明治新政府が新たに発足します。その翌年、イギリス皇帝・ヴィクトリア女王の第2王子エディンバラ公がアジアを歴訪しているとの情報が届きました。そして、アジア歴訪の途中で、日本にも立ち寄るというのです。 外国賓客来日も 不平士族による襲撃懸念外国賓客来日も 不平士族による襲撃懸念 新政府が発足したばかりの慌ただしい中で、海外から初めて賓客を迎えるというビッグイベントが突然に決まりました。新政府の首脳たちは大国・イギリスからの賓客をどうもてなしていいのかわからず頭を悩ましました。 浜離宮恩賜庭園「延遼館」整備予定箇所(画像:東京都) 新政府が発足したといっても、いまだ各地で不平士族の反乱が起きていました。開国を反対する志士たちが、海外からの賓客を襲撃する問題も解決できていません。 遠路はるばるやってきたイギリスからの賓客に、万が一のことがあったら明治政府のメンツは丸つぶれです。また、イギリスのみならず国際的にも立場を危うくします。 信用を失墜することも避けたいところですが、最悪のケースとしてイギリスと一戦交える事態にまで発展することも考えられます。 政府首脳は悩みました。国際親善のためにもエディンバラ公には訪日してほしい。しかし、絶対に身辺の安全は確保したい。 明治新政府の首脳たちが、もっとも危険と考えていたのが宿泊所でした。宿泊所には万全のセキュリティーが求められるからです。 白羽の矢がたった浜御殿 エディンバラ公だけが訪日するなら、これまで使っていた旧大名屋敷を暫定的に宿泊所として転用する応急措置でよかったかもしれません。 しかし、開国した日本には諸外国から賓客が頻繁に来日することになることが予想されました。エディンバラ公の訪日を機に、今後は海外から続々と賓客が訪れてくることでしょう。 それらを踏まえて、今からホスピタリティ面でも、そしてセキュリティー面でも質の高い宿泊所を整備しておく必要があると考えたのです。 こうして、明治新政府が白羽の矢を立てたのが江戸時代まで将軍家の庭園として使われていた浜御殿(現・浜離宮恩賜庭園)でした。 明治初期の簡易地図。延遼館の文字が見える(画像:国土地理院) 浜御殿は3代将軍・徳川家光の三男・綱重の屋敷地・庭園として整備され、その後は歴代の将軍が使用してきました。幕末には、勝海舟によって幕府の海軍が石造洋館へと建て替えています。 「幻のおもてなし施設」の誕生「幻のおもてなし施設」の誕生 明治新政府の発足とともに、浜御殿は徳川家の手を離れました。しかし明治新政府は浜御殿の整備にまで手が回らず、そのまま放置されていました。 エディンバラ公の訪日を機に、浜御殿を改修して再整備しようという機運が高まります。 東京都公文書館編「延遼館の時代 明治ニッポンおもてなし事始め」(画像:東京都公文書館) 浜御殿に白羽の矢が立てられた理由は都心部からアクセス至便であること、土地を買収する必要がなかったことなど、さまざまな事情がありました。海に面した立地から襲撃が難しいというセキュリティーが考慮されたこともうかがえます。 こうして、明治新政府は浜御殿を改修する形で新たな国際儀礼場に整備することを決めました。浜御殿を改修することで誕生したのが、「幻のおもてなし施設」と呼ばれる延遼館だったのです。 寄棟造と入母屋造で構成 海外の賓客をもてなす施設として整備されることになった延遼館ですが、当時の日本人には外交儀礼に詳しい人物が少なく、そうした施設はどういった機能を有し、どういった意匠をするべきかを知っている人は限られていました。 そのため、延遼館の整備にあたってはお雇い外国人の力を借りるほかありませんでした。明治新政府は、雇い外国人のジョサイア・コンドルに延遼館の整備を命じています。 明治新政府が初めて整備した迎賓館であるにも関わらず、延遼館の図面や写真、文献などは残っているものが少ないというのが実態です。 「延遼館」の遺構調査全体写真(画像:東京都) 現在、延遼館がどのような施設だったのかといった調査・研修が進められていますが、どのような装飾を施され、どのような調度品が置かれていたのかは判然としていません。 それでも、数少ない資料から寄棟造(よせむねづくり)と入母屋造(いりもやづくり)の2棟で構成された平屋の建物だったことが判明しています。そうした数少ない情報を元にして、東京都は2020東京五輪までに延遼館を復元する予定にしていました。 要人が数々訪問も 1890年前後に取り壊し要人が数々訪問も 1890年前後に取り壊し 延遼館にはエディンバラ公が滞在しましたが、その後も1872(明治5)年にロシアのアレクセイ皇子が、1879年にはアメリカのグラント前大統領が、1881年にはハワイ国王・カラカウアが次々と来日し、延遼館に滞在しています。 延遼館は賓客を迎えるたびにドーム型の屋根のあるベランダが新たに追加されたり、シャンデリアが取り付けられたりするなど、増築・改修を繰り返しました。 現在の浜離宮恩賜庭園(画像:写真AC) 延遼館は海外からの賓客用施設だけではなく、1889年までは観桜会も開催されていました。 また、延遼館は一般人の立ち入りが禁じられていましたが、1872年に新橋~横浜間で国内初の鉄道が開業した際には延遼館が式典会場になりました。この際は特別に延遼館が一般開放されています。 延遼館の庭では大道芸人が芸を披露したり、庭で食事をしたりしています。お祝いに駆けつけた多く市民は、延遼館の豪華な装飾に目を奪われました。 外交儀礼の場であることから、延遼館は外務省が管轄する建物とされていました。しかし、1884年に管轄は宮内省に移されます。 所管が変わった後も外交儀礼の場として活用されましたが、1883年に新たな外交儀礼の場として鹿鳴館(ろくめいかん)が完成していたこともあり、延遼館はあまり使われなくなっていました。 記録が少ないため、延遼館がいつ取り壊されたのかは判然としません。残った資料から、1890年前後と推定されています。 しかし、延遼館が東京市民に与えたインパクトは絶大だったようで、明治30年頃に発行された地図には取り壊されて存在しないはずの延遼館が描かれたままになっているものもあるのです。 延遼館の復元は今後どうなるのか 長らく延遼館の存在は謎とされてきました。それは資料がもとから少なかったことに加えて、散逸していたことが原因です。そのため、現在も延遼館には未解明の部分が多く、それがた「幻の~」と表現される理由にもなっています。 東京延遼館御庭之図(画像:江戸東京博物館) 2020東京五輪では、多くの外国人観光客が訪日することが予想されていました。またそれを理由に、延遼館を復元する計画が持ち上がりましたが、2016年に舛添要一都知事が辞任すると復元も棚上げに。工事は止まったままとなっています。 「幻の~」と形容される延遼館の復元は、日の目を見ることなく本当に幻のまま終わってしまうのでしょうか。今後の動向に注目が集まります。

- 未分類