都心部屈指の渓谷美

JR中央線と総武線の車窓から見下ろす神田川。中でも御茶ノ水駅周辺にひろがる深い谷と水辺の風景は、都心部屈指の渓谷美として親しまれています。

駅改良工事前の御茶ノ水駅と聖橋。2011年撮影(画像:広岡祐)

駅改良工事前の御茶ノ水駅と聖橋。2011年撮影(画像:広岡祐)

江戸城の外堀でもある神田川は、もとは本郷台地から南下して江戸城方向へと向かう流れをもつ川でした。江戸初期に水害の防止と防衛上の見地から流路を東に変更することになり、本郷と駿河台を間に隅田川へ流れ出るルートを掘削したのでした。

ブルドーザーなどなかった江戸時代、この土木作業は人力で行われたわけで、大変な工事だったことが想像できます。

2代将軍徳川秀忠が、この地にあった寺の湧き水で茶をたてたのが地名の由来とか。現在、御茶ノ水では駅の改良工事と東西ふたつの橋の補修工事が進んでいます。近隣に大学病院など、数多くの医療施設のある場所柄、駅のバリアフリー化は念願の大事業でした。変化する駅前風景を眺めながら、この街の歴史をふりかえってみましょう。

駿河台の地名由来は駿河国

御茶ノ水駅の南側は神田駿河台。江戸時代初期は神田山とよばれた場所で、すぐ東側まで遠浅の海が迫っていました。幕府はこの山を切り崩し、その土で海を埋め立てて町人の居住する市街地をつくっていきます。

残された高台は、旗本御家人の屋敷が並ぶ武家地となりました。駿河台の地名は、駿河国(静岡県)出身である徳川家康の家臣たちがこの地に屋敷を構えたことにちなみます。

さまざまなデザインを持つ近代的な橋の数々

明治時代に入ると、町並みに変化があらわれました。

町人の街が商業地として発展したのに対して、武家地だった駿河台周辺には学校が多く建設されていきます。維新後に広大な土地が安く手に入ったという理由もありますが、武家地と町人地が隣接して人口が密集していたこの地には、さまざまな学塾や剣術道場が多く存在しており、学びの町としての伝統もあったのでした。

1923(大正12)年9月、関東大震災により東京中心部に大きな被害が発生します。政府は帝都復興院を設置、江戸の面影が残っていた東京を近代都市に改造する復興計画を立てました。それは道路の拡張や市街地の不燃化、学校や公園の整備、築港計画など、多岐におよぶものでした。

東京の街を流れる大小の川にかかる橋のかけ替えも重要な課題で、隅田川には近代的な橋梁(きょうりょう)が次々と完成します。震災復興橋梁とよばれたこれらの橋は最新の技術を導入し、デザインにさまざまな工夫がこらされているのが特徴。その多くは21世紀の今も健在です。

お茶の水のランドマーク、聖(ひじり)橋もそのひとつ。湯島聖堂とニコライ聖堂を結ぶ橋として名づけられた、1927(昭和2)年完成のコンクリート橋です。大小の美しいアーチの連続と、コンクリートの質感を生かした装飾のない無機質なデザインが印象的。

聖橋とニコライ堂。1891(明治24)年完工のニコライ堂も、震災で被害を受け修復された(画像:広岡祐)

聖橋とニコライ堂。1891(明治24)年完工のニコライ堂も、震災で被害を受け修復された(画像:広岡祐)

この聖橋、平成初期に修復工事が行われたのですが、その際に表面に石造の橋のような目地が入れられて議論を呼びました。オリジナルとは意味合いの異なるデザインになったのですね。今回の修復で、完成当初のなめらかな外観が復活したのが大きな見どころです。

戦前建築の多くは、関東大震災後に建設

外堀通りからは、聖橋の向こうに重要文化財・ニコライ堂(千代田区神田駿河台)が見えるポイントがあります。美しく復活した聖橋も隅田川の永代橋や清洲橋などに続いて、震災復興橋梁の代表として重要文化財となる日が来るかもしれません。

橋のまわりや神田川沿いに残る、古い手すりの柱にもぜひ注目してください。とんがり頭のデザインは震災復興事業の橋や公園に共通しているもので、浅草の隅田公園や言問橋の周辺などでも見ることができます。

聖橋のたもとに残る古い手すり(画像:広岡祐)

聖橋のたもとに残る古い手すり(画像:広岡祐)

震災復興事業の終了とともに、東京市は15区から35区に拡大、「大東京」と称されるようになりました。美しい装飾の残るオフィスビルや公共建築、そして正面を銅板や装飾で飾った看板建築の商店など、現在われわれが懐かしさを感じる都内の戦前建築の多くは、関東大震災後の大東京成立前後に建設されたものです。

学生街となった神田・お茶の水には、この時期に建てられた明治大学や日本大学、文化学院といった学校建築が近年まで残っていました。

直線を基調としたデザインの駅舎

JR御茶ノ水駅は1932(昭和7)年、東京が35区になった年に完成したのでした。神田川南側の狭い崖に位置するこの駅は、大震災後に急増した通勤客、乗り換え客をさばく都会の駅として発展してきました。

お茶の水橋口の旧階段。古びていたが優雅なデザインだった(画像:広岡祐)

お茶の水橋口の旧階段。古びていたが優雅なデザインだった(画像:広岡祐)

豪華な建物や待合室、食堂などの設備はありませんが、直線を基調としたデザインの駅舎はシンプルな美しさをもっています。エスカレーターの運転開始とともに閉鎖されてしまいましたが、お茶の水橋口の階段の天井は教会建築などで見られる「ヴォールト」よばれる美しい造形をもっていました。

1954年建設の丸の内線御茶ノ水駅

駅の改修にあたり、神田川に桟橋を設け、対岸の外堀通りから重機やクレーンを導入して工事が進んでいます。2019年、ついにエスカレーターが設置され、2023年中には新しい聖橋口が完成する予定となっています。

御茶ノ水駅の周辺は、装飾をおさえた機能的なモダニズムのデザインで統一されている印象があります。神田川対岸に位置する、地下鉄丸の内線「御茶ノ水駅」の出入り口もそのひとつで、こちらは戦後の1954(昭和29)年に建設されたものです。

地下鉄丸ノ内線出入り口(画像:広岡祐)

地下鉄丸ノ内線出入り口(画像:広岡祐)

曲面のファサードに大窓を配したインターナショナルスタイルの建築で、川面に向かう斜面を利用して多くの窓を設けた開放的、立体的な構造は、ロープウエーかケーブルカーの駅を思わせます。地下鉄の駅というイメージをやぶる軽快なデザインです。

1月には路面電車の線路と石畳が露出

最後に、駅の西側にかかるお茶の水橋を紹介しましょう。現在の橋は1931(昭和6)年に完成した2代目。桁と橋脚を一体化したラーメン橋とよばれる構造です。

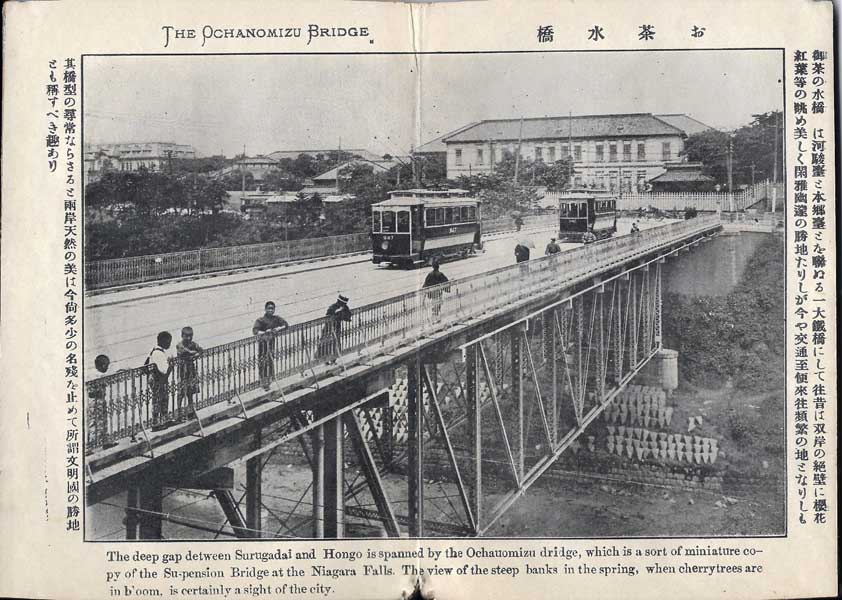

1891(明治24)年に完成した初代お茶の水橋。橋上をゆく路面電車が見える。対岸の洋館は女子高等師範学校で、のちのお茶の水女子大学(画像:広岡祐)

1891(明治24)年に完成した初代お茶の水橋。橋上をゆく路面電車が見える。対岸の洋館は女子高等師範学校で、のちのお茶の水女子大学(画像:広岡祐)

2020年1月、駅の工事と同時に進んでいたお茶の水橋補修工事で、アスファルトの下から戦前の路面電車の線路と石畳があらわれて話題になりました。

今回出土した遺構は太平洋戦争中の1944(昭和19)年に廃止となった路線で、都電の前身である東京電気鉄道によって敷設されたものだとか。ネット上でも話題になり、多くの歴史ファン、鉄道ファンが現地を訪れています。工事は続きますが、一部でも移設や保存できるといいですね。

江戸東京の歴史がつまったお茶の水かいわい。新しい駅が完成しても、この街の魅力はいつまでも続くことでしょう。