思わず二度見? 新宿区の北東部に「昔ながらの町名」が残っている理由

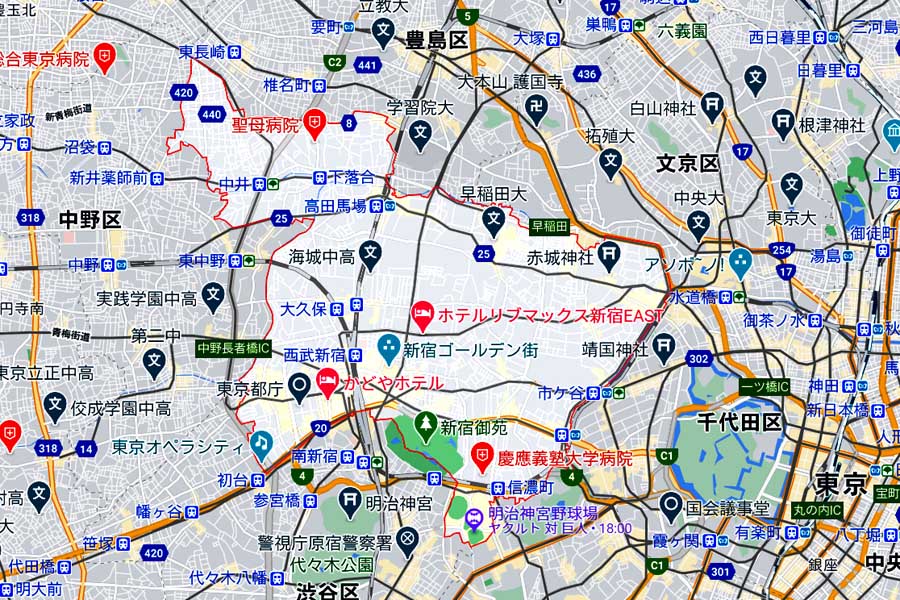

残る町名、滅ぶ町名 新宿区の東側はかつての牛込区(1878~1947年)のエリアを中心として、昔ながらの町名が今も残っています。余丁町(よちょうまち)、市谷八幡町、市ヶ谷加賀町、北山伏町、白銀町(しろがねちょう)、筑土八幡町(つくどはちまんちょう)など、実にバリエーションに富んでいます。 現在の新宿区(画像:(C)Google) もちろん多くの地域では昔ながらの町名は消滅しており、同じ新宿区でも西側は角筈(つのはず)や十二社(じゅうにそう)、柏木といった町名はもうありません。 そんな地名ですが、いったいどういう理由で存続されたり変えられたりしているのでしょうか。 都市開発で進む区画整理 全国で旧町名の変更が実施されたのは、1962(昭和37)年に定められた「住居表示に関する法律」にさかのぼります。 明治時代以降、日本では住所を「字名」と「地番」で表示していました。ところが、開発が進んだ都市部では次第に問題をきたすようになります。 都市開発で区画整理が進むと、従来の字名ではどうしても境界が不明瞭になってしまい、また同じ地番の上にいくつもの家が建てられる事態が発生したのです。 今では情緒があると思われがちですが、当時はこのような前近代的な状況を東京オリンピック(1964年)で来日する外国人に見られたら恥ずかしい――という意見もありました。 こうして東京オリンピックを挟んで、都内では住居表示の実施が進みます。 これは住所を合理化する作業であるため、採用されたのは「わかりやすい」「単純」な地名で、それらに「○丁目」と番号を振っていきました。 新宿区では西から住居表示が進み、それまで「角筈1丁目」だった新宿駅周辺は新宿3丁目に。さらに東へ2丁目、1丁目と、割り振りは機械的に進められていきます。 1967(昭和42)年発行の地図。「角筈1丁目」の記載がある(画像:時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕) 少々余談ですが、住居表示実施前の地図を見ると角筈1丁目の中には角筈2丁目の飛び地があったり、「三光町」(現・歌舞伎町1丁目)には角筈1丁目の飛び地があったりと、確かに合理化したほうはよさそうな、ややこしさがあります。 住民「地域がバラバラにされてしまう」住民「地域がバラバラにされてしまう」 合理化優先で進められた住居表示ですが、次第に都内各地の住民が疑問を覚え始めます。具体的な時期は新宿区の場合、1965(昭和40)年に現在の「中落合」の住居表示が実施されたあたりから。 それまでの「下落合」という地名だった地域をまとめて、中落合1~4丁目としたのです。前述のように地名の合理化は住所をわかりやすくすることが目的のため、地名の歴史的経緯などは完全に無視です。 結果、中落合はかなり妙なまとめかたで住居表示が実施されました。 例えば中落合1丁目は、それまでの下落合3丁目と4丁目の一部、それに上落合1丁目を統合したものです。これまで「上」だったのに「下」と統合して「中」になったわけです。さらに下落合4丁目は中落合3丁目と4丁目になり、完全に分断されてしまいました。 これまでの地域がバラバラにされて、余計にわかりにくくなる――。住民からは反対意見が上がり全体の9割近くを占めたようですが、結局、住居表示は実施されてしまいます。 1965年に始まった住居表示は、次第に東へと進んでいきます。新宿区では当初、「新宿」「早稲田」といったよく知られた地名に「上下」「東西」などの方角を割り振る方針でした。 1931(昭和6)年発行の地図。「牛込区」の記載がある(画像:時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕) これを見て、住居表示を実施する予定だった地域では危機感が強まります。次々と反対運動が立ち上がり、署名活動などが熱心に取り組まれるようになりました。 結果、1970年代後半になると方針は一転。住居表示の実施は停止し、旧住所を生かしたまま合理化する方向へと変わっていきます。 余丁町では1986年に住居表示が実施されますが、旧町名は維持。市谷台町(いちがやだいまち)は2002(平成14)年になって住居表示が実施されています。 各地で起きた反対運動各地で起きた反対運動 この方針の転換は、新宿区だけで起きたものではありません。 東京の各地では地名の合理化に反発する運動があちこちで起きていました。中央区の佃では地名を「三角」か「住江」に変更し、住居表示を実施する方針で決まりますが、これに住民たちは怒り、反対運動が活発になります。 それも単に署名を集めたりするだけではなく、毎日のように区役所に押しかけて担当者を「説得」するわけです。千代田区の神田三崎町でも同様の運動が起きていましたが、こちらも区長の自宅に押しかけて「説得」です。 千代田区神田三崎町(画像:(C)Google) 令和と比べて、昭和の人たちはとにかく行動的でした。「説得」というと一見冷静な話し合いを想像しますが、当時は大勢で相手を取り囲んで怒ったり、机をたたいたり蹴ったりするのも「説得」の範囲でした。 こんなことをしたら余計にもめると思うのですが、なぜか昭和の人たちは力で押し切ろうという意志がとても強かったのです。 また市議会や区議会などで議題をめぐって対立していると、双方を支持する住民や団体が集まり議場の外で旗を掲げて泊まり込むといった、戦国時代のような風景になることもザラでした。 そのような時代ですから、「アイデンティティーの根幹」である自分の住んでいる土地の地名変更が困難だったことは容易に想像ができます。 届いた住民たちの思い 結局、1985(昭和60)年には国が住居表示に関する法律の一部を改正し、 「市町村は、由緒ある町または字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない」 と定めて、強引な合理化はその幕を閉じました。 牛込区に属していた神楽坂(画像:写真AC) 現在でも旧牛込区の一部は住居表示が未実施です。しかし郵便局員や宅配便業者も心得ているようで特に迷ったりはしません。ただ、新規の店にデリバリーを頼むと確実に「どこですか?」と電話がかかってきます。

- 未分類