ランニングダイエットで息切れ全開 でも「東京のオアシス」でしっかり癒やされた漫画「緑が多くて涼しい~」

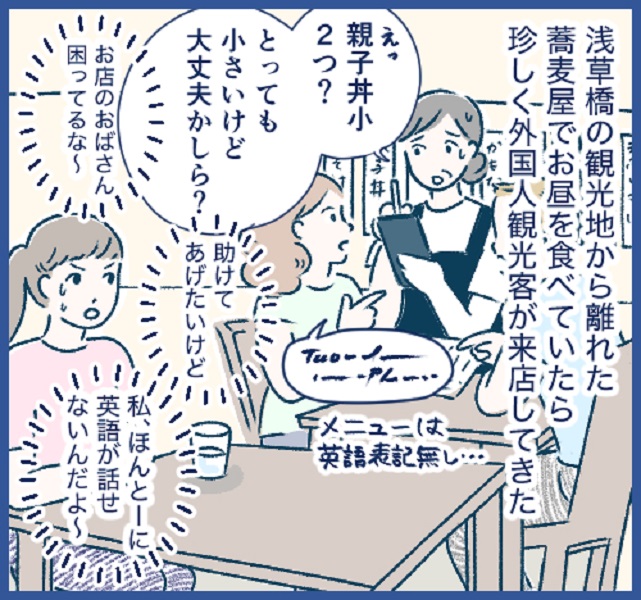

いざ「東京のオアシス」へ 世良田波波さん(ペンネーム)は多摩地域に住む漫画家で、兵庫県明石市出身。10代で上京し、以来漫画を書き続けています。そんな世良田さんが描くアーバンライフ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「深大寺の魅力」です。 世良田さんの体験を描いた漫画のカット(世良田さん制作)――世良田さん、今回の作品を作った背景を教えてください。 深大寺が好きだからです。 ――まだ暑さが残りますね。その中でのランニング、なかなか厳しかったのでは。 私のランニングは、もはやウオーキング……半分以上歩いています。 ――深大寺にはよく行かれるのですか。 数えたところ、7回行ってました。 ――深大寺といえば、そばが有名ですね。好きなメニューやおすすめのお店はありますか。 まだ4軒くらいしか行っていませんが、今回の漫画で店構えを描いた「多聞(たもん)」は量が多くてうれしいです。「一休庵」というお店さんは二階席の雰囲気も含めて好きですね。 ――深大寺のほかに、「東京のオアシス」を感じる場所はありますか。 水つながりで言えば、青梅辺りの緑色をした多摩川と玉川上水沿いの遊歩道などです。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 いつも読んでいただいてる人、初めて読んでいただいた人、ありがとうございます。

- 未分類