ブームは1980年代前半から

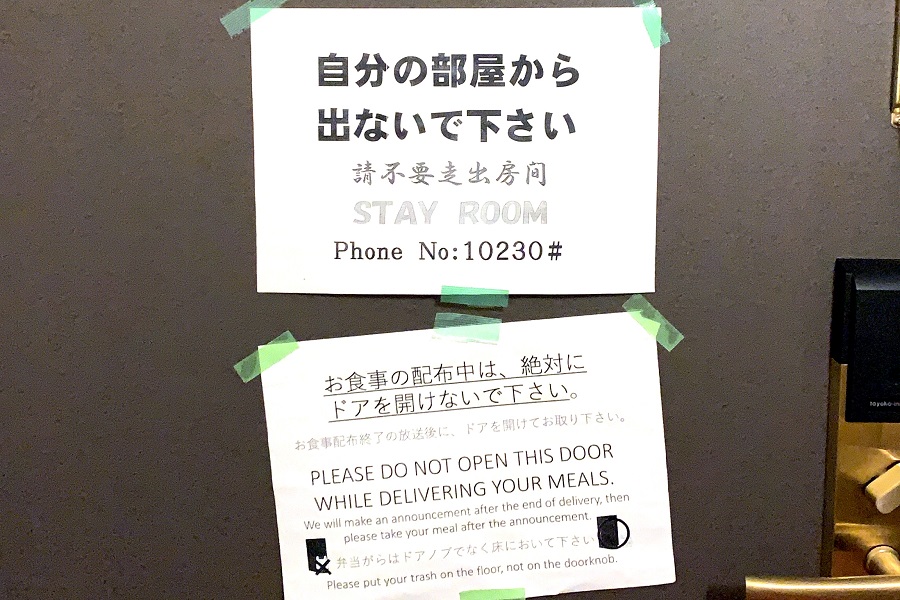

コロナ禍の東京は自宅でお酒を飲む時間が増えました。話題になったのはストロング系チューハイ。支持されたのはアルコール度数が高く、価格が安く、短時間で酔えることでした。

ストロング系チューハイはウオッカやジンといった「スピリッツ」をベースに割っていますが、昔からのチューハイやサワーは焼酎がベースです。そんなチューハイやサワーが爆発的なブームになったのは、1980年代前半でした。

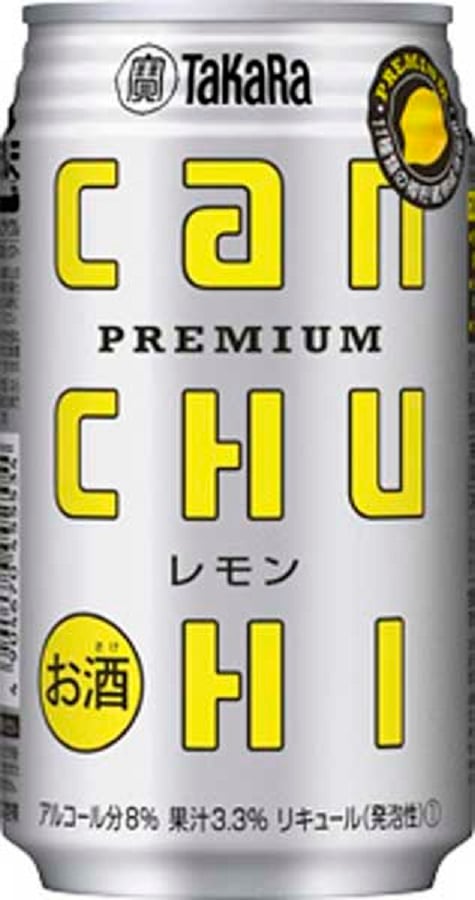

チューハイ(画像:写真AC)

チューハイ(画像:写真AC)

このブーム以前、焼酎はおじさんたちが集う居酒屋などで飲まれていたため、ビールや洋酒に比べて、おしゃれなイメージが感じがあまりありませんでした。

そんな焼酎の消費量が明確に伸び始めたのは1984(昭和59)年頃から。この頃になると、レモンサワーを始め、炭酸水・緑茶などで割ったチューハイやサワーが、若者はもちろんのこと、女子大生の間で人気になっていることが週刊誌などで言及されています。

焼酎の消費が伸びたのは何よりもその安さでした。酒税の税率が1984年5月に変更され、このときにビールの税率が48.8%とされた一方、焼酎は

・甲類25度:14.4%

・乙類25度:8.7%

と圧倒的に安く、これが値段に反映されていたのです。

結果、値上げを余儀なくされたビールの売り上げが同月に45.4%、6月に16.6%も減少したのに対して、甲類焼酎は前年度比で65.2%増、6月には48.8%増と猛烈な伸びを記録しています。(『朝日新聞』1984年8月7日付朝刊)

それでも夏になればビールの消費は伸びると期待されましたが、1984年6~8月の売り上げは前年度比11%減と大幅なダウンを記録しました。

このようになった理由は消費の仕方にもありました。当時、家庭で飲むビールは缶より瓶が主体です。1984年5月以降、ビール各社は税率アップを反映し、大瓶1本の値段を25円値上げした310円としていました。

当時は、現在のように冷えたものがコンビニエンスストアでいつでも買えるわけではなかったので、20本入りのケース単位が一般的でした。そのため、5月の税率アップまでは5700円で買えていたのが6400円になり、買い控えを誘発したのです。こうして見ると安い焼酎にシフトしたのは、自明の理ともいえます。

薄れた「夏場はビール」の感覚

ブームは一時で終わらないと見た焼酎メーカーは、缶入りチューハイを投入します(当時の新聞では表記が定まっていなかったのか「缶入りしょうちゅう」との表記も多く見られます)。

現在も定番の宝酒造(京都市)の「タカラcanチューハイ」は1984年の発売です。『朝日新聞』1984年9月13日付朝刊では、ビール業界に取材し

「若い人や女性を中心に、缶入りしょうちゅう党が増えている。夏場はビールで、という感覚が薄れてきたのではないか」

との声を取り上げています。

1984年発売の日本初の缶入りチューハイ「タカラcanチューハイ」(画像:宝酒造)

1984年発売の日本初の缶入りチューハイ「タカラcanチューハイ」(画像:宝酒造)

ビール以上にチューハイやサワーによる打撃を受けていたのが、ウイスキーでした。

前述のように1984年6月~8月にビールは11%の落ち込みになっていましたが、ウイスキーはそれをさらに上回る26%減となっていました。なかでも国内ウイスキー市場の7割を占めていたサントリー(大阪市)の動向は注目されていました。

当時のサントリーは大学生の就職希望企業ランキングで常に上位で、宣伝の巧みさや文化活動、そしてなにより名物社長で知られた佐治敬三さんでよく知られていました。その佐治さんが

「私は洋酒の反転攻勢の鬼になる。全社一丸、燃えたぎる炎となれ」

と、全社員にげきを飛ばしていたことが話題に。そしてサントリーは全国販売を行っていなかった甲類の「雪」を首都圏で売り出すなど機敏な動きを見せ、企業能力を称賛されました。

おじさんの飲み物からカッコいい飲み物へ

チューハイやサワーの躍進について、1984年前後の新聞・雑誌記事でたびたび言及されているのが「チューハイはカッコいい」という表現です。

日本で個性を重視する風潮が広まったのは1980年頃からで、この頃から、服と音楽などの趣味は相関関係があるという認識をベースに「○○な人は~」と語る文化が芽生えてきます。

1980年代の日本のイメージ(画像:写真AC)

1980年代の日本のイメージ(画像:写真AC)

こうした流れは、1980年代中盤以降に一世を風靡(ふうび)した「新人類」などの個人をカテゴライズするブームへとつながっていき、他人との違いを表現しようとする空気が醸成されていきました。

そうしたなか、チューハイやサワーは格好の飲み物でした。ビールや日本酒と違って割って飲むため、他人と違う飲み方ができ、自分の好みに合わせて薄くも濃くもできます。当時は若い女性の間にも、お酒を飲む文化は既に広まっていましたが、女性が好む甘いお酒と比べて、女性向けに口当たりをよくすることもできたのです。

居酒屋チェーンの貢献もあった

1980年代前半の時点で酒造業は既に成熟産業であり、需要はこれ以上は伸びないと考えられていました。

そこに、新たな市場として若い女性が登場したのです。当時、ビール業界各社は容器を変える、アルコール度数の低いビールを発売するなどの戦略を立てていましたが、もっとも女性の心をつかんだのはチューハイやサワーだったのです。

その発端であるチューハイの生みの親とされているのが、居酒屋チェーン・村さ来の創業者である清宮勝一さんです。

「村さ来」のウェブサイト(画像:ジー・テイスト)

「村さ来」のウェブサイト(画像:ジー・テイスト)

清宮さんが世田谷区に1号店を出したのは1973(昭和48)年10月のこと。それまで、おじさんがうさ晴らしにお酒を飲みに行くイメージの強かった居酒屋を、若者が仲間とワイワイ楽しく過ごす場へと転換させました。

そこで出されていたのが最初のチューハイでした。原型は焼酎に炭酸を入れただけの「ショウチュウハイボール」。しかし清宮さんは「味はおいしいものの、イメージが暗い」と考え、氷を入れて各種のシロップなどを足すことで、チューハイを目玉商品としてヒットさせました。これによって村さ来の店舗は急増、1980年代前半には後続の天狗・庄やとともに居酒屋の一大ブームを巻き起こしています。

そうしたチェーン居酒屋は、従来の居酒屋とは違い、いずれも若者たちがワイワイと騒ぎながらチューハイやサワーを飲む場所となりました。

価格が安いだけでなく、個性を表現でき、仲間と楽しめるチェーン居酒屋も整備された――これがチューハイやサワーの需要を伸ばし、焼酎をメジャーな存在へと変えたのでした。