大学誘致で大幅イメージアップ? 葛飾区・金町は「ゆりかごから墓場まで」暮らせそうな街だった

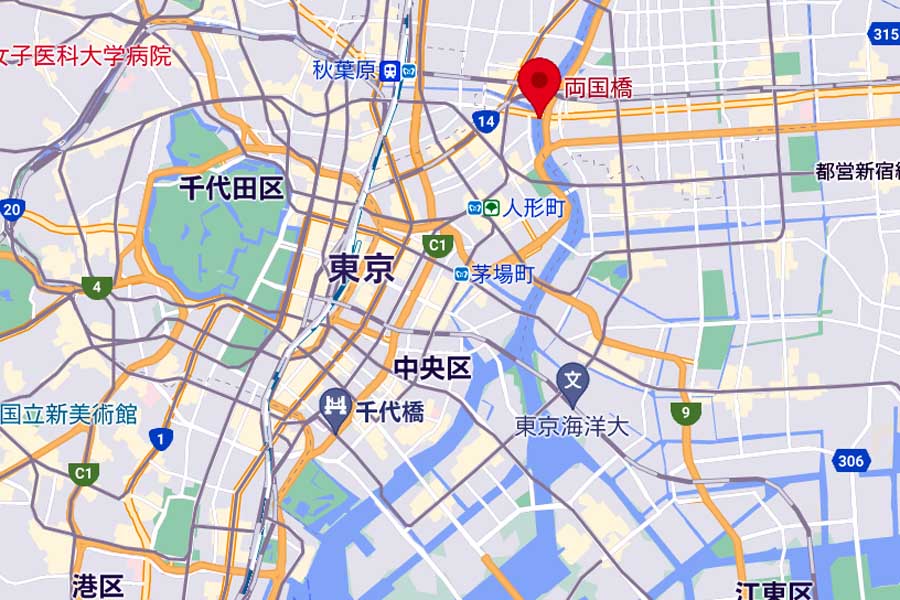

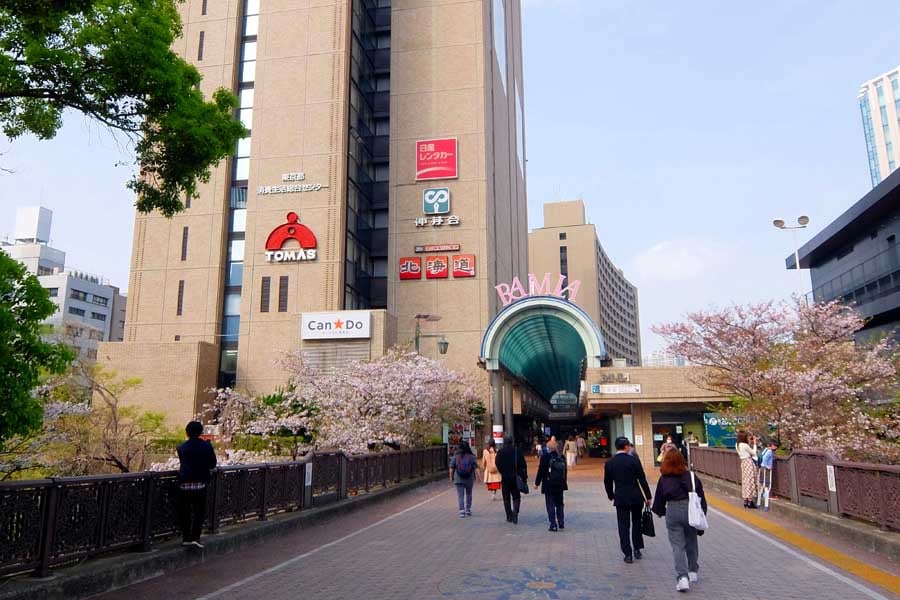

柴又の隣 金町は葛飾区北部にあり、JR常磐線と京成金町線(以下、金町線)の2路線が走る町です。次の駅はもう千葉という立地。金町線の隣の駅は柴又ということもあり、独特の雰囲気があります。 金町駅北口の様子(画像:昼間たかし) また金町は、秋本治さんのマンガ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』によってよく知られています。作品の舞台が葛飾区ということもあり、金町という地名が何度も登場しているからです。 しかし、その知名度の割にどのようなところか行ったこともないし、まったく知らないという人も多いです。金町線の隣駅である柴又が、映画『男はつらいよ』のおかげで観光地となっているのとは大違いです。金町には、東京東部の大切な水道施設・金町浄水場もあったりするのですが……。 古ぼけたり、うらぶれた感じがない街 かつての金町は中小の工場が建ち並ぶ、極めて地味な地域でした。 地図左側(駅南口)にそびえ立つ高層マンションと、右側(北口)にたたずむ金町駅前団地(画像:(C)Google) ところが近年、金町は大きく変貌しています。とりわけ変化が激しいのが、JR駅の南側です、いわば京成金町駅との乗り換えの側。なんということでしょう。駅前には、空を突くようなタワーマンションができているではありませんか。さらに周囲にも新たなマンションの建設が進行中。古ぼけた下町かと思っていたら、「郊外の発展しかけている町」へと変化を遂げているのです。 一方の駅北口は、本来の金町の雰囲気があります。駅前には、高度成長期に建設された巨大な金町駅前団地。そう聞くと世代が変わり、団地が限界集落になっているのではないかと考えるのですが、そのようなことはありません。この団地、高度成長期の古い建物にもかかわらず、とてつもない現役感があり、町全体に広まっています。 商店街には古い店も多いというのに、古ぼけたりうらぶれた感じがない。それが、金町の特徴なのです。 東理大キャンパス開設で、文教地区に変貌東理大キャンパス開設で、文教地区に変貌 多くの地域では再開発でタワーマンションを建設すると、キラキラしたマンションの周囲はうらぶれた町……というどうしようもない結果になっています。ところが、金町ではそのようなことがまったくありません。 東京理科大学葛飾キャンパスの外観(画像:昼間たかし) その理由は、2013年に東京理科大学が新たなキャンパス(葛飾区新宿)を金町に建設したことに始まります。駅から徒歩8分あまりのこのキャンパスの場所には、2003(平成15)年まで三菱製紙の工場がありました。隣には巨大な東京ガス化学の工場があり、常磐線から貨物線のレールが敷かれている灰色な工場地帯でした。 東京理科大学はそれらの工場が移転した土地を入手して建設されました。これにより、金町の昼間の若者人口は4000人も増加したといわれています。商店街も「理科大商店街」に改名。理系で男性が多いためか、数年の間に商店街にはガッツリ系のラーメン屋が増えているような雰囲気も。でも、変わったのは商店街だけではありません。 この東京理科大学の移転にあたっては、周囲の広大な土地も含めた再開発が行われました。このキャンパスの特徴は建物の周囲に塀がないこと。それによって隣接する「葛飾にいじゅくみらい公園」と一体化しています。 さらに、理系で男子が多い大学とは思えない、上智大学とか青山学院大学みたいなオシャレな建物。中にあるカフェなどの施設は地域住民も大歓迎……こういった施策によって住民と大学との距離は極めて近くなりました。 ここに、金町は町工場に埋もれた下町から、再開発で発展している文教地区へと変貌を果たしたのです。 不動産広告には「二路線利用可」の文字も不動産広告には「二路線利用可」の文字も この流れに上手く乗ったのが不動産デベロッパー。キャンパス周辺にもいくつものマンションが建設されています。広大な大学キャンパスと公園は現在が完成形ですから、これから建物が増えてゴミゴミすることはありません。マンションは増えるかも知れませんが、子育てによさそうな空が広くて公園がある環境は長く維持されそうです。 金町理科大商店会の様子(画像:昼間たかし) そう、23区とは思えない空の広さ――。そこに、グッと引かれて移住する人が増えているのです。金町はこうして、古ぼけた町にならずに新陳代謝することができたのです。 若者向けの店は多いですが、現在でも老人の数は多いのでマッサージ店など老人向け店舗もけっこう充実しています。文字通り「ゆりかごから墓場まで」暮らせる、都内でも希有な地域なのじゃないかと期待しています。 ただ、不動産の広告を見て気になるのは「二路線利用可」となっていること。常磐線は普段の通勤通学に利用できそうですが、金町線の価値は果たして?

- 未分類