都会であるほど、高まる「時短への欲求」

女性向け人材サービス「しゅふJOB」を展開するビースタイル(新宿区新宿)が、同サービス登録の働く主婦528人(東京都在住:34%、20~30代:17%)を対象に行ったインターネット調査で、その多くが自分の時間を思うように持てていないことが分かりました。

働く主婦は「自己犠牲」に悩まされている(画像:写真AC)

働く主婦は「自己犠牲」に悩まされている(画像:写真AC)

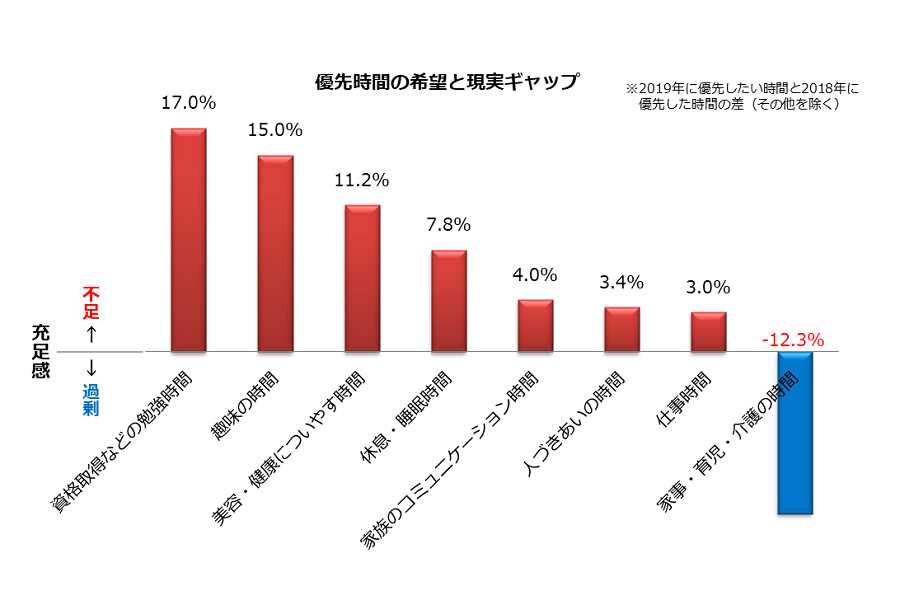

次のグラフは、回答者が資格取得や趣味など、「2019年に優先したい時間」と実際に「2018年に優先した時間」の差を「現実ギャップ」として算出したものです。それによると、最も差が大きかったのは「資格取得などの勉強時間」(17.0%)で、次いで「趣味の時間」(15.0%)、「美容・健康についやす時間」(11.2%)、「休息・睡眠時間」(7.8%)が続きました。数値が大きいほど「やりたかったのに、できなかった」ことを示しています。

「2019年に優先したい時間」と「2018年に優先した時間」との希望と「現実ギャップ」を表した表(画像:ビースタイル)

「2019年に優先したい時間」と「2018年に優先した時間」との希望と「現実ギャップ」を表した表(画像:ビースタイル)

その理由について、しゅふJOB総研所長の川上敬太郎さんに話を聞きました。川上さんはかねてより、労働時間を短縮する「時短」よりも、自分の時間を産みだす「時産」の重要性を説いています。

――なぜ時産の概念が広まっていないのでしょうか。

一番の理由は、時産という言葉自体にまだなじみが少ないことです。時短も時産も、(現在)費やしている時間を短くし、新たな時間を産み出す点は同じ。決して時短が悪くて時産が良いというのではありません。背景にある動機や考え方に違いがあるだけなのです。

時短という言葉は「ネガティブな状態」を解消する意味合いで使われるケースが多いですね。東京のような大都会は何事においても便利な反面、アクティブで時間の流れも早いため、ついつい時間に追われながら生活しがちになります。都会であるほど、忙しさというネガティブな状態にフォーカスしてしまい、その状態を解消したいという動機が作られ、時短欲求が高まりやすいという面もあるかもしれません。

その一方で、時産という考え方は自分にとってやりたいことや、楽しいことのための時間を意図して創り出す「時間の産出」を意味します。その動機は基本的にポジティブな状態を得るためで、時間が産み出されるほど、人生がより豊かになっていくというイメージに紐づきます。あえて時間を創り出したいと思うような「人生の楽しみ」が日常の中に増えていけば、自ずと時産の概念も広まっていくでしょう。

タスクを共有し、外部に委託しよう

――グラフがこのような順位になった理由について。

ギャップ差の順位は、「後回しにしがちなこと」の順位と言えます。どうしてもやらなければならないこと、あるいは、どうしてもやりたいことを優先するなかで、ついつい後回しになってしまうことの最たるものが、「資格取得などの勉強時間」ではないでしょうか。

資格取得や勉強に打ち込みたい主婦は多い(画像:写真AC)

資格取得や勉強に打ち込みたい主婦は多い(画像:写真AC)

時産するための行動としては、これらの項目ごとに時間の産出法を考えるのではなく、本当は減らしたいと考えている時間を短縮し、そこで産み出された時間をやりたいことの時間に充てていくということになります。この調査結果を踏まえると、(充足感が過剰になっている)「家事・育児・介護の時間」をできる限り短縮し、そこで産み出された時間をやりたいことの時間に充てるということになります。

家事・育児・介護の時産方法としては、家事代行やベビーシッターなどに外部委託したり、自動食器洗浄機を導入して自動化するなどの方法が考えられますが、特に育児や介護においては家族自身が直接対応しなければならないタスクもあるはずです。

具体的には、

1.家族が直接対応するべきタスクと、家族以外に任せられるタスクを仕分けする

2.家族内で話し合いの場を持ち、全員でタスクをシェアできる協力体制を整える

3.家族タスクのシェアと、外出し可能なタスクの外部委託と自動化を進める

というような流れで進めて行くのではないかと考えます。

心のゆとりを感じられて、初めて「自分の望み」が分かる?

――2019年以降、現実ギャップはどう推移するでしょうか。

残念ながら2019年と大きく変わらないでしょう。仕事環境を含め、日々の生活スタイルや習慣は簡単に変えられないためです。しかし、働き方改革関連法が2019年4月以降、順次施行されるので、労働時間の総数は減少します。

考えられるのは、主に夫側の時間の減少です。そこで産み出された時間を家族の時間に回し、現実ギャップが縮小していくことが期待されています。働く主婦層は仕事を持ちながら家庭を運営しており、自分の時間を犠牲にしています。

言い方を変えると、「自己犠牲」を前提としているため、無意識のうちに自分の願望を後回しにしているのです。「自分はどうしたいのか」「何をやりたいのか」が分からなくなっている主婦層が少なからず存在しています。心にゆとりが感じられる時間が産み出されるようになって初めて、「自分が本当に望んでいたことが何だったかが分かる」という人もいるでしょう。それが現実化した時、優先したい時間の希望順位が大きく入れ替わる可能性もあります。

我慢している自分に気づこう

――まず何から始めればよいのでしょうか。

まずは、「現実ギャップ」の存在に気づくことが大切です。しゅふJOB総研は以前、(調査で)「専業主婦であることに罪悪感を覚えたことがあるか」という声を聞いたことがあります。それまでの調査で、同様の声がいくつも寄せられたことがきっかけでした。専業主婦経験者からの回答は、「少しはある」、または「ある」と答えた人が過半数に及びました。しかし、このような声はなかなかオープンになりません。

協力し合ってこその家族(画像:写真AC)

協力し合ってこその家族(画像:写真AC)

本当は罪悪感など覚える必要がないのに、さまざまな背景から罪悪感を抱えている人は、人知れずこらえ続けています。そこに自己犠牲の存在を感じます。まずは隠されていた胸の内を家族などに知ってもらうこと。そこで初めて周囲が気づき、本人の心も解放され、周囲も寄り添うことができるようになります。

現実ギャップの件も、専業主婦が人知れず抱える罪悪感と同じです。まずはその存在を認識することがスタートです。働く主婦層(日々忙しい専業主婦層も同じかもしれません)は、自分のための時間を我慢し、家族のための時間を優先しています。まずは、自分自身が我慢している可能性に気づき、次いで、家族を始め、周囲の人たちが無意識のうちに家事・育児などを押し付けてきたということに気づくこと。そこから全ては始まります。

※ ※ ※

2019年4月の働き方改革関連法の施行に向けて、働く主婦を支える夫や家族の在り方が今問われています。