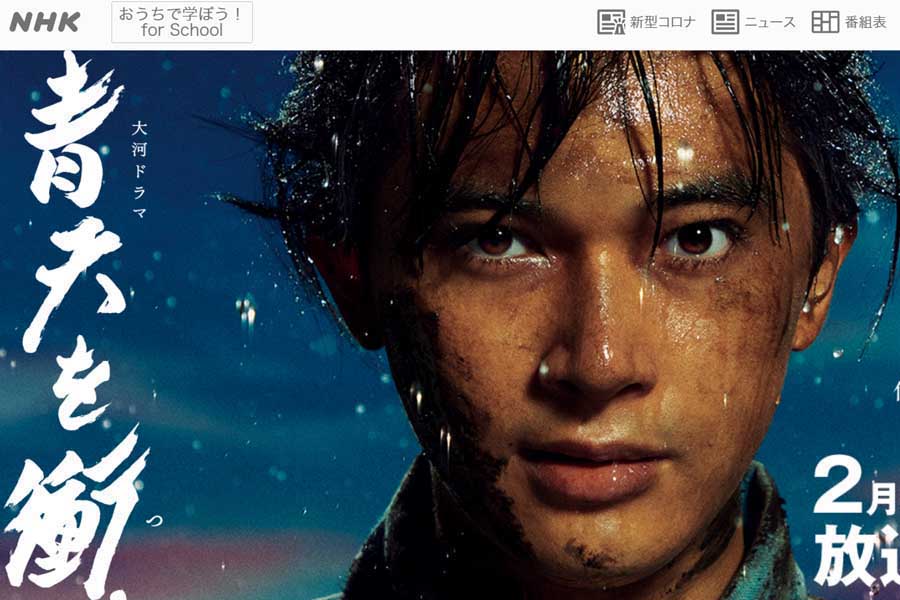

日本近代化の原動力? 渋沢栄一の「アクティブなメモ魔」という人物特性【青天を衝け 序説】

“日本資本主義の父”で、新1万円札の顔としても注目される渋沢栄一が活躍するNHK大河ドラマ「青天を衝け」。そんな同作をより楽しめる豆知識を、フリーランスライターの小川裕夫さんが紹介します。日本で最も技術革新が進んでいた佐賀藩 NHK大河ドラマ「青天を衝け」は、7月11日放送回からフランス・パリへ舞台を移しました。 2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』のウェブサイト(画像:NHK) 渋沢栄一がパリへと派遣されることになったのは、幕府が万国博覧会に出展することになったからです。しかし、パリ万博に出展していたのは幕府だけではありませんでした。作中でも描かれていましたが、パリ万博には幕府とは別に薩摩藩が出展しています。薩摩藩は幕府と肩を並べる大藩のため、フランスから声をかけられたのです。 また作中には描かれていませんでしたが、佐賀藩もパリ万博に出展していました。江戸時代、日本は鎖国政策で外国との関係を断っていました。その例外が長崎でした。長崎はオランダや中国など諸外国との窓口になるわけですが、幕府から長崎警備の任務を命じられていたのが佐賀藩と筑前(福岡)藩でした。 長崎警備は財政的に重い負担でしたが、海外との交流によって新しい技術や学問に触れることが可能でした。佐賀藩は、そうした立場を最大限に活用。諸外国からもたらされる新しい文明・文化をまねていきます。佐賀藩は蒸気機関車の模型を試作し、製鉄・造船にも取り組んでいます。 長崎警備の影響もあり、当時の佐賀藩は日本で最も技術革新が進んでいたのです。また、幕末期の佐賀藩藩主・鍋島直正が科学・技術をはじめ医学・語学など新しい西洋の学問にも関心が高いことが幸いし、佐賀藩の藩士たちも学ぶことに意欲的でした。そうした学問や科学技術に対する姿勢が佐賀藩を躍進させる一因になっていったのです。 渋沢が派遣された1867年のパリ万博は、幕府・薩摩藩・佐賀藩の3藩が並ぶような形で出展することになりました。4月1日から11月3日まで開催された万博の会場はセーヌ川の練兵場で、広さは南北が約490m、東西が386m。競技場のトラックをほうふつとさせる楕円(だえん)形をしていました。 作中にはパリの観光名所として名高い凱旋(がいせん)門が描かれていましたが、パリの名所でもあるエッフェル塔はまだ建設されていません。なおエッフェル塔は、1889年に万博会場の跡地に建てられています。 イベント会期中にパリを満喫した渋沢イベント会期中にパリを満喫した渋沢 万博会場内には128の区画が設置され、そのうち主催国のフランスが2分の1、イギリスが6分の1、プロセイン・ベルギー・オーストリアがそれぞれ16分の1、アメリカ・オランダ・スイスが32分の1といった具合に、出品数によって区画が配分されました。 日本は128分の1を割り当てられますが、アジア枠として清(しん)国やシャム(現・タイ)が同じ区画にまとめられています。単純計算すれば、日本の割り当て分は384分の1ということになりますが、幸いにも清国とシャムの出品数が少なかったことから、日本は広めに展示スペースを確保できたようです。 幕府は日本を代表してパリ万博に臨みました。しかし、フランス政府など諸外国は幕府と薩摩藩・佐賀藩を同列と見なしました。そのため、フランス政府と幕府との信頼関係は崩れ、事前に約束していた600万ドルの借款(しゃっかん、国際間の長期資金の貸借)をほごにされてしまいます。 万博は約半年間にわたるロングラン開催だったこともあり、渋沢は繰り返し会場へと足を運んでいます。初めての海外でも、渋沢は気後れすることはありません。目に映るモノ・コトは新鮮で、何事にも興味を示しました。 現在のパリの街並み(画像:写真AC) そうした人一倍たくましい好奇心は、横浜からフランスへと向かった船中でも発揮されています。船中では、人生初となるパン食とコーヒーを体験。しょっぱいバターにも苦味のあるコーヒーにも嫌な顔をしませんでした。 そんな行動派の渋沢ですから、パリ滞在中は街にも頻繁に繰り出しました。渋沢は街を歩きながらフランスの社会や文化を丹念に見学。日本にはなかった競馬場や動物園といった施設にも足を運び、それらの施設が社会にどんな恩恵を与えているのかを学びました。 フランス語を学び、現地に溶け込んだ渋沢フランス語を学び、現地に溶け込んだ渋沢 渋沢はフランスまでの船中でフランス語を学習するつもりでした。しかし、船酔いが激しく、勉強には手につきません。現地に到着したばかりの渋沢は、フランス語もおぼつかなかったようです。それでも現地に到着後は、フランス語を猛勉強します。そのため、簡単な会話や読み書きはできるようになりました。 渋沢は昭武の世話係として現地滞在用のアパートを探し回っただけではなく、食料品や衣料品など生活用品の買い出しにも行きました。世間体を気にする武士は気軽に買い物へ出掛けることをしませんが、渋沢は違いました。つたないフランス語と身ぶり手ぶりを交えながらも、パリ市民や店員とコミュニケーションを取りました。 こうしたコミュニケーションは、その後の渋沢にとって大きなプラスになったことは言うまでもありません。渋沢がかたくなに異国の文化を拒んでいたら、明治期に日本は政治的にも経済的にも後れを取ることになったでしょう。 メモのイメージ(画像:写真AC) そして、作中では渋沢が盛んにメモを取っていましたが、実際の渋沢も滞在中に多くのメモを書き残しました。それが帰国後に大いに役立っています。 柔軟に物事を捉えるというスタンスが、渋沢を、そして日本のその後を大きく変えたと言っても過言ではありません。

- ライフ

- 茅場町駅

- 飛鳥山駅