「皇居があるため」は間違い

東京の地下鉄は、なぜ蛇のようにクネクネ曲がっているのか――その理由としてよく言われるのが「皇居があるため」です。しかし、これは決して正しい答えではありません。

日本の地下鉄の始まりは、1927(昭和2)年に浅草~上野間で開通した現在の銀座線です。この路線は新橋へと以降延伸し、現在は渋谷まで及んでいます。

銀座線は現在、「東京メトロ」の通称で知られる東京地下鉄(台東区東上野)が運営しています。それ以前の2004(平成16)年までは帝都高速度交通営団という物々しい正式名称と通称「営団線」で知られていました。

当初、新橋までは民間企業の東京地下鉄道によって建設されていました。そして新橋から渋谷までは同じく民間企業の東京高速鉄道によるものでした。そして国策によって、戦時下の1941(昭和16)年、営団となりました。

最初に浅草~上野間で開通した理由は、当時の浅草が一大繁華街であり、さらなる売り上げを目指せるという経営上の理由でした。そこを先行で開通させて得た資金で新橋まで工事を進めたというわけです。

上野駅から先、新橋駅までの路線もより多くの乗客を獲得するためには、日本橋や銀座などの繁華街を通らねばなりません。そうして、自然と曲がりくねった路線になったのです。

背景に江戸からの事情も

さらに戦後になり地下鉄の需要が高まると、次々と新たな路線が計画されていきます。まったくの荒野に新しい街を築くのと異なり、東京は既に出来上がった街です。

東京メトロの路線図。詳細版(画像:東京メトロ)

東京メトロの路線図。詳細版(画像:東京メトロ)

そのため、いざ地下鉄を通そうとすると地下使用権を得るための用地買収の費用も大きく膨らんでしまいます。そこで、地下鉄は費用を抑えるために国道や都道など公共の道路の下に造られていきます。

東京の道路は江戸城が築かれて江戸の街が始まった以来、城を取り囲むように同心円状に整備されています。その下を通りつつ、需要の多い場所に駅を造り、ほかの路線との接続も果たそうとするわけです。

路線は曲がりくねったのは必然的だったのです。対称的に、大阪は道路が直線を基本として整備されているため、地下鉄も直線の多い路線となっています。

半蔵門の工事に時間がかかった理由

こうして整備の進んだ地下鉄ですが、なかには建設に長い時間を要した事例もあります。

例えば半蔵門線です。半蔵門線は銀座線の混雑緩和を目的として1968(昭和43)年、

「二子玉川方面より三軒茶屋、渋谷、神宮前、永田町、九段下、神保町および大手町の各方面を経て蛎殻町に至る路線」

として計画が立ち上がります。

東京メトロ半蔵門線(画像:写真AC)

東京メトロ半蔵門線(画像:写真AC)

「東京11号線」として工事が始まったのが1972年。1978年に渋谷~青山一丁目間が開通。1979年には永田町駅まで延伸します。その後、三越前まで開通したのは1989(平成元)年1月のことでした。

工事に時間がかかった理由は、既に出来上がった街に対して新たに地下鉄を通さなくてはならないためでした。

しかも半蔵門線が通るのは、いわば「東京の中心の中心」です。現在は地上の構造物に影響なく工事を進める技術が進んでいますが、当時はまだ発展途上。そのため、いかにして予定の場所に駅を建設し線路を敷いていくか、技術者の必死の努力が続いたのです。

そうした問題を乗り越えて無事に開通した半蔵門線ですが、いまや東急線や東武線と相互直通運転を行い、郊外から乗り換えることなく都心に行けます。この完成に至る努力はもっと評価されてよいと思うのですが、なぜか意外に知られていません。

この半蔵門線よりも膨大な年月を費やしたのが、都営大江戸線です。都営大江戸線の事業申請は1972年。全線開通が2000(平成12)年と28年もの歳月を費やしています。

大江戸線は地下使用権の買収交渉を避けるために、公道の下を利用することを原則としていました。しかし予定通りに進まず、完成までは時間がかかったのです。

進められた法整備

そこで進められたのが、地上に影響の少ない「大深度」を利用しやすくするための法整備です。民法第207条には、

「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」

と記載されています。地表面は自分の土地だとして上空や地下がどこまでかという取り決めはありません。そこで1980年代後半に、法律を整備して大深度地下の利用を可能にすることが検討され始めます。

都営大江戸線(画像:東京都交通局)

都営大江戸線(画像:東京都交通局)

この背景には、バブル景気による土地価格の高騰で地上の開発が困難になることが危惧されていたこともあります。ようは、地下は「新たなフロンティア」と思われていたわけです。

国鉄時代に進められていた地下鉄研究

この時代は、さまざまな未来的な地下街の計画が立てられています。

例えば銀座は丸ノ内線銀座駅から都営線の東銀座駅まで晴海通りの下を地下道が通っていますが、これを地下4階にして新たな繁華街にしようなどという構想もありました。

1988(昭和63)年3月には、運輸省(現・国土交通省)が早くも「大深度地下鉄構想」を提示します。これは地下50mよりも深い場所に鉄道を通す場合に、地上の地権者への補償を免除するというものです。

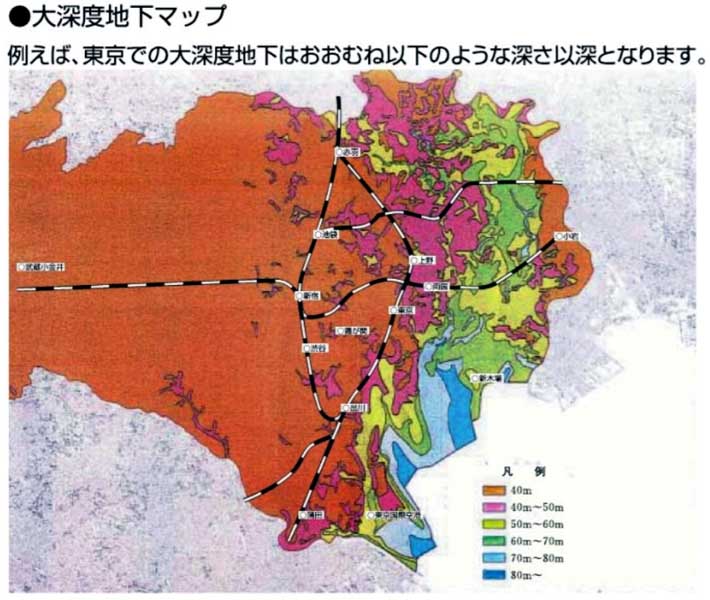

大深度地下マップ(画像:国土交通省)

大深度地下マップ(画像:国土交通省)

この時点で既に技術研究も進んでいました。国鉄時代の鉄道総合技術研究所では、将来の首都圏での鉄道需要の増大を見込んで地下50mに鉄道を通す研究を進めていたのです。

この計画で注目すべきは駅です。

駅の部分には地下ドームを建設し、地表から太陽光を取り入れる装置で自然光を取り入れ、高速のエレベーターとエスカレーターを使って乗客が行き来するというアイデアが提示されていたのです。

まさに未来が実現する構想――。当時、運輸省のプランにいくつかの鉄道会社が手を挙げました。

大深度地下の利用でどうなる今後の利便性

西武鉄道では当時、新宿線を上石神井駅から新宿駅まで大深度で新路線を建設、さらに湾岸まで路線を延ばす意向を示していました。小田急線でも当時計画されていた複々線を大深度で建築する計画を進めていました。

また国鉄からJR東日本が引き継いでいた「常磐新線」、すなわちつくばエクスプレスについても大深度に建設する構想があったのです。

つくばエクスプレス(画像:写真AC)

つくばエクスプレス(画像:写真AC)

しかし、大深度利用の法整備は困難を極めます。さまざまな法律の調整が必要であり、建設を行おうとすればコストもかかります。また、事故が発生した場合の安全性技術も欠かせません。

結局、首都圏・近畿圏・中部圏の対象地域で地下40mの公共利用は原則補償不要とする大深度法が成立したのは2001(平成13)年のことでした。

やはり巨大な事業規模であることから、これまで大深度法が適用されたのは、

・神戸市の送水管敷設

・東京外かく環状道路

・中央リニア新幹線

の三つだけです。

ちなみに、1988年の時点で運輸省は大深度地下利用の本命として中央リニア新幹線に言及しています。これは先見の明(めい)があったといえるかも知れません。

この先、実際に大深度地下利用が想定されているのは、つくばエクスプレスの東京駅への延伸などがあります。既に地下がひしめきあっている都心部では、これから利用が本格化すると言えるでしょう。

ただ、気になるのは利便性です。都営大江戸線の六本木駅などは40mに達していないものの、地下深くに建設されておりホームまでの上り下りが大変です。

大深度地下の利用は、単なる掘削技術だけではない、総合的な技術の集合体です。これから先、どのような利用が始まるのか、昭和の頃に夢見た未来が少しだけ近づいてきた気がします。