上野といったら何?

皆さん、上野と聞いて何を思い浮かべますか? 答えは、おおよそ次のようなものになると考えられます。

・美術館

・アメ横の雑踏

・不忍池

・上野公園の桜

・軒を連ねる立ち飲み屋

・やっぱりパンダ

首都圏在住の人であれば、上野に行ったことない人はまずいないでしょう。遠方の人でも、何かの折に行ったことがある人はかなり多いと思います。

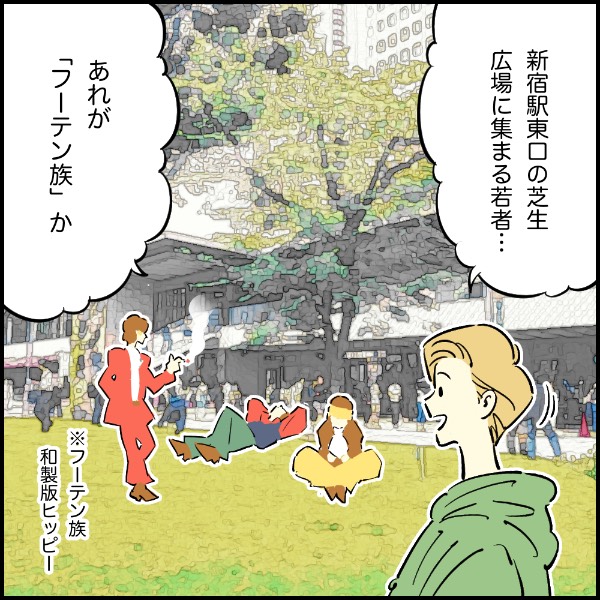

上野駅前の様子(画像:五十嵐泰正)

上野駅前の様子(画像:五十嵐泰正)

上野は東京の中でも渋谷、秋葉原、池袋などと並んで交通機関が多く集まり、人の乗り降りが多い場所です。そしてそのような街と同じく、今日も国内外の観光客であふれています。

しかし、上野ほど人によって思い浮かべる場所や景色が異なる街も珍しいのではないでしょうか。

文化施設と盛り場が共存する上野

上野は長らく、山の手と下町の出会う街と呼ばれてきました。

これは地形的にもかなり的を射た表現で、山の手とは本来、東京の西側の武蔵野丘陵が張り出した高台のこと。下町と呼ばれる東側の低地帯に張り出したその末端のひとつが、公園のある上野の山で、山手線で鶯谷から上野に向かって右手に続く崖線が、まさにその地形的な意味での出会いの場、際(きわ)です。

色濃くなっているところが高台。鶯谷から上野に向かって崖線が続いている(画像:(C)Google)

色濃くなっているところが高台。鶯谷から上野に向かって崖線が続いている(画像:(C)Google)

そしてもちろん、山の手と下町という言葉には、そうした地形的なもの以上の意味が歴史的に付与されていきました。

高台の山の手には閑静な寺社地と武家地が、低地の下町にはにぎやかな町人地が、というように江戸時代から階層的に住み分けられ、その構造は明治時代以降の近代にも受け継がれていきます。

徳川家の菩提(ぼだい)寺である寛永寺(台東区上野桜木)の境内となっていた上野の山は、上野公園として整備され、博物館・美術館・動物園など日本を代表する文化施設が立ち並ぶエリアとなりました。

一方で、寛永寺の門前町や不忍池のほとりの盛り場から発展していった上野の街は、北日本から上野駅に降り立つ人々を迎える「北の玄関口」となり、戦災復興期にはアメ横がヤミ市から形成されて、庶民的な繁華街としてその後も繁栄していきます。

人の種類を吸収する上野

その結果として、これらの全く違う方向性を持つ都市的資源が、上野と呼ばれる1km四方あまりのエリアに集積することになっていきました。だからこそ上野には老若男女、国内外さまざまな趣味や志向、懐具合の人がすれ違うのであり、この特徴は戦前には既に現れています。

1929(昭和4)年に当時の東京の七つの主要な盛り場(道玄坂、新宿、上野、神楽坂、銀座、浅草、人形町)で、道行く人のファッションや風体から来街者層を比較調査した今和次郎(こん わじろう。民俗学研究者)は、上野が「いちばんまんべんなく人の種類を吸収している」と書き記しています。

東京国立博物館前の広場にも大きなスーツケースを引く観光客が目立つ(画像:五十嵐泰正)

東京国立博物館前の広場にも大きなスーツケースを引く観光客が目立つ(画像:五十嵐泰正)

そのことの意味と貴重さに僕(五十嵐泰正。筑波大学大学院准教授)が気づいたのは、1999(平成11)年から2000年にかけてイギリスに留学していたときのことでした。

在籍していたコースで必修だった都市社会学の授業で、自分のなじみのある街についてプレゼンテーションする機会がありました。

デンマーク、台湾、セルビア、チュニジア、スウェーデン、アメリカと、世界各国の学生たちが集まるその場で、皆になじみのある大都市といえばロンドンです。そして、ロンドンと同じくグローバルシティーと呼ばれてきた東京には、ロンドンと同じ都市機能を持った場所が大抵あります。

例えば、お台場や汐留を説明したければ、同じくメディア企業が移転してきた湾岸の再開発エリアである、東ロンドンのドックランズを引き合いに出せば、多国籍の学生たちも「ああ、そんなところね」となるわけです。

世界の学生が理解できない上野

では、上野もその方式で――と僕が説明し始めると、とんでもないことになってしまいました。

「近代革命以前の江戸時代、17世紀に将軍家の菩提寺として、ちょうどウェストミンスター寺院のような国家的な寺院として創建された寛永寺の門前に、18~19世紀に栄えたのが上野の街の始まりです。

寛永寺の広大な寺域は新政府に接収された近代公園になり、日本を代表する多くの博物館や美術館、東京最大の動物園が建てられました。ロンドン動物園のあるリージェントパークに、大英博物館やナショナルギャラリーが建ってるようなものです。ロイヤルカレッジオブアートがハイドパーク沿いにあるように、日本最高のアートスクールである東京芸術大学も、上野公園沿いにあります。

日本に鉄道が敷設されると、上野駅はキングスクロスのような北行きの長距離鉄道のターミナルとなり、貧しかった北日本からの労働者が、上野行きの列車で多数上京しました。

その後、第2次世界大戦後の復興期には、アメ横という大きなマーケットが上野駅前の鉄道高架下に形成され、海産物や干物から若者向けファッション、化粧品、貴金属までが威勢よく売られて常ににぎわっていました。ここはちょっと説明が難しいですね、コベントガーデンの立地に、カムデンマーケットとバラマーケットを混ぜてぐっとアジア的にした感じかなあ。

そんな上野は、東京の中でも古くから栄えた庶民的な街なので、イーストエンドのような下町っぽいコミュニティー意識が強いんだけど、在日コリアンなどの外国人のコミュニティーがあるところもイーストエンドっぽいですね……」

江戸情緒が人気の不忍池弁天堂はポケモンGOの聖地でもあったが、あまりの過熱ぶりに境内でのプレイは禁止された(画像:五十嵐泰正)

江戸情緒が人気の不忍池弁天堂はポケモンGOの聖地でもあったが、あまりの過熱ぶりに境内でのプレイは禁止された(画像:五十嵐泰正)

この長ったらしい説明を聞いた学生たちの顔には、一様にクエスチョンマークが浮かんでいたのが忘れられません。

ヨーロッパの田舎の小さな中世都市だったらそんなこともあるでしょうが、東京が世界有数の巨大都市であることを知ってる学生たちにとって、上野の話はまさに「え、それどういうこと?」状態でポカンとしていたわけです。

もちろんつたない僕の英語力にも多分に原因があったと思います。しかし、こんな風に全く方向性の違う都市的な要素や機能が「歩いて行ける距離」に収まってる上野のような街は、世界的にみてもまれだということに、僕はこのとき気づかされたのです。

「全部盛り」都市、それが上野

社会の構造などを研究する社会学では、都市とは、社会的に異質な人々が、大規模かつ高密度、永続的に形成する場所であると教えられます。だとすれば、これだけバラバラな都市要素が集積していて、それらが異質性の高い人たちを集めている上野は、世界でもまれなレベルで、「都市的」な場所そのものだと言えるのではないでしょうか。

アメ横の立ち飲み屋は、訪日外国人観光客にも大人気(画像:五十嵐泰正)

アメ横の立ち飲み屋は、訪日外国人観光客にも大人気(画像:五十嵐泰正)

現在、グローバルな移動と観光の時代を迎え、世界中の都市は自分たちの都市の名前をいかに多くの人に知ってもらうか、いかに良いイメージを持ってもらうかということにしのぎを削っています。

大都市から地方の小さな町村まで、日本も例外ではありません。その中では、どうこの街や地域の魅力を掘り起こして広くわかりやすく発信するか、いわばこの街をどう「キャラ立て」するかは、非常に大きな課題です。

アートの街。パンダのいる街。江戸時代から栄えた門前町。戦後の匂いのする商店街。花見の中心地。立ち飲み屋とエスニック屋台街――。どれひとつとっても、どの街や地域ものどから手が出るほど欲しいキャラの立ったイメージで、人を引きつける資源です。

しかし、方向性が全く違うこれらの要素をひとつの街に「全部盛り」したらどうなるでしょうか。今風に言えば「キャラ渋滞」、あるいは「属性盛りすぎ」。そんな過剰な魅力と訳のわからなさを抱えた街が、上野なのです。

その「盛りすぎ」の資源をどう整理したら、わかりやすく提示できるのか。あるいは訳のわからないぐらいごちゃっとしたままにしておくことが、上野の魅力なのか。これから、そんな上野を深堀りしていきます。