一般道を車と並走する姿に思わずワクワク 都電荒川線沿線を歩く 梶原~西ヶ原四丁目編

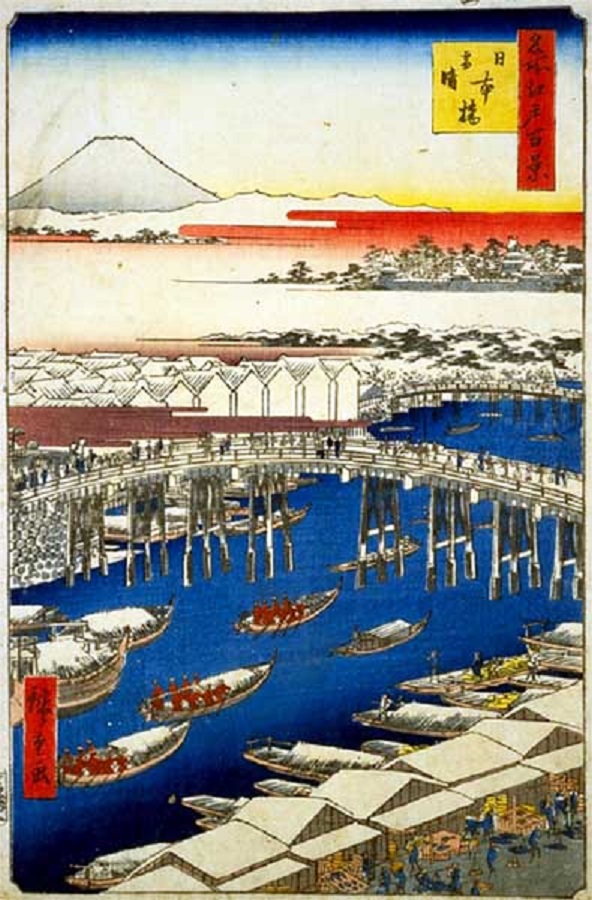

荒川線が残ったワケ かつて路面電車は、東京の市街地を網の目のように走っていました。それが今や都電荒川線を残すのみになっています。他の路面電車が消え、荒川線のみが残った理由は専用軌道が多くあったからです。 都電の歴史は古く、1911(明治44)年に民間3社の路面電車を買収し、市営としたことからスタートします。第2次世界大戦中に東京都電車になり、都電となりました。 しかし1950年代の終わりごろになると、慢性的な交通渋滞の原因のひとつが車と同じ道を走る都電だということで、廃止論が起こります。そして、1967(昭和42)年から段階的にいくつもの路線が廃止になっていきました。 今回のスタートは梶原停留場 荒川線は、もともとはふたつの系統の路線がひとつになったものです。ひとつは三ノ輪橋から王子駅前を経て赤羽に至る27系統。もうひとつは、荒川車庫前から王子駅前を経て早稲田に至る32系統です。 王子駅前から赤羽までの区間を廃止し、この2系統を合体させた路線を荒川線として存続させることになったのです。 飛鳥山停留場から王子駅前停留場へ向かう荒川線が明治通りに出たところ(画像:下関マグロ) 前回は三ノ輪橋から荒川車庫まで歩きましたが、今回は荒川線の北区エリアを歩いてみます。スタートは梶原停留場(北区上中里)です。「東京さくらトラム」という愛称がつけられて、停留場もナンバリングされることになったのですが、梶原停留場は「SA14」になります。 王子駅近くには桜が美しい飛鳥山公園も王子駅近くには桜が美しい飛鳥山公園も 梶原停留場には荒川線内でも唯一、ホームに直結した古本屋さんがあります。 梶原停留場に直結した梶原書店(画像:Google)古本屋さんですが、新しい週刊誌や雑誌も売っています。また、近くには梶原銀座商店街というレトロな商店街もあります。商店街の入り口に近いところにある和菓子屋さんでは、「都電もなか」という荒川線を模した最中も売られています。 次はSA15の栄町停留場です。荒川線の停留場は30ほどありますので、栄町がちょうど真ん中になりますね。何気ない停留場ですが、全線を歩破する場合、ここがちょうど真ん中だと思って歩くといいでしょう。 そして、次が王子駅前停留場です。JR王子駅のすぐ隣にあります。ここからすぐの場所に飛鳥山公園(北区王子)があり、桜の季節には多くの花見客が訪れます。特に江戸時代は、上野などが歌舞音曲(かぶおんぎょく。歌ったり踊ったり、楽器を演奏したりすること)が禁止されていたのに対して、飛鳥山はそれが許されていたので、桜の季節は今以上に人が多く訪れていたそうです。 ワクワクする王子駅前~飛鳥山間 ここでぜひ乗ってほしいのは、JR王子駅中央口からすぐの場所にある飛鳥山モノレール、愛称「アスカルゴ」。飛鳥山公園までの斜面を登ることができます。無料で利用できるのがうれしいですね。これに乗ると、専用軌道から一般道に出て明治通りを一般の車と一緒に走る荒川線を見ることができます。 明治通りを一般の車とともに走る荒川線。右が「アスカルゴ」の飛鳥山モノレール(画像:下関マグロ) この王子駅前停留場と飛鳥山停留場の間は、荒川線のなかで唯一、車と一緒に一般道を走る場所でワクワクする場所です。かつて、東京の市街地を網の目のように走っていた頃の都電を想像させてくれます。 飛鳥山公園に展示されている「都電6080」飛鳥山公園に展示されている「都電6080」 飛鳥山公園には、かつて荒川線を走っていた「都電6080」が展示されています。 飛鳥山公園に展示されている「都電6080」(画像:Google) 脇に建てられた説明書きには、荒川線の前身は「王子電気軌道株式会社」といい、通称「王電」と呼ばれていた私営の郊外電車だったとあります。1942(昭和17)年に東京市に譲渡されたのだそうです。そして、この6000系の車両はワンマン化する前の車両だったそうです。 増える荒川線の「撮り鉄」 飛鳥山公園を抜けて、明治通りに出たところで、筆者が1番好きな荒川線の姿を見ることができます。飛鳥山停留場を出た荒川線が王子駅前停留場に向かうために明治通りに出て、大きくカーブするところです。 飛鳥山停留場から王子駅前停留場へ向かう荒川線が明治通りに出たところ(画像:下関マグロ) 個人的には早稲田方面へ行く専用軌道に消えていくところもいいのですが、やはり三ノ輪橋方面へ行くために一般道に出てきたところが好きですね。 ここは、一眼レフのカメラを構えた人を多く見る場所です。そういえば、ひと昔前に比べ、カメラで荒川線を撮影する人たちが増えてきました。しかもいろいろなポイントでカメラを構えているので、それぞれのお気に入りの場所があるのでしょう。 飛鳥山停留場からは滝野川一丁目停留場、西ヶ原四丁目停留場と進むのですが、このあたりは住宅街です。 これまでの荒川線とはかなり景色が変わってきます。住宅街を歩いていると、三味線の音が聞こえてくることも。ただ、都電の側に道のあるところが少ないので迷うこともありますが、それを含めて楽しい散歩です。 北区エリアの荒川線は、西ヶ原四丁目停留場までです。ここから先は豊島区、新宿区となります。皆さんもよかったら、荒川線の沿線散歩に出掛けてみてはいかがでしょうか。

- おでかけ