厄よけスポット「西新井大師」最大の謎 なぜ「西」があるのに「東新井大師」はないのか

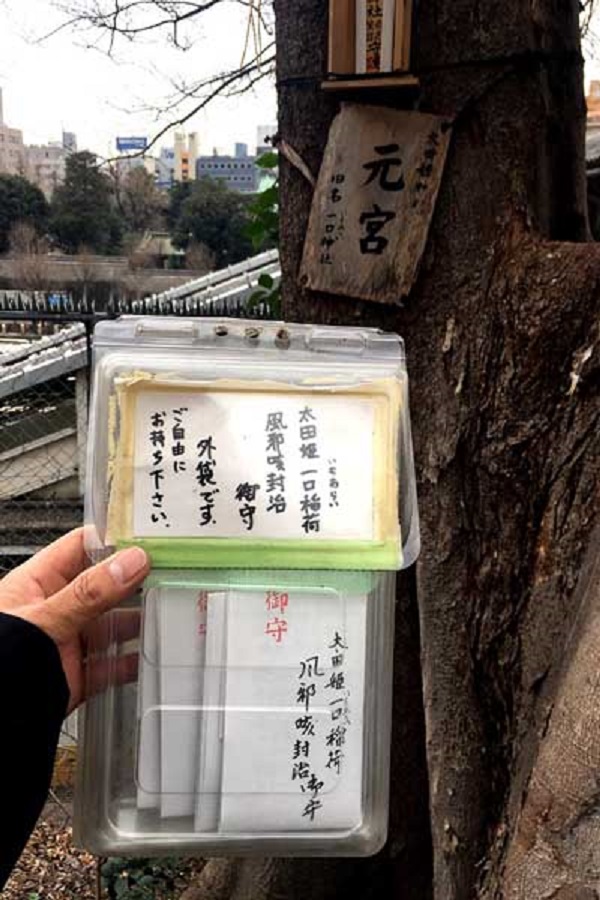

別名「関東の高野山」 足立区にある西新井大師(足立区西新井)は、川崎大師(川崎市)、観福寺大師堂(千葉県香取市)と並ぶ「関東厄除(よ)け三大師」のひとつです。真言宗豊山派の寺で、正式名称を五智山遍照院總持寺(ごちさん へんじょういん そうじじ)といいます。 西新井大師は「関東の高野山」と呼ばれるほど格があるためか、最寄りまで東武大師線という専用の鉄道が走っています。 西新井大師(画像:写真AC) もっとも東武大師線は本来の参詣客需要を見込みつつも、東武東上線の上板橋駅まで延伸予定でした。完成していれば極めて便利な路線でしたが、計画時期に予定地の市街化が急速に進行したため、建設費が高額になるとして計画は断念されてしまったのです。 「西があるなら、東はあるの?」 西新井の最寄り駅・大師前駅周辺は近年、急速に発展しています。 きっかけとなったのは、日暮里・舎人(とねり)ライナーが開通し、西新井大師西駅が開業したことで、これによって山手線圏内に出るのが楽になったのです。 西新井大師西駅と西新井大師の位置関係(画像:(C)Google) また周辺の大規模工場や公営住宅の再開発も進んだことで、大型分譲マンションや商業施設も増えました。いまでは郊外のニュータウン感と独特の下町情緒が混在する、歩くと楽しい街になっています。 そんな西新井を歩いていると、誰もが1度は思いつく疑問があります。それは、 「西新井大師があるなら、東新井大師は一体どこにあるの?」 という疑問です。 例えば奈良の東大寺(奈良市)は有名ですが、西大寺(同)というお寺もちゃんとあります。最寄り駅は近鉄線の大和西大寺駅。東大寺に比べて規模は劣りますが、由緒ある真言律宗総本山です。 しかし、どこを調べても東新井大師というお寺はありません。かつてはあったのに、今はもうなくなってしまったのでしょうか? 新井の西だから西新井、ではない?新井の西だから西新井、ではない? そう思って地図を見てみると、また不思議なことに思い当たります。西新井という地名があるにもかかわらず、新井という地名がないのです。 西新井地区に隣接する栗原地区(画像:(C)Google) 広島市の東側に東広島市があるように、新井の西だから西新井だと思いがちですが、ありません。隣は栗原という地名です。一体どういうことでしょうか。 西新井大師の由来とは これは、西新井大師の由来を見れば一目瞭然です。 西新井大師は826(天長3)年に、弘法大師空海が創建したと言われています。 諸国を回って修業していた空海がこの地を訪れたとき、運悪く疫病が流行していました。そこで空海は自分に災難が訪れることを察知し、この地で庵(いおり)を結んでしばらく修業をしたのです。 そのときに空海は十一面観音と自分の像を彫り、土の中に深く埋めて疫病退治と自身の厄よけを祈願。 そうしたところ、たちまち疫病は去っていき、困っていた村人たちも救われました。一安心した空海が再び修業の旅に出掛けた後に、感謝した村人たちは空海が埋めた像を彫りだして祭ることにしたのです。 西新井大師の境内に残る「加持水の井戸」(画像:西新井大師) 像が埋められた場所を掘ったところ、なんと穴から井戸水が。これを村人たちは「加持水の井戸(かじみずのいど)」と呼び、仏の力で災いを逃れることができる新しい井戸だとして感謝しました。 平安時代から人が住んでいた足立区平安時代から人が住んでいた足立区「加持水の井戸」は新しい井戸、つまり「新井」です。 その東側の土地にお堂が建てられたので、お堂の西側にある新しい井戸ということで「西新井」となりました。そう、西新井とはとても由緒ある地名なのです。 足立区は現在、東京23区の外れにある「郊外」のような扱われ方ですが、もともとは平安時代から人が住みつき、開発されていました。 西新井地区近くにある谷在家地区(画像:(C)Google) 西新井の周囲には谷在家(やざいけ)や舎人など変わった地名がありますが、これらも江戸時代の初頭に存在が確認されていることからも、とても古い地名であることがわかります。 由緒ある足立区 個人的には、足立区に住む人たちは都心のように振る舞っている港区辺りに対して、「こちらはもっと由緒がある」と誇っていいような気がします。 さて、そんな歴史が示すように、西新井大師では平安時代の国宝・鋳銅刻画蔵王権現像を所有。これは銅鏡の表面に神仏の像を現したもので、その彫刻から1001(長保3)年に制作されたものであることがわかっています。 西新井大師が所有する「鋳銅刻画蔵王権現像」(画像:西新井大師) 貴重なもののため、現在は東京国立博物館(台東区上野公園)に寄託されているため、こちらも訪れてみるとよいですね。

- 未分類