台湾温泉にSABON×銭湯も!おトクでかわいい期間限定の温浴エンターテインメント【豊島・足立・文京区】

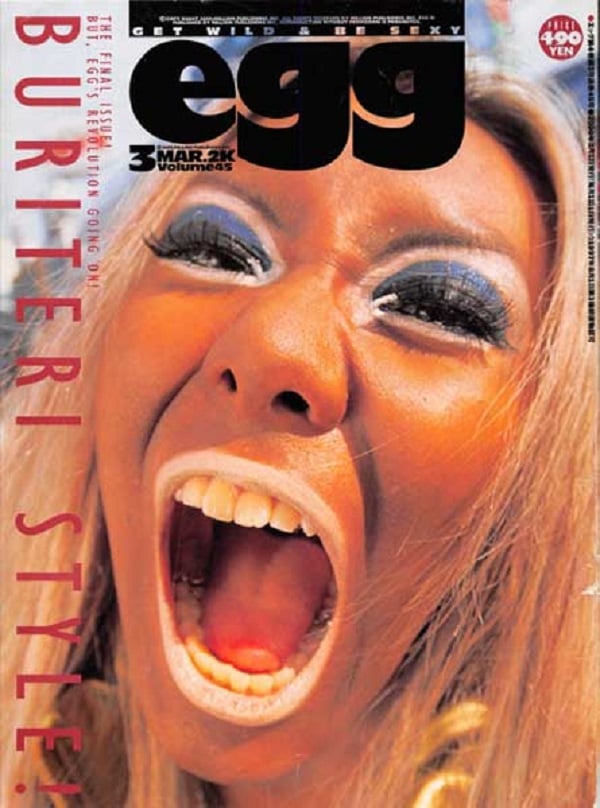

愛好家にとってサウナや銭湯は通うものでなく巡るもの。近年銭湯文化はアップデートが進み、スタイリッシュに生まれ変わる以外にも、空間全体を期間限定でラッピングするなど、若い年代も楽しめる体験型のイベントを行う老舗が増えてきています。今回はデザイナーのINDULGEさんおすすめの温浴施設イベントを3つご紹介します。秋限定の温浴エンターテインメント 冷えた体を湯船に浸して、ゆっくり温まりたくなる季節になりました。旅に出かけて紅葉を眺めつつの温泉も良いですが、都内にはステキな温浴スポットが数多くあります。近年、老舗銭湯を「交流する」「遊ぶ」「ととのう」場所として、楽しい温浴体験ができるスポットにリニューアルするケースが増えています。体験を思い出として持って帰ることのできるグッズなど、遊び心に心魅かれる人も続出。 今回はいずれも期間限定の「台湾文化と交流できる銭湯」、「SABON×銭湯のアニバーサリーコラボ」、「大人数で楽しむのにお得なホテルのルーフトッププールサイドサウナ」をご紹介します。ユニークな温浴エンターテインメントスポットで、新感覚のバスタイムを過ごしてみませんか? レトロデザインがかわいい! 風呂上がりにぴったりな「台湾・北投温泉博物館特製ラムネ」(画像:台北駐日経済文化代表処台湾文化センターリリース)【その他の画像】>> ●【豊島区・椎名町】妙法湯「いらっしゃいませ 台湾北投 in 東京妙法湯」/開催中~10月22日 戦前から地域の憩いの場となってきた豊島区・椎名町にある「妙法湯」。2019年に「お湯にこだわる」コンセプトのもと、日本初の「軟水・炭酸・シルキー風呂」をはじめ、高温サウナ、水深160mの水風呂などこだわりの銭湯としてリニューアルしました。各種イベントを行うミニギャラリーも併設されており、交流の場としても人気です。 そんな「妙法湯」では10月22日(日)まで、台湾北投温泉と日本の銭湯の文化的交流イベント「いらっしゃいませ 台湾北投 in 東京妙法湯」を開催中。日本とも歴史的なつながりが深い「台湾北投(ベイトウ)温泉」と「妙法湯」がコラボした、キッチュ・レトロでイマドキな台湾テイストを味わえます。 台湾温泉文化の発祥の地「台湾北投温泉」の漢方湯や台湾映画などの展示、北投温泉博物館グッズが楽しめる(画像:台北駐日経済文化代表処台湾文化センターリリース) 妙法湯横のコインランドリーでは「Happyランドリー」コーナーを設置。台湾夜市名物のパチンコ屋台が体験でき、台湾の月琴音楽が流れる中、ほっこりとした時間を過ごせます。 台湾夜市名物のパチンコ台ゲーム(画像:台北駐日経済文化代表処台湾文化センターリリース) 妙法湯の休憩スペースと受付エリアを活用した「台湾北投よろずや」では、台湾北投の特色あふれるポップアップストアと台湾カルチャーのミニ展示を展開。台湾ビールとのコラボ「台日友好ニャンニャン缶」や台湾・北投温泉博物館特製ラムネも発売されています。 写真左:エコバッグや手ぬぐいなど北投温泉博物館グッズ/写真右:台湾ビールの数量限定版「台日友好ニャンニャン缶」(画像:台北駐日経済文化代表処台湾文化センターリリース) また10月17日(火)から22日(日)までの6日間は、「台湾北投の漢方の湯」を楽しめます。台湾北投の老舗漢方薬局「長生堂」が、特別に日本人のために調合した「漢方湯」です。ゆっくり浸かって目を閉じれば、台湾を旅しているかのような気分になれそう。 「長生堂」薬局の陳國樑店主が特別に調合した漢方湯(画像:台北駐日経済文化代表処台湾文化センターリリース)●【足立区・西新井】「SABON × 堀田湯」/10月13日~25日 続いてはナチュラルコスメブランド「SABON」と創業80年の老舗銭湯「堀田湯」とのコラボイベントをご紹介。日本の銭湯文化とSABONの世界観が融合したスペシャルなバスタイムを、10月25日(水)まで「堀田湯」にて体験できます。 「SABON」日本上陸15周年記念イベントを彩るスペシャルデザイン(画像:株式会社 SABON Japanリリース) 洗い場の天井には花が咲き乱れ、堀田湯の象徴「葛飾北斎の桜花と富士のタイル絵」にはSABONのグラフィックを融合。さらに露天風呂では、日本の影絵の手法を用い、蝶が舞うエレガントな空間を演出。心も体も癒やされリラックスできます。 写真左:オアシスをイメージしたSABON×堀田湯 洗い場/写真右:幻想的なSABON×堀田湯 露天風呂(画像:株式会社 SABON Japanリリース) 洗い場にはシャンプーやボディソープ、ボディスクラブなど豊かな香りのSABON製品が用意され、心ゆくまで体感できます。露天風呂ではミネラル豊富な死海の塩を配合したバスパウダーを使用した「SABON パチュリ・ラベンダー・バニラ湯」が楽しめます。まるでミルクバスのような、とろりとしたお湯にうっとり。 さらに堀田湯名物の人気のサウナでは、ミント、ラベンダー、ゼラニウムのエッセンシャルオイルを使用したアロマサウナも。豊かな香りに包まれながらの極上ととのい体験、ぜいたくですね! 数量限定でボディローションやシャワーオイルなどのミニサイズが販売される他、タオルや湯おけといったコラボレーション銭湯グッズやオリジナルラムネも販売されているので、こちらもチェックしてみてください。 写真左:3種のスクラブ、タオル、湯かご、サウナチケットのセット「15th Anniversary 1010 キット」(11,000円)/写真右:SABON「ラムネ」(ライチ/マンゴー/ラ・フランス各270円)(画像:株式会社 SABON Japanリリース)●東京ドームホテルPoona「貸し切りプラン」/開催中~11月26日 2022年4月にオープン以来、東京ドームを眺めながら外気浴が出来るプールサイドサウナ「Poona(プーナ)」。都心のテントサウナ&ホテルプールで、新感覚の「ととのう」体験ができると人気です。 「サウナ×浮遊浴」がコンセプトのプールサイドサウナ「Poona」(画像:株式会社 東京ドームホテルリリース) 個人予約に加え、2023年の秋期営業より新たに「貸し切りプラン」が11月26日(木)までの期間限定で登場。サウナサークルや、サウナー仲間を集めて、にぎやかにサウナ時間を楽しめます。こちらの「貸し切りプラン」で使用するのはMORZH MAX(モルジュマックス)テント。本格的な2段式ベンチにフィンランドのHARVIA(ハルビア)社製電気式サウナストーブが設置されています。サウナストーンに天然アロマ水をかけてセルフロウリュを楽しめます。 写真左:MORZH MAXテント内。床面には木製のデッキが設置されており足元からの冷えを抑えてくれる/写真右:最大8名様収容可能(画像:株式会社 東京ドームホテルリリース) サウナで体が温まったら、ホテルのプールを水風呂代わりにした浮遊浴で極上の「ととのう」体験を。東京ドームを眺めながらの外気浴は、非日常的でゴージャスな気分。テント4張使用で、定員30名までOKの「貸し切りプラン」、サウナ好きを集めて、みんなでワイワイ楽しみませんか? アメニティも充実。開放的なプールで「ととのう」を!(画像:株式会社 東京ドームホテルリリース)ソロでもグループでも 日本が誇る入浴文化も、時代やニーズに合わせてアップデート。ただ入浴するだけではなく、さまざまな体験が可能な温浴エンターテインメント空間として、気分に合わせてさまざまな楽しみ方ができるようになりました。 1人でふらりと訪れて地元の人と触れ合うのも良いですし、気心の知れた仲間と大勢で繰り出すのも楽しそう。今だけしか出会えない銭湯やサウナで、気持ちも体もほっこり温まってみませんか? ■いらっしゃいませ 台湾北投 in 東京妙法湯 開催期間:開催中~2023年10月22日(日) ※台湾北投の漢方の湯10月17日(火)~22日(日) 開催場所:妙法湯(東京都豊島区西池袋4-32-4) TEL:03-3957-8433 営業時間:15:00~25:00 定休日:月曜 利用料金:大人520円/小学生200円/未就学の子ども100円 サウナ入浴料(貸タオル・貸バスタオル付):900円 アクセス:西武池袋線「椎名町駅」北口より徒歩2分 ※詳細については公式サイトをご確認ください ■SABON × 堀田湯 開催期間:2023年10月13日(金)~25日(水) 開催場所:堀田湯(東京都足立区関原3-20-14) TEL:03-3852-4126 営業時間:【平日】14:00~24:00/【土日祝】8:00~24:00 定休日:第2木曜 利用料金:大人520円/中高生300円/小学生200円/幼児 100円 サウナ料金:男性450円/女性300円 アクセス:東武伊勢崎線「西新井駅」より徒歩7分 ※最新情報など詳細については公式SNSをご確認ください ■Poona貸切プラン(電話予約限定) 開催期間:開催中~2023年11月26日(日) 開催場所:東京ドームホテル7F ガーデンプール(東京都文京区後楽1-3-61) TEL:03-5805-2111(10:00~19:00) 営業時間:【2部制】水曜13:00~21:00(最終入場19:00) 【3部制】木~日曜・祝日9:30~21:00(最終入場19:00) 定休日:月曜・火曜(祝日の場合は営業) 利用料金:40,000円~※最大30名まで/120分制 (バスローブ・タオル・サンダル・ミネラルウォーター付属) アクセス: JR・都営三田線「水道橋駅」より徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」より徒歩5分 都営大江戸線「春日駅」より徒歩6分 ※詳細については公式サイトをご確認ください

- ライフ

- 後楽園駅

- 春日駅

- 椎名町駅

- 水道橋駅

- 西新井駅