9月末の「ヒマワリ畑」を見たことがありますか? 終末感ただよう光景に「月曜朝の満員電車」「生き抜いた証明」

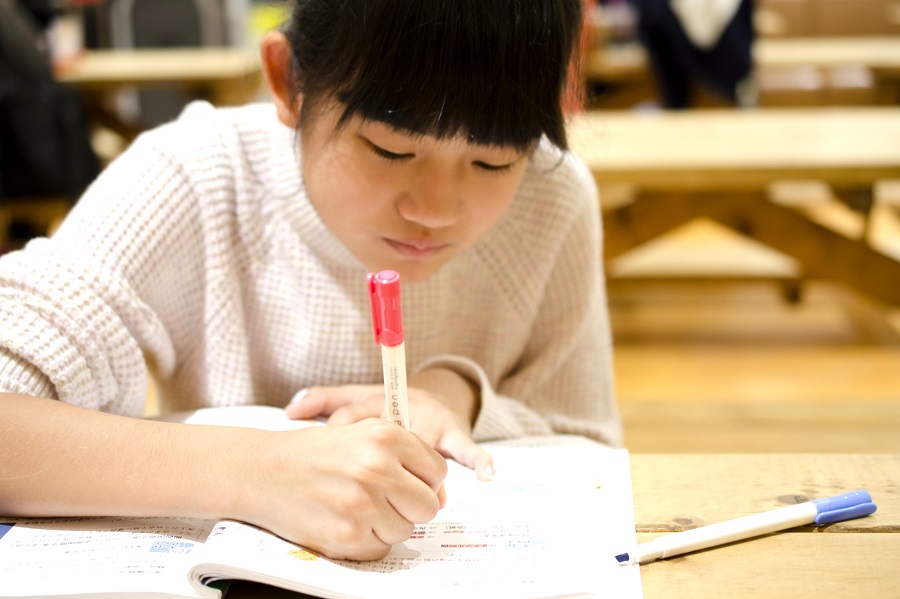

あっと驚く衝撃の場面、感心させられる発見や豆知識、思わず涙を誘う感動の出来事……。SNS上では毎日、新鮮な話題がいくつも発信されています。そのなかから「東京」に関連するものを厳選してご紹介します。ヒマワリ畑、見に行くなら7~8月が定番だけど 一面に咲くヒマワリ畑を見に出かけるのなら、やはり7月か8月ではないでしょうか。突き抜ける青空に黄色い大輪が咲き並ぶさまは、見る者に夏固有の生命の輝きを感じさせてくれます。 北海道をはじめ全国各地にあるヒマワリの名所は、夏休みともなると毎年大勢の家族連れやカップルであふれる定番の観光スポット、誰もが一度は目にしたことのある光景です。 しかし、秋風が吹き始めた9月下旬、そのヒマワリ畑がどうなっているのかを知っている人は、決して多くはないのではないでしょうか。 9月25日、立川市の昭和記念公園にて 2021年9月25日(土)、立川市緑町にある国営昭和記念公園を訪れ、ヒマワリ畑の現在を写真に収めたのはツイッターユーザーの奏萌さん(@Kanameism)。そこには見たことのない光景が広がっていました。 見たこともないヒマワリ畑。盛夏の頃との違いに驚きの声も(画像:奏萌さんのツイート) 茶色に枯れて、うなだれるように首を下げたヒマワリの大群。背景に広がる曇天(どんてん)模様の空も相まって、なんとも言えない世界観をかもし出しています。 「昭和記念公園で夏を楽しんできたよ! 向日葵(ヒマワリ)が綺麗(きれい)でした」 という奏萌さんの努めて明るいつぶやきとのギャップが、いっそう風景の特殊性を引き立たせているようです。 この写真を見たフォロワーたちからは 「ホラー系のシーンみたい」 「デストピアというか世界の果て感ある。今しか観れないのか 観たいな」 「月曜日の朝の満員電車の中」 といったリプライ(返信)が次々と寄せられて、2021年9月27日(月)15時30分までに集まった いいね の数はなんと9.6万件に上ります。 なぜわざわざ今ヒマワリを見に行ったのか?なぜわざわざ今ヒマワリを見に行ったのか? またなかには、 「今の時期なら彼岸花(ヒガンバナ)とかコスモスが咲いているであろうところ あえての向日葵というところに目をつけるの素晴らしいです」 「逆転の発想!!!!」 と、わざわざ9月の終わりにヒマワリ畑を見に行った着眼をたたえるコメントも見られます。 なぜ奏萌さんはこの時期を選んだのか? ご本人に話を聞きました。 ※ ※ ※ ――さっそくですが、ヒマワリの見頃ではない時期にこの場所を訪れた理由を教えてください。 「実は、たまたまたどり着いたと言いますか、案内してもらった先があのヒマワリ畑でした」 「(昭和記念公園へは)今回の訪問が初めてでして、かつ、本当はヒガンバナ探しのために訪れたのです」 なんと、この時期のヒマワリ畑にたどり着いたのは、全くの偶然だったのだそう。 衝撃の光景に思わず感じたこと――この景色を見たときの第一印象を聞かせてください。 「このエリアにあったヒマワリ全てが枯れていましたので、『うわ、面白い』と感じました。(漢字で『日に向かう』と書くのに)1本も天を仰いでいなかったのです」 「きれいなヒマワリしか見たことがなく、その分、枯れたヒマワリをこのようにまじまじと見る機会はほぼ初めてでしたので、その勢力の無さがいよいよ面白く思えたのです」 ――確かに、枯れたヒマワリ畑を見たことがある人はほとんどいないですよね。そのためか投稿には多くの反響が寄せられました。 「正直ここまで拡散されるとは思っておらず、今も驚愕(きょうがく)しています」 「いただいたリプライのほとんどが『ディストピア(暗黒郷)だ……』といった内容で、やはり退廃的な雰囲気を感じる方が多いように感じました。 「ヒマワリ畑は、美しく可憐な満開の姿がデフォルトだと思っています。それゆえに、このような終末の姿を目にして、せっかくだし、と記録に残しておいたのは(多くの反響が寄せられたことからも)間違いではなかったんだなと感じています」 枯れ姿が教える、もうひとつの「命の輝き」枯れ姿が教える、もうひとつの「命の輝き」 ただ、立ち枯れのまま朽ちるのを待つかのようなヒマワリの姿は、見た人にまた別の感慨も抱かせたようです。 奏萌さんの投稿には、 「これはこれで美しいな……」 「終わりゆくものの美しさを感じる」 「ヒマワリの生き抜いたという証明 たしかにきれい」 といったリプライもちらほら。また、 「次の命への橋渡しである」 「種ひとつぶひとつぶに、来年の夏がつまってる!」 と、来夏へ渡された命のバトンに思いをはせるユーザーも数多くいました。 奏萌さん自身も、 「たくさんの植物がありますが、散る姿まで美しいと称賛されるのは桜や月下美人くらいでしょうか。このヒマワリが、首を垂れる自分たちの姿を見て『面白い、美しい』と感じている人間に対してどう思ったのかは正直分かりません。『最期くらいひっそり寝かせてくれ!』と抗議しているかもしれませんね」 とヒマワリたちの“気持ち”に想像をふくらませました。 昭和記念公園はJR立川駅から徒歩10分(画像:(C)Google) 国営昭和記念公園は、JR立川駅から徒歩10分。1983(昭和58)年、昭和天皇御在位50年記念事業の一環として立川飛行場跡地に建設されました。 広さ約169.4ヘクタールの敷地内には、四季を通してさまざまな草花が咲き並びます。同公園の公式サイトによると9月末現在の見頃は、コスモスやコウテイダリア、ヒガンバナ、ハナミズキなど。 新型コロナ禍で、密を避けながら散策を楽しめるスポットとしても注目を集めています。自粛続きで塞ぎ込みがちだった日々に、枯れてなお草花の生命力を感じさせてくれる園内。奏萌さんは、来年もまたヒマワリたちの“最期”を見届けに行きたいと考えています。

- ライフ

- 立川