【栃木】7年連続1位受賞のイルミネーション!水面に映る藤棚も人気の「あしかがフラワーパーク」へ

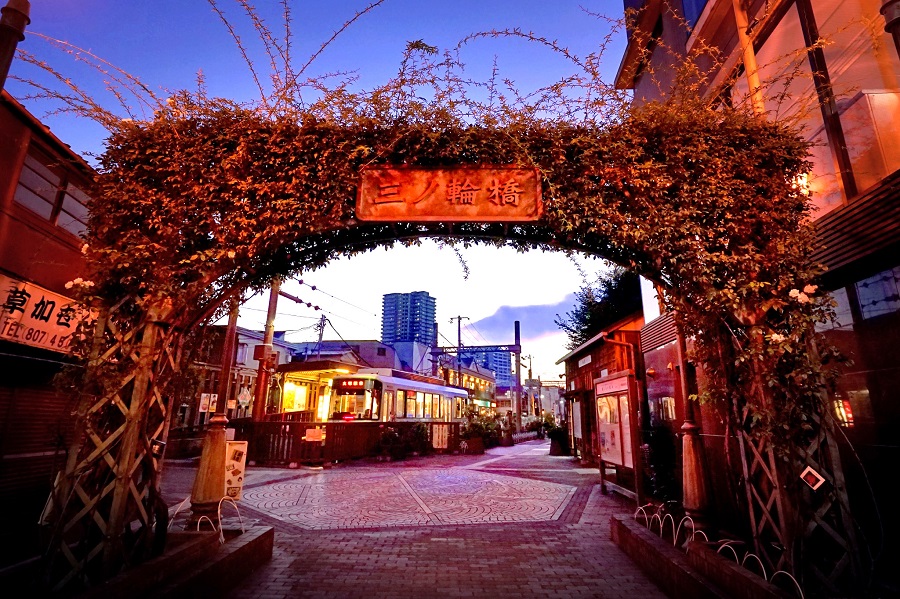

近年イルミネーションは夜景と並ぶ観光資源として、デザイン性を増したりプロジェクションマッピングを導入したりとクオリティーが上がる一方。今回は首都圏から日帰りで行ける全国でも評価の高いイルミネーションについて、エデュケーショナルライターの日野京子さんがご紹介します。 11月に入り、冬の足音が聞こえてくる季節になりました。冬を彩るイベントと言えばイルミネーション。街のイルミネーションから郊外にある施設の壮大なスケールのものまでさまざまなスタイルで開催され、すっかり年末年始の定番になっています。人気のあるイルミネーションには毎年大勢の人が訪れ、SNSの投稿が話題を集めます。 関東エリアには有名なイルミネーションがたくさんありますが、その中でも別格の存在なのが栃木県足利の「あしかがフラワーパーク」の「光の花の庭」です。 今回は、あしかがフラワーパークの魅力と、周辺エリアにある日本最古の学校「足利学校」や周辺の寺社仏閣とのコラボイベントも併せてご紹介します。 「光の睡蓮」(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース)【その他の画像】>> 光の花の庭~Flower Fantasy2023~/開催中~2024年2月14日 2014年にはアメリカのCNNが選ぶ「世界の夢の旅行先10カ所」にも選出されており、今では外国人観光客も大勢訪れる日本を代表する人気観光スポットになっている「あしかがフラワーパーク」。 四季を通して来場者が途切れないあしかがフラワーパークですが、花の少ない時期のイルミネーション「光の花の庭」は、日本三大イルミネーションと呼ばれるほど人気。イルミネーションアワードのイルミネーション部門で7年連続1位を獲得しています。花を引き立てる独創的なアイディアや光の色彩の美しさに定評があり、毎年進化し続けていることも一位を取り続けている理由だとか。 開園当時からある大藤の藤棚を光で表現した「奇蹟の大藤」(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース) 2023年は「光の花の庭~Flower Fantasy2023~」と題し、来年2月14日(水)まで開催中です。500万球を超すイルミネーションが園内に輝きます。 期間は3つのテーマに区切られ、それぞれの季節に合ったイルミネーションが楽しめるようになっています。 「光と花のコラボレーション・光とアメジストセージの融合」(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース) 11月中旬までは「光と花のコラボレーション・光とアメジストセージの融合」、11月下旬から12月下旬のクリスマスシーズンは「フラワーパークのクリスマス・クリスマスファンタジー」、そして1月1日から2月14日は「ニューイヤーイルミネーション・光と冬咲きボタンの競演」です。1カ月ごとにテーマが変わるため、何度でも足を運びたくなる充実した内容になっています。 「フラワーパークのクリスマス・クリスマスファンタジー」(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース)プロジェクションマッピングを活用した新スポットも登場 毎年見どころ満載のあしかがフラワーパークのイルミネーションですが、今年はさらに新スポットとして、日本の四季『こころの故郷』が登場しました。 最新技術を駆使したイルミネーション(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース) 「大きな障子を開くとそこから見える風景」という設定で、スクリーンに日本の美しくも懐かしい風景が四季の移り変わりとともに鮮やかに流れ、石庭に映し出されるプロジェクションマッピングと相まった没入感を堪能できます。 「光のバラ園~ハピネスガーデン~」(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース) このほか昨年リニューアルした「光のバラ園~ハピネスガーデン~」では、幅120メートルの光の壁画が今年も登場。バラをイメージしたイルミネーションが印象的です。毎年人気を集める「フラワーキャッスル」は中に入ることもできるスポット。イルミネーションの花、光そして音が一体となって作り出す演出は見応えがあります。 人気スポットのひとつ「フラワーキャッスル」(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース) そして同施設を語る上で忘れてはいけないのが「大藤」です。『鬼滅の刃』に登場する「藤襲山」を彷彿とさせる藤棚は、見頃のシーズンには国内外から多くの観光客が訪れるシンボル的存在として知られています。 イルミネーションの時期に花は咲いていませんが、藤の花の咲き始めから舞い散るまでのストーリーを表現する「奇蹟の大藤」が演出されています。 あしかがフラワーパークの監修を受けたコラボ企画 あしかがフラワーパークの最寄駅JR両毛線の「あしかがフラワーパーク駅」の隣の駅であるJR足利駅。周辺にある「足利学校」「鑁阿寺(ばんなじ)」「足利織姫神社」では、コラボ企画「足利灯り物語」が11月12日(日)(※足利織姫神社は11月20日)まで開催されています。 ライトアップされた花手水と行燈(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース) 日本最古の学校である足利学校の敷地内では、あしかがフラワーパーク監修したイルミネーションの空間演出が楽しめます。 和傘の灯りが美しい(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース)花で埋め尽くされた花手水や和傘、竹林には竹灯りが飾られ、暗闇を優しく照らします。 幻想的な竹灯り(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース) 足利学校に隣接する「鑁阿寺」は、足利市内有数の歴史を誇るお寺です。国宝である本堂をはじめ、多宝塔、経堂、大銀杏がライトアップされています。 日本夜景遺産に登録されている縁結びの神社「足利織姫神社」では229段の石階段に90基の行灯が設置され、7色に変化する光が足元を照らしてくれます。行灯には足利特産の銘仙柄が使用され、より和の雰囲気が境内を包みます。神社のある織姫山にはもみじ谷もあるので、11月中旬から12月初旬ごろに訪れるなら、日中はハイキングするのもいいですね。 足利市内の夜景も美しい(画像:株式会社足利フラワーリゾートリリース)日本トップレベルのイルミネーションの世界に浸ろう 国内外問わず多くの人でにぎわう「あしかがフラワーパーク」のイルミネーションは見どころ満載で、スケールの大きさに圧倒されること間違いなし。近隣の史跡でもフラワーパーク監修のイルミネーションや花手水が実施されています。 都心とはまた趣の異なる光が織りなす「奇蹟」を見に、足利までちょっと足を運んでみてはいかがでしょうか。 ■光の花の庭~Flower Fantasy2023~ 開催期間:開催中~2024年2月14日(水) 開催場所:あしかがフラワーパーク(栃木県足利市迫間町607) TEL:0284-91-4939 開催時間:15:30~20:30(土日祝日は21:00まで)※点灯は16:30~17:00頃 ※2023年11月3日(金)~2024年1月8日(月)は平日 21:00、土日祝日 21:30まで営業(予定) 入園料:大人1,300円/子ども700円(4歳~小学生まで) 休園日:12月31日(日) アクセス:JR両毛線「あしかがフラワーパーク駅」直結 ※詳細については公式サイトをご確認ください ■足利灯り物語 開催期間:開催中~2023年11月12日(日)※足利織姫神社は11月20日(月)まで 開催場所: ・足利学校(栃木県足利市昌平町2338) ・鑁阿寺(栃木県足利市家富町2220) ・足利織姫神社(栃木県足利市西宮町3889) 開催時間:17:00~20:00※足利織姫神社は16:30~22:00 入場料:史跡足利学校・鑁阿寺共通入場券500円(中学生以下無料) 足利織姫神社:無料 アクセス:【足利学校/鑁阿寺】JR両毛線「足利駅」より徒歩10分 東武伊勢崎線「足利市駅」より徒歩15分 【足利織姫神社】JR両毛線「足利駅」より徒歩30分 東武伊勢崎線「足利市駅」より徒歩30分 ※史跡足利学校は参観料が別途必要です。詳細については公式サイトをご確認ください

- 旅行

- 栃木