昭和の小学校に必ずあった「視聴覚室」「LL教室」が知らぬ間に姿を消したワケ

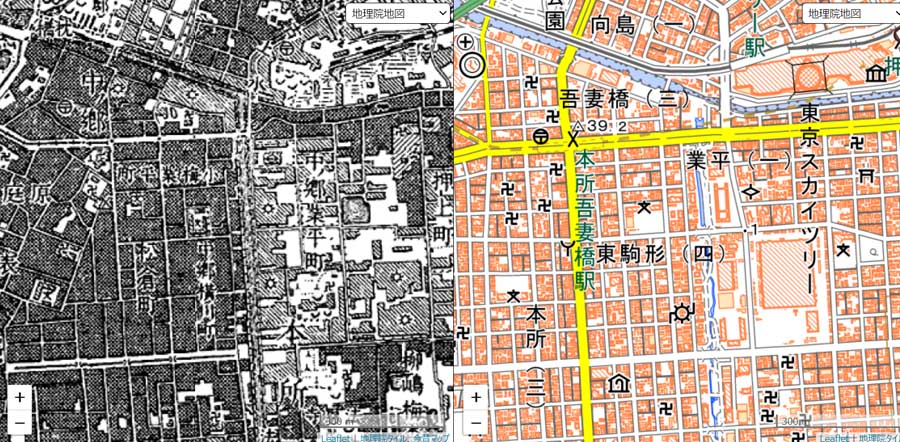

先日、ツイッターで話題になった「視聴覚室」。その歴史について、「LL教室」とともにエデュケーショナルライターの日野京子さんが解説します。東京ではまだ残っている? ICT(情報通信技術)教育の推進もあり、タブレット端末やパソコンを公教育で使う機会が増えています。児童・生徒ひとり1台はもう現実のもの。教室には電子黒板やプロジェクターがあり、動画資料を簡単に見られるほどです。 かつて、動画資料は視聴覚室で見るものでした。視聴覚室にはプロジェクターやオーディオビジュアル(AV)機器などが設置されており、防音構造になっているところもありました。この記憶はどうやら児童・生徒にとって印象的だったようで、ツイッターで先日「小中学校から視聴覚室が姿を消しつつある」とのつぶやきが話題に。現時点で6万も「いいね」が付いています。 プロジェクター(画像:イラストAC) 機材の小型化や学校内でのインターネット接続も整ってきているため、視聴覚室の存在意義は薄くなっています。しかし、公教育の場から完全に姿を消したわけではありません。東京の都立高校では改築の際、視聴覚室をリニューアル工事するなど、現在も学校施設として活用されています。 また公立小学校に目を向けると、隅田小学校(墨田区墨田)のように視聴覚室的な役割を持つ空間のある学校や、けやき小学校(西東京市芝久保町)のように地域の人たちが利用できる視聴覚室(講堂と兼務)を持つ学校もあります。 昭和や平成初期のような勢いはないものの、視聴覚室はほそぼそと令和の今も生息しているのです。 戦前からあった視聴覚学習戦前からあった視聴覚学習 教育の場での写真や動画教材活用の歴史は古く、明治から導入されています。 1911(明治44)年、文部省(現・文部科学省)に通俗教育調査委員会が設置され、その任務として「幻燈の映画および活動写真のフィルムの選定・調製・説明書の編集」などが含まれていました。 通俗教育とは現在の社会教育で、大衆文化として当時浸透してきた映画が教育を広く、容易に行える手段として利用されていたのです。 視聴覚室のイメージ(画像:写真AC) 終戦後は、連合国軍総司令部(GHQ)の組織のひとつである民間情報教育局(CIE)によって映画上映が各地で行われました。これは「ナトコ映写事業」と呼ばれるもので、日本の戦前からの文化・思想を大きく変えるきっかけになりました。 文部科学省の「学制百年史」には 「教育映画についてみると、ナトコ映写事業はわが国の独立回復とともに廃止されたが、その機材はほとんどそのままわが国に譲渡されて、都道府県が自主的に社会教育活動の促進に利用できるようになった」 と記載されています。 こうした歴史的背景もあり、戦後の公教育の体制が整備されていくなかでも、映画を筆頭とした教材は廃れることなく引き継がれていったのです。そして、学校で視聴覚の教材が活用できるよう視聴覚室も整備されていきました。 もはや伝説と化した「LL教室」もはや伝説と化した「LL教室」 昭和の視聴覚教育といえば思い出されるのが、透明のシートに書いた文字やイラストを天井からつるされたスクリーンに映し出す「OHP(オーバー・ヘッド・プロジェクター)」、暗幕カーテンの効果でミニシアター的な雰囲気だった視聴覚室、そしてなにより忘れてはいけないのがLL教室です。 視聴覚室のイメージ(画像:イラストAC) LL教室はお世辞にも利用する機会が多いとは言い難く、ある意味視聴覚室以上に特殊な空間でした。机のなかにカセットデッキが埋め込まれ、ヘッドホンが備え付けられているLL教室はまさに非日常的な空間。入室した回数は少ないはずなのに、強烈な印象を与える場所でした。 ちなみにLLとは「Language Laboratory(語学実習室)」を意味で、英語教育、特にリスニング(聴覚)に特化した教室でした。昭和50年代から普及し、カセットテープで英語を聞くシステム。当時は英語のリスニングがまだ特別でLL教室の利用は決して多くなかったため、「開かずの扉」ともやゆされたほどでした。 現在、英語に力を入れている学校を除けば、公教育の場でLL教室はほぼ姿を消しています。2020年度から小学5~6年生で英語が教科化となり、英語教育におけるリスニングの重要性が高まりましたが、LL教室はあまりにも時代を先取りした設備だったといえます。 姿を変える視聴覚教育姿を変える視聴覚教育 こうした、ほぼ利用されていない教室の存在はどの学校にもありました。 令和時代は技術の進化で、クラス単位の視聴覚教育が簡単にできます。使われなくなったこれらの教室は改修工事で姿を消したり、荷物置き場などの別の目的で使われたりするようになっています。もちろん健在の学校もあります。 昭和の学校イメージ(画像:写真AC) 明治時代から続く視聴覚教育が消えていく可能性は限りなく低く、姿を変えて未来へと引き継がれていきます。その長い歴史のなかに、 ・ほこりっぽい視聴覚室 ・ボタンを押さずにはいられないLL教室 の存在があったことは忘れられません。

- ライフ

- 田無駅

- 鐘ケ淵駅