300年以上続いた「三田用水」 飲料から農業、そして工業用水となった波乱の歴史をたどる

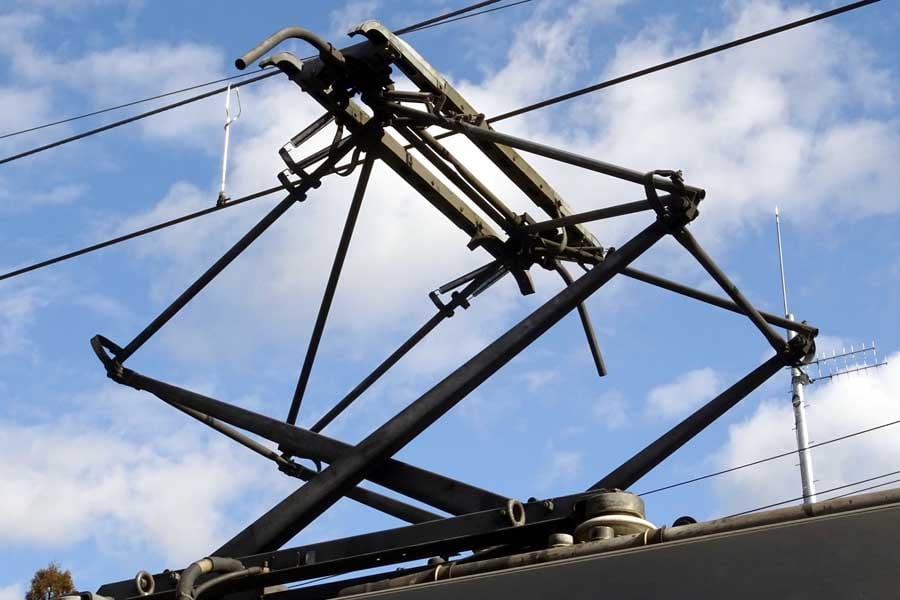

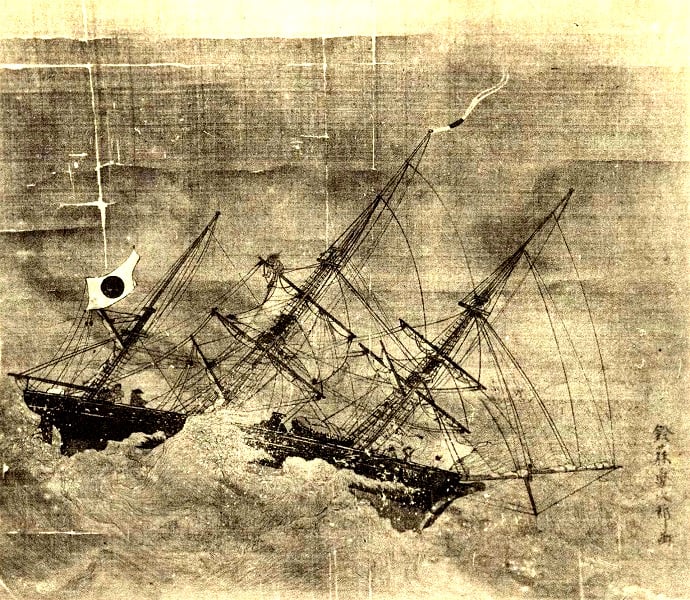

かつて300年間もの長きにわたって使われてきた三田用水。その歴史について、フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。「三田用水」とは何か かつて、世田谷区から渋谷・目黒・品川区までの田畑を潤した「三田用水」という用水路がありました。この用水路は1974(昭和49)年に廃止されるまで、なんと300年あまりもの間、使われ続けていたのです。 渋谷区恵比寿南にあった三田用水の高架鉄樋(画像:目黒区) 三田用水の始まりは、1664(寛文4)年に作られた三田上水です。三田上水は、現在の世田谷区にあたる下北沢村で玉川上水を分岐させ、高輪方面へと流す上水道でした。その目的は、南麻布にあった将軍家の別荘である麻布御殿へ水を送ることでした。しかし、1722(亨保7)年になって廃止されます。 三田用水普通水利組合が1984年に出版した『江戸の上水と三田用水』によると、その理由は、 ・麻布御殿が1702(元禄15)年に火事で焼けて再建されなかったため ・三田上水が地脈を寸断していて大火が頻発するとのうわさが流れたため というふたつの説があるといいます。 上水がなくなったことで流域の住民は困りました。そこでときの関東郡代・伊奈半左衛門(伊奈忠順)に嘆願。結果、1724(亨保9)年に三田上水を農業用水として利用することが認められました。こうして上水は、村々を流れた後に五反田付近で目黒川に注ぐ三田用水として復活します。 水量は安定せず、村同士の水争いもぼっ発 無事に用水は復活したものの、水量が安定していたわけではありません。 三田用水は江戸という大都市を維持する上で欠かせない存在でした。しかし水が少ない時期には江戸市中へ水を流す方が優先されるため、三田用水への通水は制限されます。取水門を三分開け、二分開けと閉じていき、場合によっては閉鎖されることも。 三田2丁目、中目黒2丁目境にあった茶屋坂隧道(トンネル)。三田用水の下を開削して作られた(画像:目黒区) こうなると下流は水が流れずに損をするため、水争いが起こりました。そのようなことを防ぐため、用水を使う14の村では「番水約定」を決め、上流の村が取水した翌日は下流の村、といった形で利用していました。 一方、大名屋敷などは水を盛大に使っていました。屋敷内に水を流して、庭園の池や滝に使っていたのです。島原藩主・松平主殿頭(とのものかみ)の下屋敷には三段に折れる「千代が池」と呼ばれる滝があったといいます。 用途は農業用水から工業用水へ用途は農業用水から工業用水へ 三田用水は明治以降、工業用水として使われるようになります。 1880(明治13)年、現在の防衛装備庁(目黒区中目黒)の場所に目黒火薬製作所ができました。当初、この工場では三田用水の水力を利用して火薬を製造していました。 明治初期の現・防衛装備庁周辺の様子(画像:国土地理院) さらに三田用水の水に頼っていたのが、日本麦酒醸造会社(サッポロビールの前身)です。現在の恵比寿ガーデンプレイス(渋谷区恵比寿)のところにあったビール工場がこの場所を選んだのは、なによりも三田用水を利用できたからです。 その経済規模たるや、当時の目黒村の運営にも影響を及ぼすほどでした。当時は納税額によって選挙権が与えられていたため、12人の村会議員のうち4人が日本麦酒醸造会社から選出されていました。 三田用水は1891(明治24)年、三田用水普通水利組合の管理になります。同組合は元々、水を使っている農家からの利用料で用水の管理運営を行っていましたが、その後、多くが工業用水としての利用に頼るようになります。 前述の『江戸の上水と三田用水』にある資料を見ると、1890(明治23)年に77円だった工場等からの収入は、1932(昭和7)年に1469円へと増加しています。 このように三田用水は、農業用水からビール製造などの工業用水に変わり、経済を潤わせるようになりました。 ただビールの生産規模が拡大すると、大量の水が当然必要になるため、工場が約束以上の水を勝手に使ったり、値上げでもめたり、はたまた一部の組合役員が工場と結託しているなどといった内輪もめが始まったりと、資料には負の側面も多く記録されています。 法学の世界からも注目された三田用水法学の世界からも注目された三田用水 こうして工業用水に転換した三田用水ですが、サッポロビールが1974(昭和49)年に利用を停止したことでその歴史を閉じました(翌年の防衛庁による水路使用の契約終了が最後との見方もあります)。 昭和50年代後半のサッポロビールの工場(画像:目黒区) 水利組合はこれに先だち、1952年に解散していました。解散にともない法人の清算が行われることになった際、問題になったのが三田用水の河川敷の土地所有権と用水の水利権でした。 組合側はこのふたつの権利があると主張、東京都と国を相手取って訴訟を行いました。この裁判は、 ・江戸時代の所有権が現在も有効か ・目的を失った場合の慣行水利権をどう判断するのか などが問題となり、法学の世界では近代的な所有権の形成過程を知る上で欠かせない訴訟となりました。 用水としてだけではなく、法学の世界からも注目された三田用水。このような用水はほかには見当たりません。

- 恵比寿駅

- 目黒駅