伊豆諸島に伝わる「水配り神話」

東京都の島しょ部である伊豆諸島は、

・大島

・利島

・新島

・式根島

・神津島

・三宅島

・御蔵島

・八丈島

・青ヶ島

の9島から成っており、出雲大社の祭神・大国主命(おおくにぬしのみこと)の子、事代主命(ことしろぬしのみこと)によってつくられたという神話が残っています。

島々がつくられた後、事代主命は神津島にある天上山山頂の大きな窪地・不入ガ沢(はいらないがさわ)に島の神様を集めることにしました。この頃、不入が沢には満々と水をたたえた池があり、そこで島ごとの水の分配を相談することになったのです。

ところが、なかなか会議がまとまらなかったために翌日、先着順で水の量を決めることになります。翌朝、最初に来たのは御蔵島の神様で、続いて新島・八丈島・三宅島・大島の順で神様がやってきました。

利島の神様は寝坊してしまい、ようやくやってきたら既に水はほとんど残っていませんでした。怒った神様は暴れて不入が沢の池に飛び込み、神津島では水が飛び散ったところから湧き水がでるようになりました。一方、利島は水で苦労するようになったといいます。この話は「水配り神話」という伝承として、今でも語り継がれています。

水に苦労した式根島

さて、伊豆諸島の各島は

・水に苦労した島

・水に苦労しなかった島

に分けられ、苦労した島では雨水をためて利用するのが当たり前となっていました。現在は無人島になっている八丈小島は風土病「マレー糸状虫症」の有病地でしたが、原因は水不足にあり、わずかな湧き水や雨水をおけにためて使用していたためでした。

伊豆諸島北部にある式根島も、水に苦労した島のひとつです。

式根島は新島に近く、古くから風待ち(風や雨が激しくなったときに船が避難する場所)や漁場、温泉などが利用されていましたが、水を得るのが困難なため、定住者はいませんでした。

現在の美しい式根島(画像:写真AC)

現在の美しい式根島(画像:写真AC)

式根島に人が住むようになったのは、明治時代になってからのことです。

明治時代の伊豆諸島の帰属は最終的に東京府に確定するまで、韮山県、足利県、静岡県と紆余(うよ)曲折を続けました。どこの管区地域か曖昧ななか、新島に住む人たちは生活のために利用していた、隣接する式根島が新島に帰属していることを静岡県に嘆願します。その帰属を認める条件となったのは、式根島の開拓でした。

こうして東京府への移管後、1887(明治20)年から式根島の開拓が始まりました。

3年間の大工事で完成した井戸

前述のとおり、式根島は水に苦労した島です。新島に住む人たちは式根島の海岸近くの土手に涌(わ)くわずかな水を集めたり、「雨水川」と呼ばれる岩場に雨水が集まるように溝を掘ったり、施設を設けたりして、水を集めました。

そうしたなか、井戸を掘る計画が立てられます。厳密にいえば、式根島には水がないわけではなく、水がある層が深かったのです。海岸近くの土手から涌く水は、約17km離れた神津島の天上山が噴火した際に堆積した粘土層の上を流れる伏流水です。ようは、この層まで掘り進むことができれば、井戸で水を得ることができたのです。

これは後に「井戸を掘ると三年の不作」という言葉ができたほどの一大事業でした。とにかく島の人たちが生活を犠牲にしなければならないくらいの重労働だったのです。

式根島の航空写真(画像:国土地理院)

式根島の航空写真(画像:国土地理院)

1890(明治23)年から始まった工事では「まいまいず井戸」がつくられました。これは武蔵野台地で多く存在した井戸で、すり鉢状に掘り下げて、グルグルとらせん状の道を付けながら下へと向かってつくられました。

式根島のまいまいず井戸は、まず18m四方を約7.5m掘り下げ、そこから垂直に直径1.2m、深さ6m掘って、ようやく水に達しました。全て人力のため、式根島17戸の世帯に、島を訪れた新島の漁師が手伝っても、3年の月日を費やしたほどの大工事でした。

井戸は完成したものの……

こうして水を確保したものの、井戸で水をくみ、家にためておくのは重労働でした。家の水がめをいっぱいにするにはおけを頭に乗せて井戸と家とを40~50回は移動しなければならなかったのです。

当時の式根島では、水おけとダントウおけ(墓参り用のおけ)は嫁入り道具に欠かせない品とされていました。水くみは女性の仕事で、「嫁は家の水がめをいっぱいしておかなくてはならない」とされていたようです。

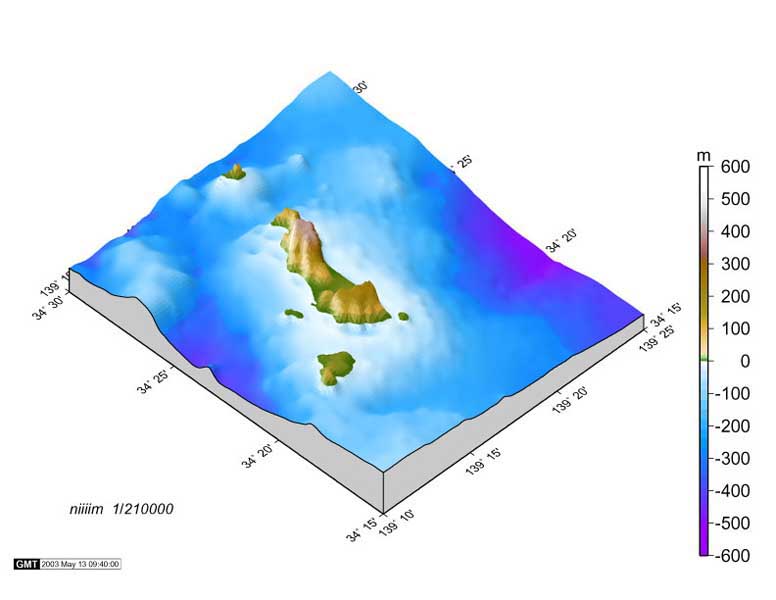

式根島の鳥瞰(ちょうかん)図(画像:海上保安庁)

式根島の鳥瞰(ちょうかん)図(画像:海上保安庁)

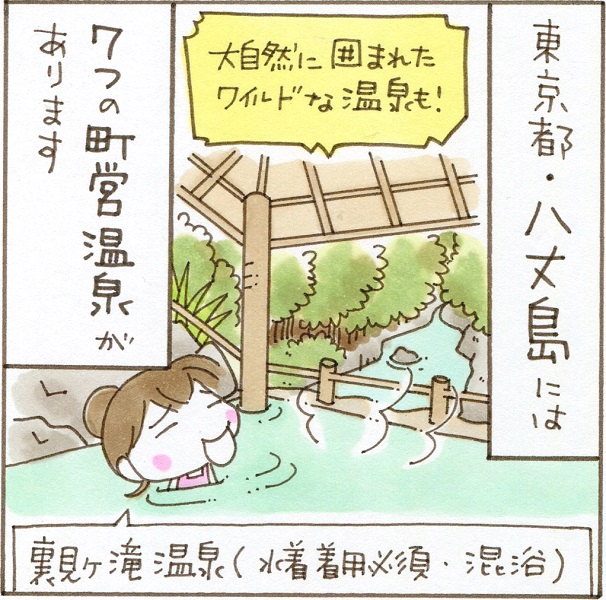

その後、いくつかの井戸ができたものの、水を得るには苦労するのが式根島の日常でした。それでも風光明媚(めいび)で温泉もあることから次第に観光地としてにぎわうようになります。

東京と伊豆諸島間などを運航する東海汽船(港区海岸)の前身・東京湾汽船が1938(昭和13)年、島に「式根島温泉ホテル」を開業しています。このホテルは自家発電で電気を供給し、電動ポンプで井戸から水をくむ最新の設備を備えていました。

観光客の増加が生んだ結果とその対策

戦後になり、式根島は新島とともに東京からほど近い離島として多くの観光客でにぎわうようになります。

1965(昭和40)年当時、人口747人の式根島には10か所の井戸がありました。しかし、この年の観光客数は3万9133人にのぼり、水不足が深刻化(東京市町村自治調査会『島しょ地域における観光ニーズに関する現況調査』2012年)。これを受けて新たな水源の調査が行われたものの、飲用に適する水源を見つけることはできませんでした。

そこで、1970年に脱塩浄水場が建設され、簡易水道が設置されます。しかし、これでも十分ではありませんでした。式根島への観光客のピークは1980年で、5万2783人。式根島で得られる水だけではどうしても足りなかったのです。

式根島観光協会のウェブサイト(画像:式根島観光協会)

式根島観光協会のウェブサイト(画像:式根島観光協会)

その後、東京都の支援によって、水の豊富な新島から海底送水管を敷くことが決定されます。潮の流れの速い太平洋に送水管を敷設することは困難でしたが、2年あまりの工事を経て、1976年に送水が実現しました。

こうして、式根島は水を得ることの苦悩から解放されました。なお、1986年には電気も新島から送電されています。