「待ち合わせと言えば」アマンド 経営危機乗り越え再起、その歴史を振り返る

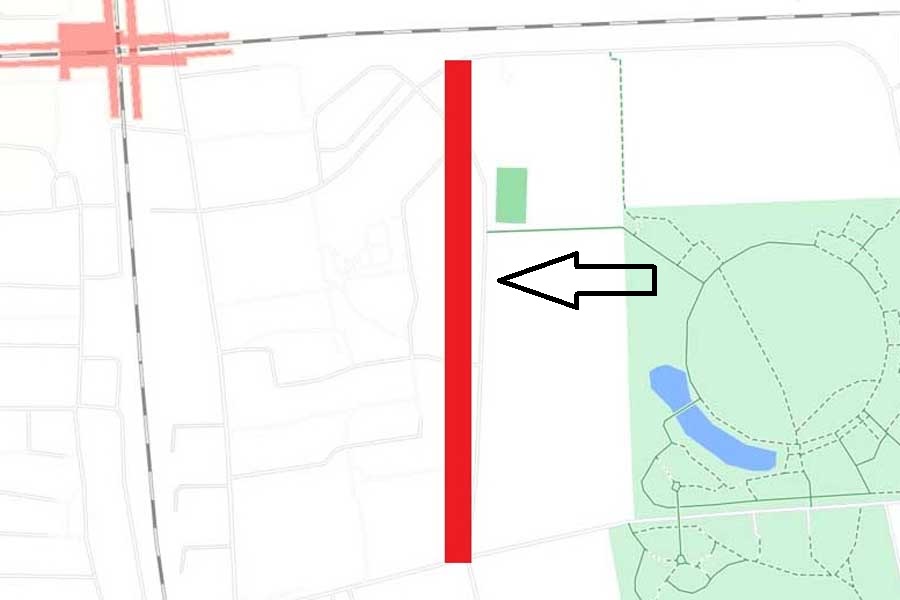

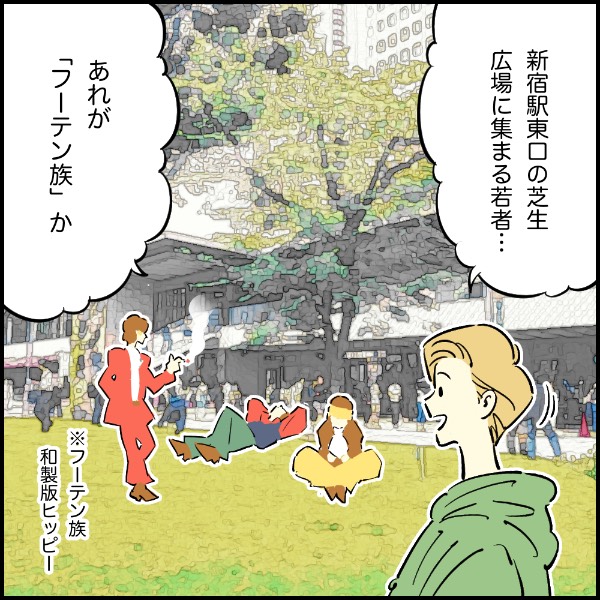

「待ち合わせと言えばアマンド」 かつて、まだ携帯電話が普及していない時代、待ち合わせは、目印になる場所を指定し、そこで相手を探すことが少なくありませんでした。東京都内のメジャー級の待ち合わせスポットといえば、新宿のアルタ前、渋谷のハチ公前、東京駅の銀の鈴。そして、六本木交差点の角地に立つピンク色の喫茶店「アマンド 六本木店」です。 1964年のオープン間もないころの「アマンド 六本木店」(画像:アマンド) ギタリスト布袋寅泰さんの自叙伝『秘密』(幻冬舎)によれば、ロックバンド「BOØWY」結成前、布袋さんと氷室京介さんが待ち合わせしたのもこの場所なのだとか。 そんなアマンドですが、スマートフォンが一般的になった今、どのように六本木の街で息づいているのでしょうか。アマンドの過去と現在を聞いたところ、最盛期には、都内に数十軒を構えていたという同店の盛栄と衰退、そして再起に至るまでの歩みを知ることとなりました。 名前の由来は英語ではない?名前の由来は英語ではない? アマンドの創業は、戦後間もない1946(昭和21)年8月にさかのぼります。1号店は新橋にオープン。「日本をもっと明るく、元気にしたい」と、食料難の続くなかで、材料をかき集め、菓子を置く喫茶として営業を始めたといいます。 新橋にオープンした1号店(画像:アマンド) 創業者である滝原健之さんは既に他界。運営会社が変わった今、その足取りの明確な記録は残っておらず、諸説あるものも多いとのこと。店名の由来にも諸説あるそうですが、最も有力なのは、「甘人」と書いて「あまんど」と読んだ説。 店のテーマカラーともいえる、鮮やかな「ピンク色」を用い始めたのは、1949(昭和24)年、有楽町店からといわれています。テントやパラソルが置かれ、彫刻や絵画が飾られた店内は、当時としては、極めて斬新で、注目を浴びる機会も多かったのだとか。特徴的なピンク色もまた、「アマンドピンク」と呼ばれるようになったといいます。 「待ち合わせと言えばアマンド」が生まれた理由とは?「待ち合わせと言えばアマンド」が生まれた理由とは? 一番の転機期となったのは1964(昭和39)年、東京オリンピックの年。六本木店がオープンです。「待ち合わせと言えばアマンド」と言われ始めたのは、この時期から。六本木店もまた、ネオンが輝き、ピンクのパラソルが置かれていました。 かつて有楽町にあった店舗の内観は、今見ても斬新(画像:アマンド)「3階建てでその全てがギラギラ。目立つので、目印にしやすかったのでしょう。駅から近いことも手伝い、待ち合わせ場所として定着したようです。 当時の六本木の夜は、今以上に賑わっていたそうで、待ち合わせる人たちでごった返していた時期もあるそうです。創業者の夫人が宝塚の出身で、芸能関係者とのコネクションがあったためか、テレビで「アマンド」の名を語る人もいたそうです。そのため、お店に来たことのない人や、地方に住んでいる人も、店名は知っていたり。そんな状況があったと聞いています」 そう話すのは、アマンド(港区西新橋)の広報を担当する御園真道さん。1970(昭和45)年ごろまでが、まさに、アマンドの最盛期といえる時期で、六本木店以外に、約30店舗が同時に都内で営業していたといいます。 バブル崩壊後、経営難へ。現在の主力収益は「喫茶ではない」バブル崩壊後、経営難へ。現在の主力収益は「喫茶ではない」 しかしバブルが崩壊。その後、外資系カフェの参入が相次ぎます。世の流れは、喫茶店からカフェへと移行。アマンドも例外ではなく、その打撃を受け、経営難に陥りました。 現在の六本木「アマンド」。盛栄期は3フロアだったが、現在は1、2階部分で営業(高橋亜矢子撮影)「ギラギラした、昭和らしい、バブルらしい喫茶店が流行らなくなってきたところで、アマンドは、スタイリッシュなカフェを目指す戦略へとシフトしました。ですが、その結果、元々のお客さんが離れてしまったんです」(御園さん) 2011年には、キーコーヒー(港区西新橋)に申し入れを行い、2012年に同社の100%子会社となり、ブランド再建を図ることに。 「直営店は、六本木と銀座の2店舗のみとなりました。かつて数十軒あった店舗が、その数になるまで、落ち込んだということです」 回復の最中にある2019年現在、収益の中心になっているのは、喫茶ではなく、「ブランドビジネス」といいます。ショコラやフィナンシェなど「六本木アマンド」のブランド菓子を、全国各地に卸し、来店しなくても買えるタイミングをつくり出しているとのこと。例えば、羽田空港や東京スカイツリー、イオンの銘店コーナー、お歳暮やお中元のカタログなどでの展開を行なっているといいます。 懐古メニューの誕生で、若年層の来店が増加。インスタ投稿も活発懐古メニューの誕生で、若年層の来店が増加。インスタ投稿も活発 キーコーヒーの傘下に入り、最初の4、5年は、経営の厳しい店舗を閉店させるなど、整理を行っていたアマンド。70周年を迎えたころには、もう減らすものはない段階になっていました。 「そのタイミングで、代表の茂田(優)が、アマンドブランドを見つめ直し、『我々は、カフェではなく、喫茶店でいよう』と発案し、帰着しました。 そこで、『古くもあり、新しい(オールドニュー)』をコンセプトに、昭和のころ、愛されていたメニューを復刻させ始めたんです。かつてアマンドに慣れ親しんでいた世代には、懐かしい存在として、若い世代には、新しく感じられる存在として、ポジションを確立していく。そんな商品展開を行っています」(御園さん) 「スパゲティコスモポリタン」。昭和40年ごろのメニューをもとに復刻(画像:アマンド) スイーツメニューは「アマンド昭和パーラー」と題し、「プリンアラモード」(1280円。ドリンク付1480円)や、「大人のミルクセーキ」(880円)などを展開。洋食も、かつて厨房で腕をふるっていたシェフを呼び戻し、昭和40年ごろのメニューを蘇らせました。 「過去の資料がほとんど残っていないなか、1枚だけ、メニュー表が残っていたんです。そこに書かれたメニュー名から、いくつかピックアップし、再現してもらいました」 例えば「スパゲティコスモポリタン」(サイドサラダ付1080円)。聞きなれない名前ですが、海老クリームソースを使ったナポリタンとのこと。 「なんだこれはと思い、シェフに試作をお願いしたところ、美味しくて。珍しさから頼んでくださるお客さんも多いメニューになりました」と御園さん。 「昭和メニューを始める前までは、50代くらいの方の来店がメインでしたが、今では、若い世代の方もよく来店しています。インスタグラムに上げてくださる方も多く、その反応に驚いています」 味の価値は「美味しい」だけじゃないという気づき味の価値は「美味しい」だけじゃないという気づき そんな復刻メニューに取り組むなかで、気づいたことがあると御園さんは話します。それは、味の価値は、単純な「美味しさ」だけに依らないこと。 「第一声で『懐かしい!』と言われることが増えました。『懐かしい』という類いのおいしさがあることは、大きな気づきでした。なぜか若い子たちも『懐かしい』って言うんですよ。例えばグラタンやハヤシライスは、若い世代にとっては、外で食べるものでなく、かつて家庭で食べた料理。そのため、実家を思い出し、懐かしいと感じているのでしょうか」(御園さん) 「リングシュークラシック "昭和テイスト"」と「リングシュー 2018」(高橋亜矢子撮影) そして、「懐かしい」の重要度が特に高いのが、同店の人気メニューで、2種類ある「リングシュー」(昭和テイスト 350円。2018年版 360円)だといいます。リング状のシュー生地に、クリームが挟まっているもので、口を大きく開けることなく、フォークとナイフで上品に食べられるのがポイントです。 「せっかく売れているなら、もっと美味しくしようと、リングシューを改良したんです。そうしたら、『これはアマンドのリングシューではない』というご指摘をたくさんいただいてしまい、新旧両方とも出し続けることになりました」 昭和の面影を強く残す、皮の存在感が強めなシュークリームだったため、時代に合わせようとしたつもりが、まさかの反応。衝撃を隠せなかったと御園さんは話します。 「でも、美味しさだけを、追求すればいいというものではないんですね。『記憶の中の味』を求めているお客さまがいらっしゃるので、昭和テイストもやめられないんです。 しかも、販売数の比率は「昭和テイスト」が65%、「2018年版」が35%で、昭和の方が売れています。面白い現象ですが、おいしさにこだわって改良したゆえに、ジレンマもありました。でも、最近は吹っ切れたんですよ。正攻法では、親(昭和テイスト)を超えられない。なので、子ども(2018年版)らしい強みを出していこうと。子どもはアレンジが効くので、特別メニューを展開する際などに、パフェに載せたりしています」 今も、待ち合わせに使う人はいる? なお、最近ではその立地を活かし、店舗そのものを企業PRに使用してもらうこともあるというアマンド。 「さまざまな企業様とコラボレーションをしながら、これからもたくさんの方に六本木の街を楽しんでいただく仕掛けを行っていきたいと考えています」(御園さん) ところで、今も待ち合わせに使っている方はいるのでしょうか。 「美術館に行かれる方などが、集合場所に使ってくださっていることがあります。スマホは持っていても、複雑な操作は面倒なので、待ち合わせは昔のように……という方もいるようです」 「待ち合わせと言えばアマンド」は過去の言葉ではなく、令和の時代も健在のようです。 ※表示価格はすべて税込です。 ●アマンド 六本木店 ・住所:東京都港区六本木 6-1-26 ・アクセス:東京メトロ日比谷線「六本木駅」3番出口から徒歩すぐ ・営業時間:月~木・土日祝 10:00~23:00、金 10:00~27:00 ・定休日:年中無休 ※GW(4月27日〜5月6日)は営業時間10:00~21:30(ラストオーダー21:00)に変更となります。

- 未分類