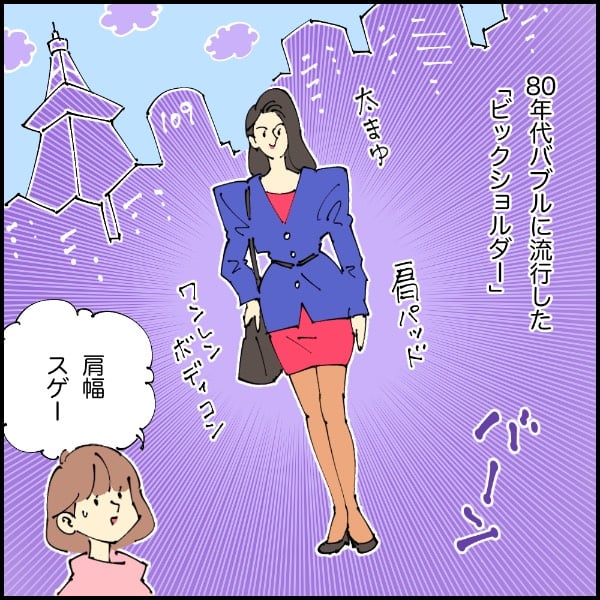

バブル全盛80年代、なぜ女性は「特大肩パット」を着ていたのか? 理由を描いた漫画「まさにイケイケ!」

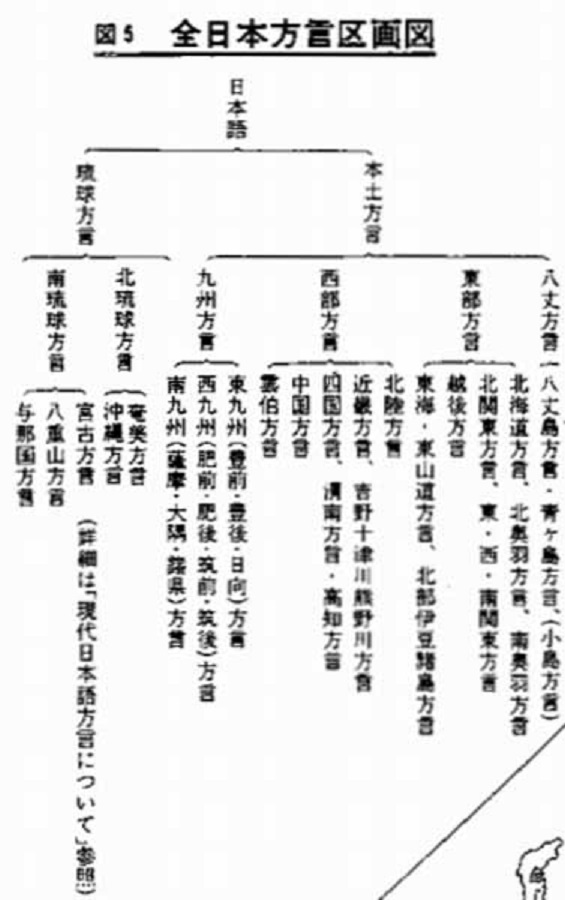

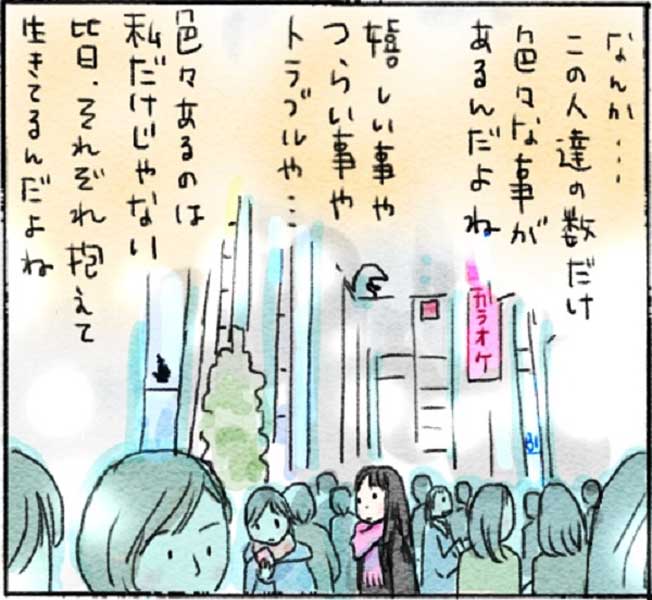

とにかく元気でエネルギッシュ!pigurani(ピグラニ)さんは、服飾関係の会社で働くかたわらイラストや漫画を描くイラストレーターです。SNSでは「巡りめくるファッション史」と題した作品を配信中。そんなpiguraniさんが東京の街を彩るファッションと歴史について描く、アーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「80年代ビッグショルダー」です。 piguraniさんが描いたファッション漫画のカット(piguraniさん制作)――piguraniさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 今回はバブル期の肩幅もりもりファッションについて描いてみました。新しい環境で働き始める人も多いこの時期、働き方をあらためて考えさせられる社会性のあるテーマを取り上げてみました。 ――バブル期の女性ファッションは、ほかの年代に類を見ないほどエネルギッシュですね。女性たち自身も生き生きして見えます。 そうですね。80年代といえばバブル絶頂期だったのもそうですが、作中でも描いている通り「男女雇用機会均等法」が成立して、社会的に女性のポジションを後押しする傾向にあったようで、イケイケ(死語)ムード満載という感じがします(笑)。 ――日本全体の経済も過去最高潮を迎えていた時代。 piguraniさん は、この時代を体験してみたかったなと思いますか。 はい! ぜひディスコナイトでパーリナイしてみたいですね(笑)! 80年代といえば、そこから経済成長的に下降気味の2000年代くらいまでダサいイメージを引きずっていましたが、今では原点回帰というかあらためて評価されている年代なので、やはりさまざまな物のクオリティーが高かったと思いますし、ぜひその時代の空気を体感してみたいとは思いますね。 ――3コマめの「部長」さんは、今でもなじみの深いスタイルですね。よく考えると、男性のファッションは女性ほど大きく変化していないのかもしれませんね。 面白い所に注目されましたね。実は男性の「背広(スーツ)」のスタイルは1930年にイギリスで登場したイングリッシュドレープ・スーツの型ができて以降、スリムやワイド、素材など多少の変化はあれど、あまり変化していないんです。いわば、一番美しく見えるシルエットが完成してしまったため、それ以上変わらないんですね。 もちろんスーツ以外の部分で男性のファッションも変化をしてきていますが、やはり今日までのファッションにおいて女性ファーストである部分は多いと思います。 ――勉強になります! 何かと暗い出来事もある2021年、エネルギッシュに前向きに生きているビジネスウーマンたちにひと言お願いします。 エネルギッシュに前向きにって大事ですよね! 今リバイバルしているバブルメイク&ファッションを取り入れてみてバブリー女子で気分上げていきましょう(笑)! ――漫画の読者にひと言お願いします。 にしても80年代のビッグショルダーは、本当にビッグ過ぎてビッグりしちゃいます(笑)。……おあとがよろしいようで、今回もご清覧どうもありがとうございました。

- 未分類