渋谷の待ち合わせ場所、モヤイ像が「モヤイ」なワケ 都内数か所に「仲間」も

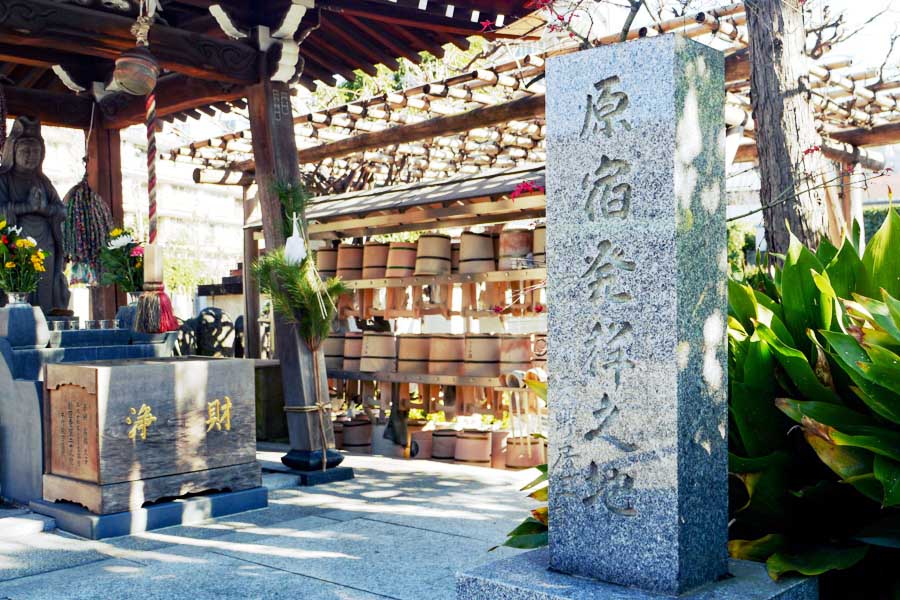

渋谷の待ち合わせスポットのひとつ「モヤイ像」。イースター島の「モアイ」に名前も佇まいも似ているものの、全く異なる存在であるこのモヤイ像、一体誰が何のためにつくったものなのでしょうか。渋谷のモヤイ像、あのモアイと一文字違いの謎 渋谷エリアで「ハチ公像」につぐ待ち合わせスポットとして名高い「モヤイ像」。鼻筋のすっとした彫りの深い顔や、遠くを見つめるその眼差しは、どことなく、イースター島のモアイ像に似ています。 名前も「モアイ」と「モヤイ」、一文字違いです。 どことなく似ている(左 2018年7月31日、高橋亜矢子撮影/右 画像:写真AC。いずれもULM編集部で一部加工)渋谷のモヤイ像は、よく見るともう片面にも顔がある(2018年7月31日、高橋亜矢子撮影) このモヤイ像、誰がいつ何のためにつくったのでしょうか。そもそもなぜ「モヤイ」なのでしょうか。「彼」には、イースター島ではない故郷があり、都内各地に仲間がいます。 モヤイ像は新島の特産品 モヤイ像の故郷は伊豆七島の新島。港区の竹芝桟橋から高速船で約2時間半、大型客船だと約10時間。決して近い距離ではありませんが、同じ東京都内です。 モヤイ像の考案者は、新島で生まれ育った故・大後友市さん。今回、話を聞いたのは、大後さんの娘、植松さんと新島村役場の産業観光課です。 まず、イースター島のモアイとの関連を尋ねたところ「モアイをモデルにしています」と率直な回答がありました。 モデルだった。写真はイメージ(画像:AC) ですが、モアイとは明らかに異なる点もあります。それは、顔の反対側にもう1つの顔がある場合や、性別が決まっているケースが多いこと。渋谷のモヤイ像の片面は「サーファーの男性」、もう片面は「おじいさん」だそうです。渋谷のモヤイ像がサーファーなのは、新島がサーフィンが盛んな島であることに由来します。 大後さんは、モヤイ像を作り始める前は、カツオの一本釣りを行う一方で、こけしや灯篭をつくり、土産品として販売していました。 「こけしは、他の場所にもある。なにか新島ならではの新しいお土産を作ることはできないだろうか」 そんな思いから、つくりはじめたのがモヤイ像だったといいます。 新島。写真はイメージ(画像:AC) モヤイ像が”新島ならではの新しいお土産”となる理由は2つありました。 1つ目は、特産の石を用いていること。新島には、新島とイタリアのレパリ島でしか採取できない、世界的にも珍しい石「コーガ(抗火)石」があります。コーガ石は、古来の噴火活動で生成されたもので、重量が軽くて加工しやすく、のこぎりでも切れるくらいの柔らかさだといいます。 2つ目は「モヤイ」が、新島で使われる言葉「もやう」にかかっていること。「もやう」は「合同・共同・共有」を意味するといいます。 お土産用として、手のひらに載るくらい小さなモヤイ像を作るほか、島おこしのため、背丈1メートル位ある大きなモヤイ像も作るようになった大後さん。時に、島外へ仲間を募りながらモヤイの輪を広げていきました。 3泊分の宿泊費や交通費を負担するかわりに、新島でモヤイ像を実制作してもらうツアーをつくり、参加者を募ったことも。1992(平成4)年から1997(平成9)年頃のことです。 島の各地にある像(画像:新島村役場) 新婚旅行で訪れ、モヤイ像を彫っていった人もいたそうです。大きなサイズを作り切るには、1か月から2か月くらいかかるため、完成するまで長期滞在する人もいたのだとか。 新島には、その頃に作られた数多くの像がたたずんでいます。新島村役場によると、少なくとも約50基はあるとのこと。さまざまな人が作ったため、顔立ちやスタイルもさまざまですが、コーガ石で作られた像は基本、モヤイ像と呼ばれています。 新島のモヤイ像。渋谷のモヤイ像とは大きく表情が異なるが、れっきとした「仲間」だ(画像:新島村役場)こちらも新島のモヤイ像(画像:新島村役場)新島のモヤイ像、なぜ渋谷へ?新島のモヤイ像、なぜ渋谷へ? 新島特産のモヤイ像が、なぜ渋谷にあるのでしょうか。それは、渋谷区と新島との間に友好的な繋がりがあったためです。新島には、渋谷区に在住、在勤、在学している人たちが合宿や研修に利用できる「渋谷青少年センター」もあります。 「モヤイの言葉が意味する一致団結、協力の精神を大都会の人びとに伝えたえるとともに、新島のPRに繋げたいという意向から、渋谷区の理解を得て設置しました」(新島村役場 産業観光課) 渋谷のモヤイ像が登場したのは、1980(昭和55)年9月24日、今から38年近く前のこと。1970年代に入ってから、ファッションビル「PARCO」や「109」などが続々とオープンし、渋谷に若者の注目が集まりつつあった頃です。 渋谷にモヤイ像を作るにあたり、大後さんが共に作る仲間を募ったところ、島民以外にも、東京都内で飲食店を営む有限会社トムボーイ企画(東京都北区)の代表取締役とスタッフ、計3人の若者が手を挙げました。うち1人は、かねてから大後さんと交流があり、新島でモヤイ像をつくった経験もあったといいます。 制作の様子は、新島をPRするためにメディアを呼んで公開。像の仕上げは、現在モヤイ像がいる、まさにあの場所で行われたため、見物していく人もいたそうです。 渋谷のモヤイ像は、今いるあの場所で仕上げられた(2018年7月31日、高橋亜矢子撮影) 現在トムボーイ企画は、モヤイ像のご近所・渋谷に2店舗(インド料理とイタリアン)を構えるほか、十条、池袋、赤坂などにも出店。そしてその各店舗には、モヤイ像と同じ、コーガ石でつくられた石像やレリーフが随所に置かれています。 「トムボーイ」渋谷円山町店の壁面を覆うレリーフ(2018年10月5日、高橋亜矢子撮影)「トムボーイ」渋谷道玄坂店。レジ前には、当時のことについて書かれたリーフレットも置かれている(2018年10月5日、高橋亜矢子撮影) かつては沢山あったコーガ石ですが、現在、状況は変化しているようです。 モヤイ像づくりに参加したトムボーイ企画代表取締役の息子、山本さんは「(近年オープンした)赤坂店を作る時にも、像を作るためにコーガ石を取り寄せたのですが、以前よりも固くなっていました。コーガ石は山から切り落として使うため、その工程を行う職人が存在します。昔は複数人いた職人も、現在は数少なくなってしまっているようです」と話します。 「トムボーイ」渋谷円山町店の像。この店舗では、像はほぼ屋外に置かれている(2018年10月5日、高橋亜矢子撮影)像の奥にも小さな像が(2018年10月5日、高橋亜矢子撮影)都内に点在するモヤイ像たち 昭和50年代に頻繁につくられたモヤイ像。寄贈先は渋谷に留まらず、竹芝や浜松町駅近く、お台場海浜公園、増上寺、蒲田駅東口などに点在しています。 竹芝桟橋付近のモヤイ像。彼らが設置されたのは、1978(昭和53)年のこと(2018年8月28日、高橋亜矢子撮影)浜松町駅近くのモヤイ像。イースター島のモアイ像とは似ても似つかない見た目だが、コーガ石でつくられたれっきとした「モヤイ像」(2018年8月28日、高橋亜矢子撮影)お台場海浜公園のモヤイ像(2018年8月28日、高橋亜矢子撮影) 芝増上寺(港区)の境内にある2基は、普段は一般非公開の場所にあります。写真撮影のため、お願いして見せてもらいました。 1基は前髪が直線の女性。もう1基は、頭上に丸く髪をまとめているかのよう(2018年8月26日、高橋亜矢子撮影)(2018年8月28日、高橋亜矢子撮影) なお蒲田のモヤイ像は、設置当所は2基でしたが、うち1基は区画整理の影響で行き場を失い、テレビ放送で引き取り希望者を募ることに。たくさんの応募の中から、青森県深浦町へ「転居」することが決まりました。 青森県に「転居」したモヤイ像。除幕式は1999(平成11)年6月28日に行われた(画像:ウェスパ椿山) 今、そのモヤイ像は深浦町のホテル「ウェスパ椿山」の敷地にいます。ホテルのスタッフの方によると、「縁結びの象徴」として置いてあるためか、1円や5円など、お賽銭と思わしき小銭が置かれていくことがあるそうです。 ●渋谷駅モヤイ像 ・住所:東京都渋谷区道玄坂1-1-1 ・交通アクセス:JR「渋谷駅」南口改札から徒歩約1分 ●「トムボーイ」渋谷道玄坂店 ・住所:東京都渋谷区道玄坂2-6-17 渋東シネタワー B2F ・交通アクセス:各線「渋谷駅」から徒歩約3分 ●「トムボーイ」渋谷円山町店 ・住所:東京都渋谷区円山町10-13 フラット円山 1F ・交通アクセス:各線「渋谷駅」から徒歩約10分 ●竹芝のモヤイ像 ・住所:東京都港区海岸1-5 ・交通アクセス:ゆりかもめ「竹芝駅」から徒歩約2分、JR「浜松町駅」から徒歩約8分 ●浜松町駅近くのモヤイ像 ・住所:東京都港区海岸1-5 ・交通アクセス:JR「浜松町駅」南口から徒歩約3分 ●お台場海浜公園のモヤイ像 ・住所:東京都港区台場1 お台場海浜公園内マリンハウス近く ・交通アクセス:ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」から徒歩約8分、りんかい線「東京テレポート駅」から徒歩約10分 ●蒲田駅東口、駅前広場のモヤイ像 ・住所:東京都大田区蒲田5-16-9 ・交通アクセス:JR「蒲田駅」東口改札から徒歩約1分 ※2018年10月現在の情報です。

- 未分類