ビジネスパーソン必見! ソラマチのカリスマ実演販売士が教える、技ありのプレゼン術

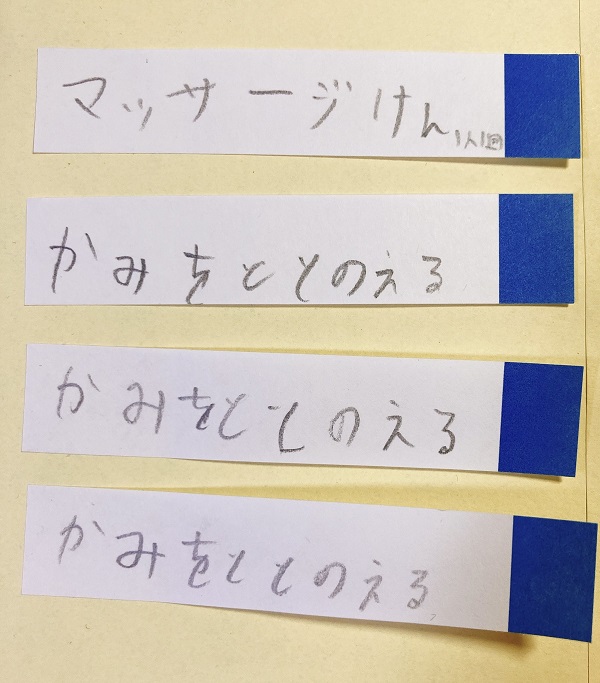

東京ソラマチにある実演販売のお店「デモカウ」では、実演販売を見ながら買い物ができます。この実演販売のテクニック、実はビジネスにも応用できるといいます。いったいどのようなテクニックなのでしょうか。「実演販売」はお客さんを幸せにする仕事 国内外からやってくる多くの観光客で日々にぎわう東京スカイツリー。そのお膝元にある商業施設・東京ソラマチ(墨田区押上)の4階で、実演販売のお店「デモカウ」が期間限定で営業しています。 ホームセンターの店長から転身した、ホメーテ渋谷さんによる実演販売。「サラリーマン時代より稼いでます」(2018年7月24日、ULM編集部撮影) 11坪の店内に、約280種類の生活雑貨が並ぶ同店。店先では毎日、オープン1時間後の午前11時ごろから、ふたりの実演販売士(以下、販売士)がパフォーマンスを行っています。 「あれほど大変だったお掃除が、こんなに簡単になるの。奥さん、ウソみたいでしょう?」 威勢のいいその口上に思わず足を止めて、商品に見入る来店客たち。販売士たちは手元を忙しく動かしながらも、満面の笑顔をキープしています。 「デモカウ」の店長を務める太田智子さん(2018年7月24日、ULM編集部撮影)「デモカウ」の店長で、自身も「エプロン太田」の名で販売士をしている太田智子(さとこ)さんは、実演販売に対するニーズの高まりを感じているといいます。 「2年ぐらい前は、私たちが実演販売をする目の前で、同じ商品の価格をスマートフォンで調べている人をよく見かけたのですが、そのような人たちが徐々に少なくなっているのです」 その背景には、「価格の安さからインターネット通販などを利用した人たちが、実際に届いた商品と自分のイメージとの差を感じて不信感を持ったからではないか」と、太田さんは予想します。 「私たちの仕事は、お客さんのそのような思いを解決することなんです。私たちが信頼のある商品を売れば、お客さんがそれをお友達に紹介して、その結果、お客さんもお友達から信頼を得ることができるんです」(太田さん) 徹底解説! 視覚・聴覚・触覚に伝える6つのテク 商品に「信頼」を与える口上とは、実際どのように行われているのでしょうか。 「デモカウ」の外観。オープンは午前10時。顔なじみのお客さんも多いという(2018年7月24日、ULM編集部撮影) 太田さんによると、ポイントは視覚・聴覚・触覚を使いながら以下の6つを伝えることだといいます。 ①興味 ②既存品が解決できない点 ③機能 ④使用方法 ⑤別の魅力 ⑥使用メリット 「デモカウ」を訪れる若い女性たちには、美容や掃除系アイテムが特に人気だという(2018年7月24日、ULM編集部撮影) お店で販売する「パルスイクロス」という雑巾を例に、太田さんに解説してもらいました。 「商品にまず興味を持ってもらうには、お客さんの頭のなかに『?(はてな)』を作り出す必要があります。この雑巾の売りは『物を拭いて付いた汚れを、水洗いで簡単に落とせる』という点です。ちなみに色はイエロー、ブルー、ピンクの3色があります。それでは行ってみましょう」 スマートフォンにメモしておいた実演テクニックを見返す太田さん(2018年7月24日、ULM編集部撮影)「『?』を作るには、いきなり製品の機能を伝えてはダメ。まず使うのは、視覚と触覚。『この雑巾、なんでブルーなのか知ってる?』といきなり質問するんです。この雑巾は色が映える製品なので、それを使って、お客さんの視覚にアピールするのです」 「お客さんはそんなことをいきなり言われても分かりませんから、当然ポカーンとしますよね。そこで使うのが触覚。『ちょっと触ってみて』と続けます。この製品は、毛足の長い天然パルプ繊維で作られていて、触り心地がいいんです。それを感じてもらいます。そうすると、お客さんの頭のなかで、ポカーンから『?』に変わります。『なんだこの商品は?』って。そういった表情を確認したら、『実演を見ていって』と促します」 「お客さんが自分の前に立ってくれたら、次は、既存品が解決できなかった点を説明します。繰り返しますが、この雑巾の売りは『物を拭いて付いた汚れを、水洗いで簡単に落とせる』こと。雑巾は使うとすぐ臭くなります。これは雑巾についた汚れが取れにくいから。ですので、今までの雑巾は『すぐ臭くなるよね』『汚れが取れにくいよね』と話します。ここでお客さんから『そうだそうだ』『あるある』といったような言葉を引き出して、共感を誘うのです」 「ここまできて、やっと機能を説明します(笑)。油汚れでベタベタになったレンジフードを雑巾で拭く、その汚れが雑巾に付く、雑巾を水の入ったバケツに入れて洗う、汚れがきれいに落ちる。この流れを見せます。お客さんは『おおーっ』となるわけです。 機能を示したあとは、具体的な使用方法を説明します。水に濡らしてただ拭くだけで大丈夫、油汚れもこの雑巾だけで間に合いますよ、と続けるわけです」 大学在学中から実演販売を行ってきた、みのりん中村さん。「仕事は孤独との闘いですが、夢を追いかけるのが楽しい」という(2018年7月24日、ULM編集部撮影)「実演する商品によって前後しますが、このあたりでお客さんの聴覚を刺激します。機能をしっかり説明したあとで、『実はこの雑巾、有名な〇〇でも使われているんですよ』とか『これまでに△△万枚も売れているんですよ』と畳みかけるのです。 採用実績や販売枚数といったデータは、商品を盛り立てる表現としてとても効果的です。逆に1番目の興味を引く段階で、同じことをしても『だからなに?』で終わってしまいます。聴覚は使うタイミングが重要なんですよ」 「5番目は、別の魅力を伝えること。この雑巾のメインの売りは『物を拭いて付いた汚れを、水洗いで簡単に落とせる』ですが、そのほかにも耐熱温度が高かったり、使う洗剤の量が少なくて済んだり、その結果手荒れをしにくかったり、という売りがあります。それを伝えるのです。 6番目は、この雑巾がお客さんにどのような幸せをもたらすかということを熱く伝えます。おおまかな流れはこういった感じです」 実演販売に必要なのは「メンタルが8割」と話していたホメーテさん(奥)。手前の雑巾が「パルスイクロス」(2018年7月24日、ULM編集部撮影) このようなテクニックは、一般のビジネスパーソンも、プレゼンなどの業務に応用できるとのこと。「デモカウ」は2019年3月31日(日)までの営業予定です。ここで体験できる販売テクニックを仕事で試してみるのも、面白いかも知れませんね。 ●デモカウ ・住所:東京都墨田区押上1丁目1-2 東京ソラマチ4F イーストヤード10番地 ・営業時間:10:00~21:00(最終受付20:30) ※2019年3月31日(日)まで期間限定営業

- ライフ