台東区役所の食堂に何度もリニューアルしている「パンダのカレー」があった!

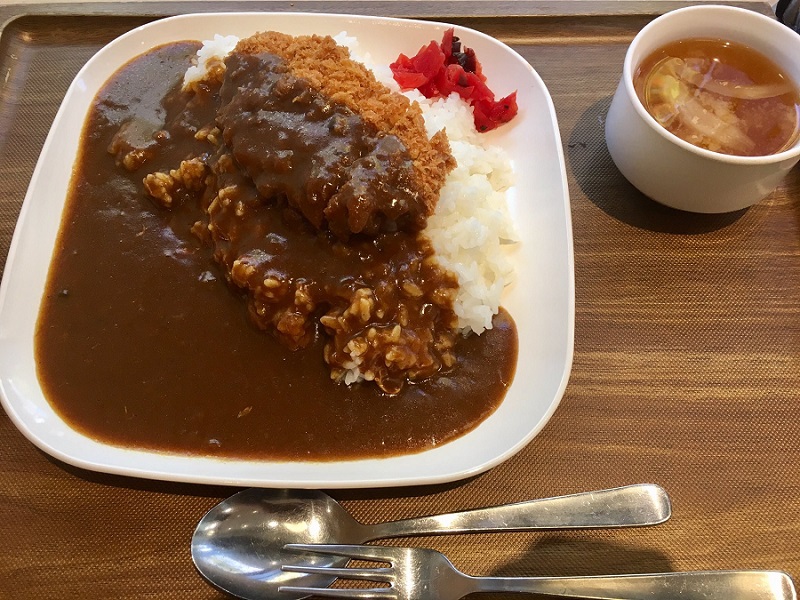

台東区役所の食堂に、知る人ぞ知る「パンダのカレー」があるのをご存じでしょうか。しかも幾度もリニューアルを繰り返しているのです。散歩ライターの増田剛己さんが解説します。知られざる「区役所カレー」の世界 筆者(増田剛己、散歩ライター)は、散歩の途中で区役所を見かけると必ず立ち寄ります。なぜなら、散歩マップや観光ガイドなどを無料でもらえるから。いい散歩コースについても教えてもらえます。 また、食堂も必ずのぞきます。区役所の食堂は一般人も大抵利用でき、その魅力はなんといっても値段が安いこと。12時台はかなり混みますが、それを外せばゆったり利用できます。 定食が売り切れている場合、筆者がよく食べるのがカレーライスです。カレーライスはほぼハズレがなく、安全なメニュー。これを筆者は「区役所カレー」と勝手に呼んでいます。 台東区東上野にある台東区役所(画像:写真AC) そんな区役所カレーで、筆者がお気に入りなのが台東区役所(台東区東上野)の食堂「チカショクさくら」の「パンダかれー」です。カレーの表記は「かれー」で、上野動物園(同区上野公園)のパンダにちなんでいます。 うわさを聞きつけ、2014年夏にチカショクさくらへ初めて行きました。しかし、なぜかパンダかれーは提供されていませんでした。しょうがないので、かわりに「アメ横カレー」を食べました。お肉や野菜などの具材もたっぷりでおいしかったです。 そして同年冬、パンダかれーが復活したというブログを目にして、台東区役所を再訪しました。 進化するカレー進化するカレー 2014年12月時点の価格は510円(税込み)。ご飯はパンダの顏の形になっており、黒い部分はごまペーストで表現。細かく切った鶏肉やたけのこなどが、具材としてゴロゴロ入っていました。 肝心の味は見た目のかわいらしさと裏腹に、大人の辛さを感じました。なんでもパンダの故郷、中国四川省の代表的な調味料のトウバンジャンを使っているのだそうです。ササに見立てたインゲンは彩りがよく、味のアクセントにもなっていました。ところが、パンダかれーは再びメニューから消えてしまったのです 再度復活したのは2017年、パンダの赤ちゃん「シャンシャン」の公開タイミングでした。チカショクさくらに行ってみると、表記はなぜか、パンダかれーから「ぱんだかれー」へとすべてがひらがなに。価格は510円を維持していましたが、味はかなり変わっていました。 シャンシャン誕生を記念してリニューアルされた「ぱんだかれー」。2017年撮影(画像:増田剛己) これまでごまペーストだった黒い部分は、海苔のつくだ煮に。インゲンはブロッコリーになり、味は甘く生まれ変わっていました。もちろん甘さのなかにちゃんとスパイシーさも感じられました。 具材にはパプリカやズッキーニなどが加わり、おいしくリニューアル。以前の大人の辛さも好きですが、甘いカレーもなかなかです。 再びリニューアル再びリニューアル そして先日、上野動物園の双子のパンダであるオスの「シャオシャオ」とメスの「レイレイ」が2022年1月に公開されるというニュースを見て、筆者は「もしや、カレーがまたリニューアルされる?」と思ったため、台東区役所に12月16日(木)、早速足を運びました。 結果はビンゴ! 新カレーを発見しました。名前は「双子のベジぱんだカレー」。券売機をポチッと押します。値段は580円と、これまでより70円高くなっています。限定10食のため、早い時間に行かないと売り切れてしまうかもしれません。 「双子のベジぱんだカレー」はとてもヘルシー。2020年12月16日撮影(画像:増田剛己) 店長の飯田武さんいわく、双子のベジぱんだカレーはこれまでとはまったく異なり 「大豆ミートを使ったヘルシーなカレーに仕上がっています」 とのこと。厨房(ちゅうぼう)で作っている女性にも聞いてみたら、以前より少し手間が増えたといいます。なるほど双子ですから、ふたつ分の顔を作らなくてはなりません。 黒い部分は前回同様、海苔のつくだ煮です。ルウには流行りの大豆ミートが使われており、味はほどよくスパイシー。具材のスナップエンドウとユニークな形のフライドポテトもいいアクセントになっています。ご飯は200gと結構な量。ギュッと詰め込まれています。 少し残念だった点がひとつ。コロナ禍前のパンダかれーはセルフサービスで福神漬けが入れ放題でしたが、現在は時節柄、中止されていました。 上野動物園でパンダを見に行った帰りに台頭区役所で双子のベジぱんだカレーはいかがでしょうか? 10食限定なので、カレーを食べてからパンダを見に行くほうがいいかもしれませんね。

- カレー

- 上野駅

- 稲荷町駅