広島原爆投下76年――爆心地から680km離れた東京に「被爆アオギリ二世」が植えられるまで

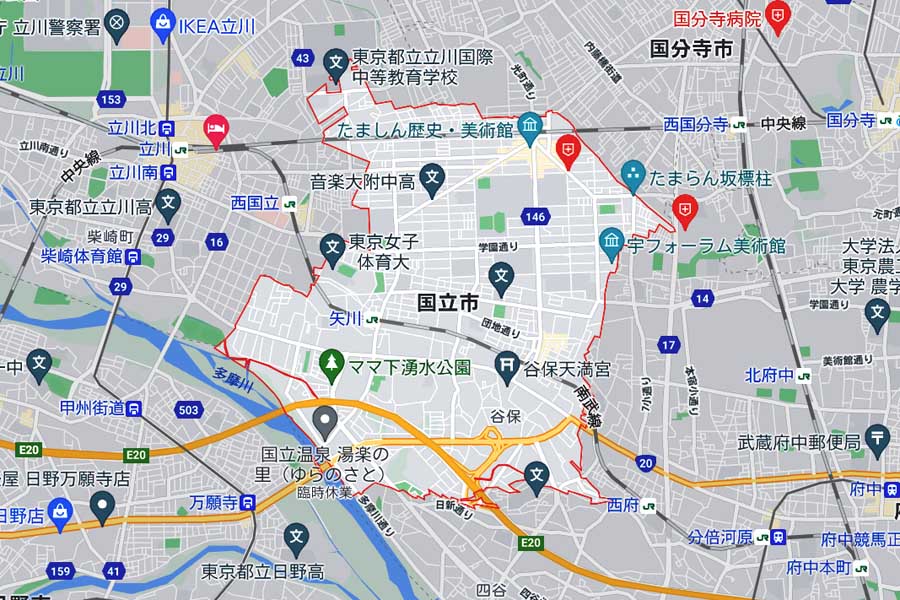

8月6日は「広島原爆の日」。戦争の惨禍や平和の意味についてあらためて思いを致す日です。そのきっかけのひとつとなるのが、東京など各地に植えられている「被爆アオギリ二世」の木。その歴史をチアライターの成田愛恵さんが辿ります。76年後の8月6日を迎えて 2021年8月。原子爆弾投下から76年が経過します。 76年前、広島と長崎に投下された原爆で被爆し、被爆者健康手帳を持つ人の平均年齢は83歳を超えており(2021年3月末時点)、被爆や戦争体験の継承が課題となっています。 東京・国立市で育つ「被爆アオギリ二世」(2021年8月5日、ULM編集部撮影) 開会中の東京オリンピックでは、「広島原爆の日」に合わせて選手や大会関係者に黙とうを呼び掛ける要請が地元から寄せられました。報道によると、2021年8月8日(日)の同閉会式で「広島の人たちへの思いも共有する」プログラムが予定されているといいます。 次世代への記憶継承のため体験者の講話をはじめさまざまな取り組みが続けられてきましたが、被爆による被害を伝えるのは人だけではありません。 被爆を語り継ぐもののひとつに、広島・長崎で生き延びた「被爆樹木」があります。この被爆樹木の子孫が東京でも育っているのはご存じでしょうか。今回は東京にもある「被爆アオギリ二世」についてお伝えします。 原爆の被害を伝える被爆樹木原爆の被害を伝える被爆樹木 1945(昭和20)年8月6日午前8時15分、投下された原子爆弾は広島市の上空約600mの地点でさく裂。地上からの距離は東京スカイツリー(墨田区押上、高さ634m)とおよそ同じです。 原爆は大勢の人の命を奪い、人々に深い傷跡を残しました。建物や草木も被害を受け、原爆投下直後の広島市内の写真には、地上に立ってはいるものの幹が熱線に焼かれ枝葉が無くなり枯れ木のようになった細い木や倒木が写っています。 1996年、世界文化遺産に登録された広島市の原爆ドーム(画像:写真AC) 被爆樹木は、原爆の熱に焼かれたり、爆風で倒されたりするなどの被害を受けた樹木を指します。広島市では爆心地からおおむね2km以内で被爆した樹木のうち、現存する約160本を被爆樹木に登録しています。樹木医が木の健康状態を調べ、保全活動がされています。 広島市が発行している『ヒロシマの「もの言わぬ証人」たち~被爆建物・被爆樹木巡りガイドブック~』によると、被爆樹木には被爆の痕跡と見られるいくつかの特徴があります。 爆心地側の幹が被爆の影響で焼け成長が停滞したため、反対側の幹と成長スピードに差ができて爆心地に向けてお辞儀をするように曲がっているものや爆心地側の枝や根が少なくなり、樹皮が細かく割れて萎縮しているものもあるといいます。 広島の復興の象徴「被爆アオギリ」広島の復興の象徴「被爆アオギリ」 被爆樹木にはクスノキ、シダレヤナギ、ソメイヨシノなどさまざまな樹木が登録されています。なかでも「アオギリ」は、被爆の翌春に芽吹き広島市の人々に生きる希望になった樹木のひとつとされています。 平和記念公園内にある、被爆したアオギリ(画像:写真AC) アオギリは街路樹や公園、庭に植えられることが多く、樹皮が青く、葉がキリに似ていることから「アオギリ」と呼ばれるようになりました。冬には葉を落とし、初夏には黄色い花を咲かせ、緑と黄色のコントラストがさわやかな夏の到来を思わせます。 被爆アオギリは広島市中区の平和記念公園内にあります。被爆当時は爆心地から北東へ約1.3kmの旧広島逓信局中庭にありました。広島市の記録では爆心地から被爆アオギリの間に遮るものがほとんどなく、爆風と熱線で枝葉がすべてなくなり、爆心地側の幹が半分ほど焼けたとされています。 枯れ木同然だったこのアオギリは1946年春に再び芽吹き、その生命力が戦後復興へと向かう人々に勇気を与えました。 被爆アオギリは復興に向かう人々の心を支えただけでなく、後世に平和を伝える木でもあります。広島市の小学生は平和学習の一環で被爆アオギリについて学びます。被爆アオギリから採れた種子から「被爆アオギリ二世」を育てている小学校もあります。 アオギリは歌を通しても平和を伝えています。小学2年生(当時)の森光七彩さんが小学校での平和学習を元に作詞・作曲した「アオギリのうた」です。翌2001(平成13)年には広島市が募集した「広島の歌」でグランプリに輝きました。 この歌は広島の小学生ならば平和学習や授業で一度は歌ったことがあるほど有名で、平和記念公園のアオギリの前には「アオギリのうた」を再生できる記帳台があります。 東京で平和を伝える被爆アオギリ二世東京で平和を伝える被爆アオギリ二世「被爆アオギリ二世」があるのは広島市内だけではありません。広島市は国や地方公共団体、学校などを対象に被爆アオギリ二世の苗木を希望者に配布する事業を行っており、全国各地に被爆アオギリ二世が被爆と平和を伝えています。 2020年8月6日撮影、おりづるタワー展望階から見た平和記念公園と原爆ドーム(画像:成田愛恵) 東京都内では国立市、小金井市、小平市、多摩市、江東区などにあります。公園や市役所に植樹しているほか、港区立三田中学校では校内で苗木を育てています。公式サイトに、植樹後アオギリが育つ様子を写真を添えて記録した「成長日記」を掲載している自治体もあります。 普段何気なく通っている東京の道にも、被爆の歴史を伝えるアオギリが立っているかもしれません。 被爆直後、広島は「75年は草木も生えない」と言われました。76年が経過した今、広島には緑が覆い茂っています。そしてあの日を生き抜いた樹木は広島から東京、日本各地に広がり、被爆を伝え平和を訴えています。 暑い夏の日。木漏れ日の下で涼みながら、76年前の出来事を考えてみませんか。

- おでかけ

- 国立駅