恋が実ると噂の「LOVE」の彫刻、なぜ西新宿にある? 誰からも愛される作品の由来とは

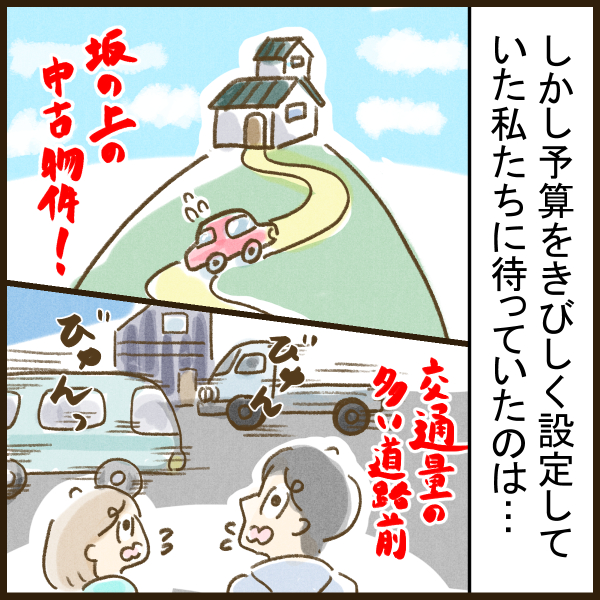

西新宿の高層ビル群の交差点に立つ、高さ約3.5m、鮮やかな赤色の「LOVE」の文字で形づくられる正方形のオブジェは、アメリカの芸術家、ロバート・インディアナ氏の作品「LOVE」(写真=新宿アイランド提供)です。記念撮影や待ち合わせの定番スポット 西新宿の高層ビル群の交差点に立つ、高さ約3.5m、鮮やかな赤色の「LOVE」の文字で形づくられる正方形のオブジェは、アメリカの芸術家、ロバート・インディアナ氏の作品「LOVE」(写真=新宿アイランド提供)です。1995(平成7)年に開業した複合施設「新宿アイランド」(丸の内線西新宿駅)の敷地内にあり、その周りでは平日、休日を問わず、記念撮影を楽しむ人や、待ち合わせをする人の姿が多く見られます。 ロバート・インディアナ「LOVE」(画像:新宿アイランド) 校外学習の授業で東京に来て、自由行動中だという女子高生のグループは、VとEの文字の間を通り抜けながら「私幸せになれるかも~!」と大はしゃぎ。「この作品、世界で有名なんですよね」と話す社会人カップルは、文字のすき間に身体をうずめて記念撮影のポーズをとっていました。 この「LOVE」という作品は1965(昭和40)年に初めて発表されたものです。ニューヨーク近代美術館のクリスマスカードのために描かれたのが始まりで、その後シルクスクリーンや彫刻などさまざまな形態で展開されました。特に、大型のオブジェはニューヨークをはじめ、台北、シンガポール、バンクーバーなど世界中の都市に設置されています。 新宿駅から来る人びとに「愛をもって歓迎」を 世界中にある「LOVE」のひとつがここ西新宿にある「LOVE」というわけですが、なぜ、東京ではこの場所に設置されたのでしょうか。 もともと、「LOVE」が設置されている新宿アイランドは、開発時から敷地内に10点以上のパブリックアート作品を設置する計画でした。その象徴に位置づけられているのが「LOVE」だったといいます。このパブリックアート計画を主導した南條史生さん(森美術館館長、美術評論家)は、「LOVE」を設置した当時の経緯を次のように話します。 「新宿アイランドの敷地で最も重要な場所は、新宿駅から徒歩で来る人びとにとって、ちょうどゲートとなる場所でした。その位置に、もっともカラフルで視認性が高く、英語ではあるが誰でも分かるメッセージとして『LOVE』を設置しようということになったのです。これは、訪問者に対して『愛をもって歓迎する』という意味合いを込めています」 また当時、南條さんは設置場所だけでなく、作品の「色」にもこだわったといいます。 「新宿アイランドの『LOVE』は、ロバート・インディアナ氏が描いて有名になった絵画作品の『LOVE』と全く同じ色で塗られています。これは、もとの絵画作品へのオマージュであり、また最も正当な『LOVE』を体現する彫刻にするため、こちらから依頼して塗装してもらったのです。その結果、当時はほかに存在していない、明快な色を持った作品になったのです」(南條さん) ニューヨークのマンハッタン6番街に設置されている 「LOVE」。西新宿のものと違い、文字の内側は全て青色に塗られている(2013年9月、佐藤 勝撮影)。 完成した作品が設置されて以来、「LOVE」は多くの写真家の撮影現場となり、テレビドラマなどの舞台にもなっています。 「非常に単純明快に人々に受け入れられ、みんなが知っている作品となりました。今でも、訪れる人に対する広い愛を体現し、来場者に歓迎の意を表するメッセージを発していると思います」と南條さんは話します。 作者のロバート・インディアナ氏は2018年5月19日に89歳で亡くなりましたが、彼が残した「LOVE」の周りには、思い思いに楽しいひとときを過ごす人びとの姿がたえません。 ●ロバート・インディアナ「LOVE」 ・住所:東京都新宿区西新宿6-5-1 ・交通アクセス:丸ノ内線西新宿駅E7出口から徒歩約1分

- 未分類