麻布・広尾・目黒に「高級住宅街」「下町」の真逆イメージが両方根付いた歴史的経緯(後編)

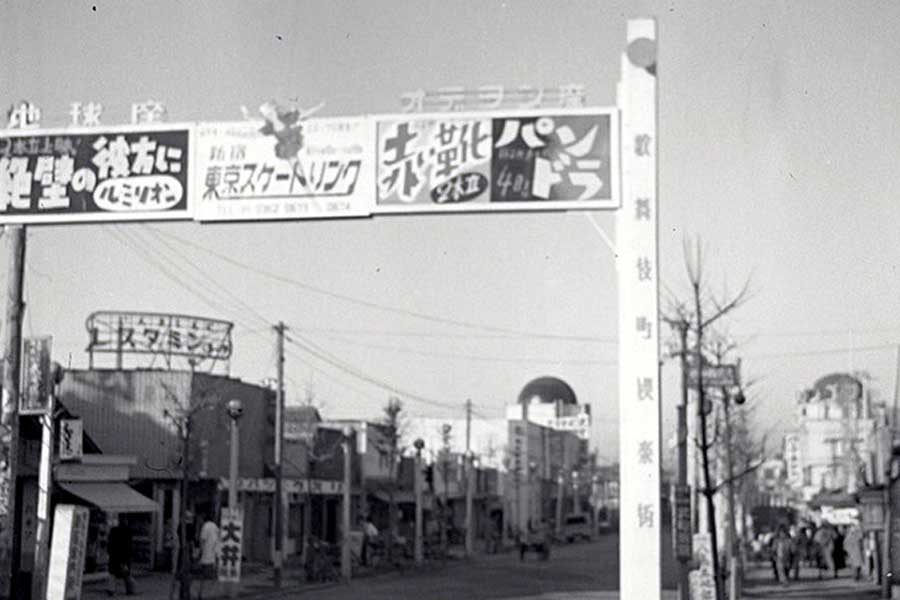

戦後に訪れた価値の大転換 麻布、広尾、目黒という主に日比谷線沿線の地名を聞くと、芸能人や著名人が多く住み、住みたいが手の届かない「山の手」の「お屋敷町」、「高級住宅街」というイメージがあります。実際、沿線別の路線地価は極めて高くなっています。 他方で、地元民や年配者などは全く対極のイメージも持っています。意外ですが、「原っぱ」、「庶民層」、「ブルーワーカー」などの印象です。この地域の1960年代は、映画『ALWAYS三丁目の夕日』の舞台に近いかもしれません。 この二重性をひも解いてみようとするのが本稿の狙いです。3回続きの第3回は、近現代のまちづくりという側面から。 ※ ※ ※ 東京の南西地域の丘陵地域が持つ、対極的な二重性。なぜ、このようなイメージが持たれるようになったのでしょうか。 日本有数の高級住宅街のひとつ、広尾の歴史とは?(画像:写真AC) 理由を要約すれば、江戸の自然地形を利用して江戸のまちづくりを計画的に行った徳川家康、そして、それを近代都市化しようとした明治新政府、震災と戦争の破壊からの再建計画、戦後の高度経済成長、バブル経済による地価急騰と崩壊、そしてアベノミクスなどが重ね合わされた結果です。 この歴史的変化によって、この地域の価値が逆転し、表面と深部が逆のイメージを持つことになったようです。 パリのような計画的なヨーロッパ都市では、このような二重性は生まれなかったでしょう。 麻布に残る「町民の土地」の名残麻布に残る「町民の土地」の名残 この地域の変遷(へんせん)には、江戸のまちづくりのなかで、裏鬼門という方角が「空気」のように大きな影響を与えたようです。 武蔵野台地の東端に位置する江戸城から見て、これらの地域が位置する南西方面は、偶然も重なり「原っぱ」として放置されてきました。裏鬼門は寺などがふさわしい場所です。 江戸の中心部は、西に武家地、城下には町人地という原則で町割りがなされました。しかし、麻布あたりの周辺になると、混在が多くなり、裏鬼門であることから寺が多く、寺地が加わり、武家地と町人地に分散します。 また、農民層も加わります。お寺も、武家の多くが、天台宗、禅宗、浄土宗などですが、民衆救済を説く親鸞の開いた浄土真宗に関東で最初に転宗したのは麻布十番の善福寺(港区元麻布)です。町人、職人、農民などの庶民が多かったことを示しています。 江戸で確立した地柄は、歴史変化によって、大きく価値転換します。 明治維新によって、諸大名は各地に戻り、空き家は明治新政府が接収し、要人への恩賞として支給されました。 南部藩下屋敷は、新政府軍の大将で西郷隆盛が参謀となった有栖川宮熾仁殿下の御用地(港区南麻布)となりました。さまざまな貧民層や明治維新の賊軍(ぞくぐん)の救済組織もたくさんできました。 「赤い靴」の女の子の像が麻布十番にあるのもその名残です。二・二六事件の将校が眠る寺もあります。 駐留米軍が塗り替えた空気駐留米軍が塗り替えた空気 維新後は、後藤新平などの新政府要人が住むようになりました(跡地は現在、中国大使館)。 しかし、大多数の層は庶民層です。昭和になると、さまざまな政府施設、病院や軍事施設ができます。二・二六事件の主力部隊である陸軍歩兵第3連隊の駐屯地は、現在の港区六本木にある新国立美術館です。しかし、まだまだこの地域は庶民層が主役でした。 様相が一変し、高級住宅街としての先端の地域となっていくのは、やはり戦後です。 米軍が日本に軍事施設などの建物600か所以上を接収し、最大で43万人が駐留しました。駐留軍は全国に分散しますが中心は東京です。結局、「原っぱ」と称されたこの地域が多くを受け入れます。 渋谷、赤坂、六本木にも駐留しました。そして、米兵を顧客とする、さまざまな飲食業や「水商売」が生まれます。 富裕層の代名詞ともなった六本木ヒルズ(画像:写真AC) 欧米のファッション、新しい飲み物や食べ物などが導入されるようになります。広い土地を必要とする大使館が集積します。 その集積が若い世代を引きつけ、六本木、麻布、広尾、白金、中目黒、目黒へとどんどん西へと延伸していったようです。 欧米の新しいスタイルが輸入され、その魅力に若者が引かれ、人口が集積し、地価が上昇し、外へ外へと伸びていったようです。 この結果が、富裕層の住む「山の手」の印象です。 タワマンと古い家屋が同居する街タワマンと古い家屋が同居する街 森ビルの港区再開発事業も大きな影響を与えました。六本木ヒルズは、居住者は「ヒルズ族」と呼ばれ、富裕層の代名詞となりました。 庶民だった地権者は高層マンション建設に協力し、等価交換によって収入源を得て、地価の上昇によって一挙に資産家になりました。 しかし、この地域の深部はまだまだ変わっていません。 土地を持っていなかった層は庶民のままです。麻布十番や広尾には、浴室のない家に住む人のための銭湯がありました。裏道を歩くと、トタン屋根の住まいも残っています。 古川橋(港区南麻布~白金・三田)周辺は、戦後、零細工場がたくさんありました。目黒も川沿いを歩くと寺町としての庶民の名残が多くみられます。 戦後のアメリカ進駐軍によって、裏鬼門の位置する原っぱの麻布・広尾・目黒方面の価値転換が起こり、この地域は二重の顔を持つようになったと思います。富裕層の表面の深部には裏鬼門の顔があります。 常に変化し続ける都市 2023年頃、「飯倉」(港区麻布地域東部の歴史的地名)に日本最高層で東京タワーと同じ高さの高層マンションなどの施設が三つ開業を予定しています。 それによって、港区の中心は、都市機能や人口などの観点からここに移るのではないかと言われています。 「飯倉 ― 愛宕 ― 虎ノ門」と、江戸城の裏鬼門の南西へとより近づくことになります。そして、虎ノ門は「マッカーサー道路」(同区新橋~虎ノ門)規制からやっと解放されて、お台場へとつながります。 江戸・東京は、計画的にではなく、まるで生き物のように自生的発展をしていきます。それが、無秩序に見えたりしますが、単純ではない、複雑な多様性を生んでいます。 「多様性が多様性を生む」という「多様性の経済」(J.ジェイコブス)の都市です。だからこそ、これだけ両極を併せ持つ地域が生まれたように思います。

- 未分類