浅草の歴史文化の継承

歴史を感じられる街は数あれど、江戸時代からの風情や有形・無形の文化、人々の気質などが現在に継承されている代表といえば浅草ではないでしょうか。

浅草は江戸時代にはすでに参詣、行楽、歓楽といったエンターテインメントを楽しむ象徴的な街で、多くの人々が集まる一大歓楽街でした。

実際、当時は日本最初の遊園地である浅草花やしき(台東区浅草2)や映画館、劇場、花街、芝居小屋、食事処など多くの芸能・文化が集積。それらの一部は浅草の人々によって継承され、今日の浅草文化を構築しています。そうした街並みや風情が人々を魅了しているのです。

コロナ渦なかで興行収入の歴代1位に迫りつつある『鬼滅の刃』でも、アニメ版の第7回や8回では凌雲閣(りょううんかく)や仲見世(みせ)などが描かれており、大正時代の浅草が舞台になっています。

TVアニメ『鬼滅の刃』(画像:(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable、エクシング)

TVアニメ『鬼滅の刃』(画像:(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable、エクシング)

主人公の竈門炭治郎(かまど たんじろう)は、多くの人が行き交い、夜でも明るくにぎわう浅草の発展ぶりに驚きつつも、人の多さに疲れ果てます。こうしたマンガやアニメ、小説などのコンテンツでも浅草のにぎわいがよく描かれています。

コロナ前の訪問者は年間約3000万人

浅草といえば浅草寺(同)ですが、寺伝によると約1400年以上の歴史があり、コロナ前には年間約3000万人の人が訪れていました。

浅草寺が全国に知れ渡るようになったのは、室町時代から安土桃山時代にかけて、名だたる武将たちの祈願所として定められたことに始まったといわれています。そして、その後の長期政権である江戸幕府からも祈願所とされ、現在に至っています。

また食文化に関しても、江戸時代から続く老舗の食事処が残っています。

例えば1801(享和元)年に創業された土壌鍋の店・駒形どぜう(台東区駒形1)、江戸銘菓の「雷おこし」が人気の常盤堂(浅草3)、1837(天保8)年創業で日本最古といわれる天ぷら屋・三定(浅草1)、1800年代前半に創業されたといわれる鰻駒形前川(駒形2)、1854(安政元)年創業の栗ぜんざいが有名な甘味処・梅園(浅草1)、1880年創業のリキュール「デンキブラン」と洋食が味わえる神谷バー(同)など、ほかにも数多くあります。

浅草寺の仲見世(画像:写真AC)

浅草寺の仲見世(画像:写真AC)

なじみがない人もいるかもしれませんが、花街も浅草文化を彩っている文化のひとつです。

浅草花街は浅草寺の裏手、浅草3丁目から4丁目に位置し、江戸時代から続いています。大正時代の浅草の芸者数は1000人以上で、料理屋も50軒ほどありましたが、現在では20人程度に。そうしたなかで浅草花街の特徴は、現在はここにしか在籍していない男性の芸者「幇間(ほうかん)」が6人在籍していることでしょう。

浅草復興と文化

このように江戸時代からさまざまな文化に彩られにぎやかだった浅草かいわいですが、関東大震災(1923年)や東京大空襲(1945年)で大きく被災した地域のひとつでもあります。

その際、浅草寺に続く仲見世や浅草かいわいのほとんどの建物は崩壊したり、破壊されたりしましたが、浅草寺は一部を除き、観音堂にほとんど被害がなく、人々の避難所や復興の中心となりました。

今も昔も、避難所や参詣、観光などさまざまな目的で人々が集う場所として、歴史を目撃してきたのが浅草寺であるともいえます。

また浅草花街も関東大震災の際に被災しましたが、すぐに復興。戦争が始まる前の昭和初期以前までに、芸者数は約750人、置き屋も約300軒、料理屋も37軒までに回復したといわれています。

その後の太平洋戦争により、浅草かいわいは再び大きく被害を受け、それまで浅草のシンボルだった凌雲閣も関東大震災で半壊に。しかし、浅草花街は翌年に活動を再開しています。

江戸東京博物館にある「凌雲閣」の模型(画像:清水麻帆)

江戸東京博物館にある「凌雲閣」の模型(画像:清水麻帆)

当時の芸者数は40人ほどでしたが、復興に向けていち早く動き出していました。毎年約200万人が集まる一大イベントである三社祭(浅草神社例大祭)にもこの頃から参加するようになり、今日の祭りの奉納舞踏につながっているのです。

近年は、お座敷遊びをする人が少なくなるなか、芸者が自ら英語や中国語で「お座敷おどり」の演目を説明。外国人観光客に無料体験のお座敷遊びを提供するなどしていました。

現在のコロナ渦で浅草のにぎわいはもとより、芸者衆の活躍の場がほとんどない状況が続いています。花街存続のため、東京浅草組合はクラウドファンディングを行い、181人の支援者から約535万円を集めました。

これらの返礼品のなかで「芸者衆と直接触れあえる女子会ランチ」や「芸妓(げいぎ)体験」など魅力的なものがありました。こうした返礼品は、伝統文化継承のための財政的支援の側面もありますが、これまで芸者衆と関わることがなかった人たちに知ってもらえる機会となります。今回の危機もピンチをチャンスに変えるようなアイデアで乗り越えようとしているわけです。

草の歴史文化が続く理由

このように浅草の歴史文化が現在まで続いているのは、浅草文化を担う人々がそれぞれの技や精神、誇りを持って受け継ぎつつも、困難に直面した際には彼らが中心となり、イニシアチブを取って地域や文化の復興に取り組んでいるからです。

そこには同じ地域文化を基盤としたコミュニティーのアイデンティティーがあり、それが復興の基軸となっています。そのため、地域復興に文化が重要な役割を果たすのです。

三社祭の様子(画像:写真AC)

三社祭の様子(画像:写真AC)

地域経済学者の宮本憲一氏は、地域の維持可能な発展には住民の地域づくりへの参加が重要であると1970年代に指摘し、「内発的発展論」を提唱しています。また、都市経済学者の佐々木雅幸氏も地域づくりにおける文化や創造性の力について、「創造都市論」のなかで論じています。

さらに文化地理学者の増淵敏之氏も、文化産業の発展には文化的なネットワークが重要であることを指摘しています。このように地域の発展において文化というものが重要な役割を果たすのです。

歴史文化が現存している街になぜ人は引かれるのか

現代社会に生きる私たちは、なぜ歴史文化を継承してきた浅草に、歴史文化が味わえる街やレトロな雰囲気に引かれるのでしょうか。

私たちは時空を超えて存在している有形・無形の歴史文化に触れると、歴史と自分がつながっている、またはその歴史の一部のなかで生きていることを認識できます。それは当時を体験できることであり、さまざまな想像を駆り立てます。つまり、浅草はそうした体験ができる場所なのです。

浅草の飲食店街(画像:写真AC)

浅草の飲食店街(画像:写真AC)

実際にコロナ前まで観光客たちが着物や浴衣をレンタルし、街を闊歩(かっぽ)している姿をよく見かけました。加えて、コロナ渦でさえも若者たちが和装で歩いている光景も普通です。

マンガやアニメから得られる想像力

また小説やマンガ、アニメなどのさまざまなコンテンツを通じて、違った想像が駆り立てられることで、自分だけの小さな楽しみを得ることもできます。

例えば前述の『鬼滅の刃』の劇場版『無限列車編』では、炎柱の煉獄杏寿郎(れんごく きょうじゅろう)が物語の主要な人物として登場します。彼の実家は現在の東京都世田谷区といわれていますが、もし彼が当時の浅草に行ったことがあるとしたら、浅草文化やおいしいものを堪能したのでしょうか、いったい何を食べたのでしょうか……

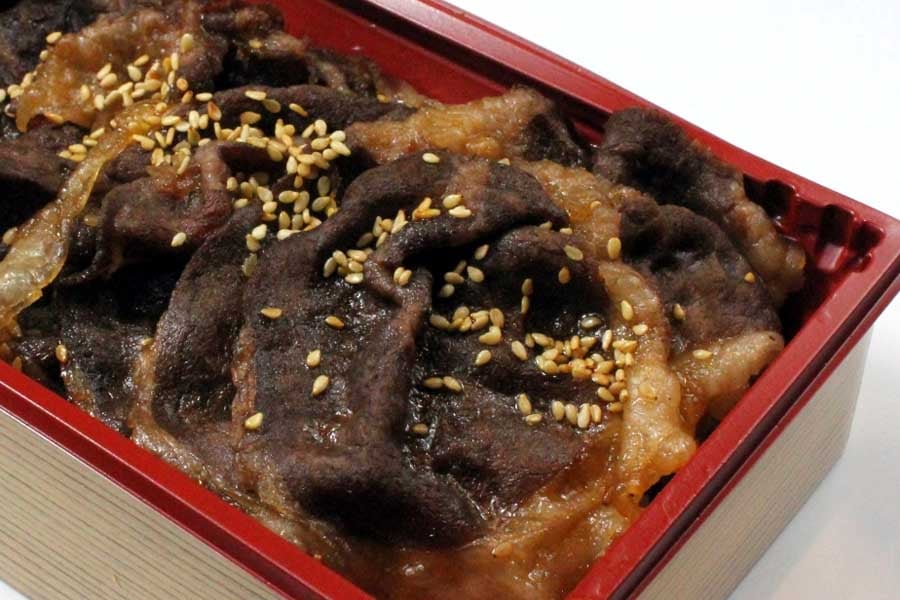

これを連想したのは、煉獄杏寿郎が蒸気機関車(無限列車)のなかで牛鍋弁当をおいしそうに「うまい、うまい」といって10個以上も食べているシーンが印象的だったからです。

牛鍋弁当のイメージ(画像:写真AC)

牛鍋弁当のイメージ(画像:写真AC)

浅草には電車が当時開通しており、江戸時代から今日まで続く歴史や文化、老舗の食事処がそのまま現存しているため、こうしたことを容易に想像でき、連想につながったわけです。同時に、煉獄杏寿郎には浅草を堪能し、楽しい時間を過ごした時間があってほしいと切に思いました。

私たちは現存している歴史文化を通じて、さまざまな想像を膨らましたり、貴重な体験をしたりして、自らが過去・現在・未来へつながっていることを実感するのです。

東京には浅草だけではなく、地域ごとの歴史や文化がたくさんあります。東京にある「地元」や「地域文化」をぜひ探してみてください。新たな発見や自分なりの楽しみ方が見つかるはずです。