カラフルで個性的、女子ファンも増加中! 団地に佇む給水塔の魅力と東京のベスト3

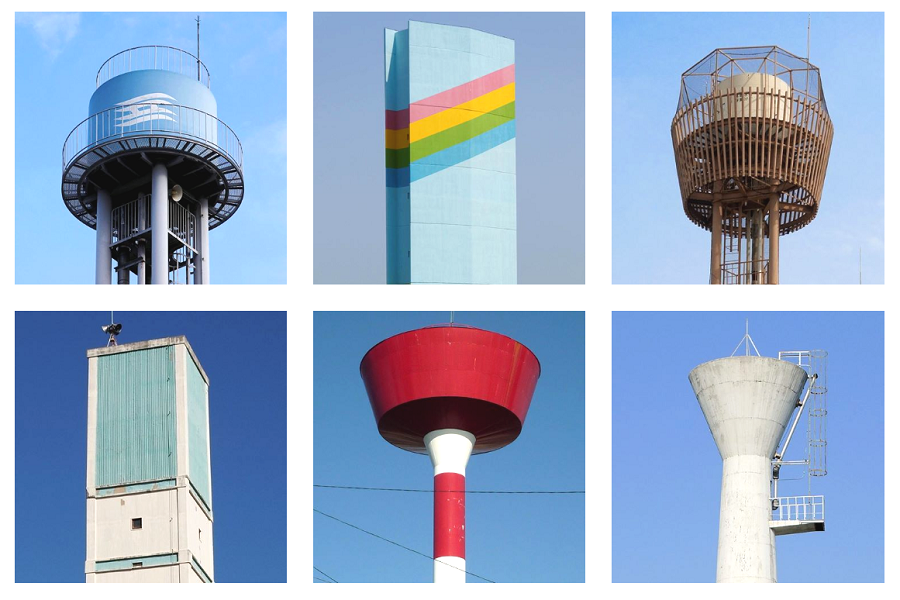

街なかで見かける給水塔には、さまざまなデザインがあります。いったい何種類ぐらいのバリエーションがあるのでしょうか。全国各地の給水塔を巡る有名ブロガーに話を聞きました。建設の最盛期は昭和30~40年代 街中にある団地の近くを通りかかったときに、住居棟の間に細長い筒のような、背の高い建物が視界に入ることがあります。それが給水塔です。 「日本給水党」のインスタグラムに掲載されたバリエーション豊かな給水塔(画像:日本給水党) この給水塔が現在、注目を浴びています。2017年11月には、コム・デ・ギャルソンや4℃などの広告写真で知られる写真家・オオタマサオさんによる書籍「TOKYO WATER TOWER」(地球丸)が発売されたほか、さまざまなメディアで取り上げられています。 給水塔とは、頂上部分のタンクに水を貯め、その水圧を使うことで、水を各家庭に供給する施設のことです。そんな給水塔の魅力とはいったい何でしょうか。給水塔の鑑賞ブログ「日本給水党」を運営し、2018年10月6日(土)には著書「団地の給水塔大図鑑」(シカク出版)を上梓したUCさんにお話を聞きました。 2020年オリンピックで減少の恐れも 給水塔は団地でよく見かけますが、それ以外にも存在するのでしょうか。またいつごろから増えたのでしょうか。 「高速道路のサービスエリアや工場、水道局が管理する場所などにもあります。給水塔そのものは戦前から存在していますが、高度経済成長期の昭和30~40年代にもっとも多く作られました。別の給水方式などが発達したため、平成に入ってからは作られなくなりました。現在は減少の一途をたどっています」(UCさん) 団地に限定すると、給水塔は全国に900から950基あるそうで、UCさんは10年間をかけて、そのうちの662基(2018年7月現在)を回ったといいます。しかし、すでに約80基は取り壊されてしまったとのこと。東京には約160基が現存していますが、2020年開催予定の東京オリンピックによる影響で、減少するペースは今後上がっていくとUCさんは予想しています。 (左)UCさんによる著書「団地の給水塔大図鑑」。団地にある給水塔が約400基収録されている(画像:シカク出版)/(右)「日本給水党」が分類する給水塔の形状(画像:日本給水党) ひとくちに給水塔といっても、形状はさまざまです。UCさんはブログ内で「とっくり型」「ボックス型」「円盤型」「むき出し型」「円柱型」「剣型」「フエラムネ型」「待ち針型」「枡(ます)型」の9種類に、形状を分類しています。現在、給水塔の書籍を制作中というUCさん、そこではさらに12種類に分類を深めているそうです。 東京は「円盤型」が約5割「給水塔の形状は、住宅の供給者や建設時期、地域、工費、トレンドによって大きく変化します。例えば『とっくり型』は、昭和30年代から40年代にかけてよく作られましたが、50年代にはストップしています。方や『ボックス型」は30年代以降、『円盤型』は40年代以降、その数を増やしています。特に『円盤型』は、日本鋼管(現JFEエンジニアリング)製が多いのが特徴です」(UCさん) 全国でもっとも多いのは「ボックス型」で、全体の約4割を占めるといいます。しかし東京では、「円盤型」が約5割でトップ。UCさんはその理由について、以下のように説明します。 「東京の団地は住民の数も多いため、敷地内で工事するのもひと苦労なのです。そのため、工場で容易に成形できて、そのまま持ち運びができる『円盤型』が普及したと考えられます」 なお、「円盤型」は都営住宅と公社住宅(東京都住宅供給公社)に多く、UR(旧公団住宅)にはないそうです。 象徴になり切れてない「あいまいさ」が魅力 ここまで給水塔の歴史を聞いてきましたが、そもそも給水塔の魅力とは、どこにあるのでしょうか。 多摩市の愛宕二丁目住宅にある給水塔。ジブリ映画「耳をすませば」に登場して有名に(画像:日本給水党)「『これが魅力です』と明示できないところが魅力ですね。給水塔は背が高く目立ちますが、観光用のタワーほどの高さではありません。形も色もさまざまですが、華やかなものはほかにもいっぱいあります。また、団地という限られた敷地の中に立っているので、地域のランドマークにもなり切れていません。それでも無視できない存在。そのような曖昧なところが魅力なんです」(UCさん) ブログを始めた2008(平成20)年と比べて、この10年間で給水塔ファンは「倍以上」に増えたと感じているUCさん。特にSNS上のつぶやきが以前にも増して多くなったそうです。 若い女性ファンも増えている また、給水塔は意外にも、若い女性ファンを魅了しています。 「給水塔のタンク部分の写真を、日本給水党のインスタグラムにアップしているのですが、若い女性がよく反応してくれるようになりました。現状は色や形に関するコメントが多いですね。彼女たちの感性のどういった部分に給水塔が引っかかったのか、とても興味深い。おそらく、インターネットが発達したことで、給水塔のような、あまりメジャーではなかったものに、自分の趣味趣向を見出そうとする女性たちが増えているのではと感じています」(UCさん) 東京の給水塔ベスト3 ミュージックビデオのロケ地にも東京の給水塔ベスト3 ミュージックビデオのロケ地にも 最後に、都内の「給水塔ベスト3」をUCさんに挙げてもらいました。 多摩川住宅の『とっくり型』給水塔(画像:日本給水党)「戸数3874戸のマンモス団地に、5基の給水塔が立っています。5基という数は全国でもトップクラス。私が知っている範囲では最多です。形状は『とっくり型』で、くびれの位置が真ん中に近く、直線的で珍しい形状となっています。また団地内の近未来的な雰囲気も素晴らしく、テレビのロケ地やバンドのミュージックビデオの舞台に、たびたび登場しています。給水塔ファンにとって、まさしく聖地といえる場所です」(UCさん) 町田山崎団地の『ボックス型』給水塔(画像:日本給水党)「ふたつめも戸数3920戸のマンモス団地です。給水塔は『ボックス型』1基のみ。ここはひと言でいうと『かわいい』給水塔です。URのシンボルカラー2色を配した塔上部の下に、各側面2つずつ、短いスピーカーが付いています。このスピーカーを目に、その間の窓を口に見立てると、なんだかとぼけた、かわいい顔に見えませんか(笑)。そのほかにも、この団地は毎年秋に、団地内にヤギを放し飼いにして雑草を食べさせ、除草する取り組みを行っています。その時期に足を運べば、ダブルで楽しめますよ」(UCさん) 辰巳一丁目アパートの『円盤型』給水塔(画像:日本給水党)「こちらも戸数3326戸のマンモス団地。『円盤型』が2基です。もともとは3基ありましたが、ひとつ減ってしまいました。以前はかなりさびていて、それが逆に印象的でしたが、白色に塗り替えられて、きれいになりました。ちなみに、都内で現存する『円盤型』では、もっとも古い給水塔です。この団地には1階部分に商店街があったりして、いい感じです。昭和レトロが好きな女性には一番合うかもしれません」(UCさん) 昭和の日本を見つめてきた団地の給水塔。そこには、私たちの想像力を刺激するような魅力があるのかも知れません。

- おでかけ