日本の考古学の出発点となった場所

大森貝塚は、小学校の教科書にも掲載されている有名な遺跡です。この遺跡は縄文時代後期から末期にかけての人々が生活した痕跡を現在に伝えています。

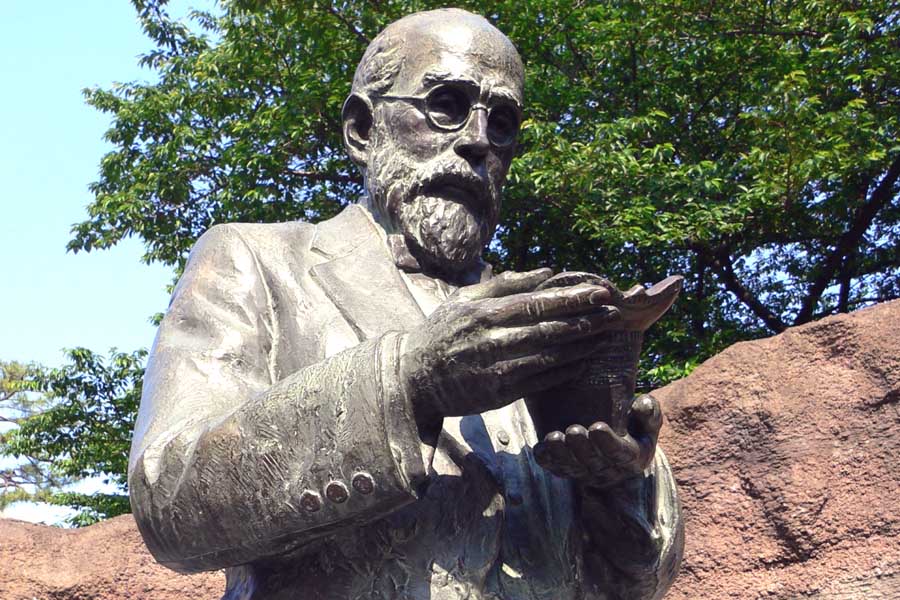

品川区の大森貝塚遺跡庭園にあるエドワード・S・モース像(画像:写真AC)

品川区の大森貝塚遺跡庭園にあるエドワード・S・モース像(画像:写真AC)

この貝塚は日本で初めて本格的な発掘調査が行われたことと、発見に至る逸話で知られています。この貝塚を発見したのは、アメリカの動物学者であるエドワード・S・モースです。大森貝塚の発見で知られていますが、この人は歴史学者や考古学者ではなく動物学の専門家です。

そんなモースが大森貝塚を発見したのは、1877(明治10)年のことでした。設立されたばかりの東京帝国大学に教授として招かれたモースは、横浜港から開通したての鉄道で東京に向かいました。

その途中、窓の外を眺めていたモースの目に、線路沿いの崖の中に貝が山のように積もっているのが写ったのです。当時の蒸気機関車は現在の列車よりもスピードが遅いので、じっくりと見ることができたでしょう。既にアメリカでは考古学の研究が進んでいたため、モースも多少の知識がありました。そこで大学に赴任するとすぐに学生を連れだして発掘調査をおこなったのです。

こうして崖の周辺からは、縄文土器や貝殻、魚の骨などが発掘されました。この調査結果は1879(明治12)年に『大森介墟古物編(おおもりかいきょこぶつへん)』としてまとめられ、日本の考古学の出発点となったのです。

その後、日本でも考古学の研究者は育ち、文献ではわからなかった人々の営みも次々と知られるようになっていきました。

改めて発掘調査が行われた結果……

ところが、その過程で大きな問題が起こりました。研究の出発点である大森貝塚がどこにあったのかが、わからなくなったのです。というのも『大森介墟古物編』には、大森貝塚の場所がまったく記載されていなかったのです。

大田区の「大森貝墟碑」(画像:写真AC)

大田区の「大森貝墟碑」(画像:写真AC)

現在の考古学は遺跡の場所だけでなく、土器や石器などがどの場所の、どの地層から出土したかは欠けてはならない基本情報です。そのため正確に測量を行い、地球上のどこにあるかまで完全にわかるようになっています。

ところが、モースの時代は違いました。モース自身も動物学者であり門外漢。おまけに連れてこられた学生は完全に素人です。そのため、なかば宝探しの感覚で土器や骨を掘ることに目がいき、肝心の「発掘地点はどこか」の記録があいまいになってしまいました。結果として「多分このあたり」と推測されたのが、現在の大田区と品川区の境界線上というわけです。

1929(昭和4)年には品川区側に「大森貝塚」の碑が建ちます。当時の大森区民はこれに負けじと1930年に大森駅近くに「大森貝墟」という碑を建てて本家争いは長らく続きました。

この論争に決着がついたのは、1984(昭和59)年のことです。この年改めて発掘調査が行われ、当時のモースの記録と同じ発掘の痕跡が見つかりました。また、当時の東京府が大井村字鹿島(現在の品川区大井6丁目)の土地所有者に補償金を支払った記録も発見され、大森貝塚は品川区側ということがわかったのです。

現在、遺跡のあった周辺には「大森貝塚遺跡庭園」という公園があり、近くには品川区立の品川歴史館(品川区大井)もあります。

大森貝塚は大森(大田区)という地名を全国区にしたものの、実益は品川区にあり、大田区の「大森貝墟」の碑からは悔しさが滲み出ているような気がします。