「蛎殻町」と「牡蠣の殻」、関連ある?

中央区日本橋「蛎殻(かきがら)町」と聞いて、貝の「牡蠣(かき)」や「牡蠣の貝殻」を思い浮かることはないでしょうか。

「蛎殻町」と「牡蠣」は関係あるのか(画像:写真AC)

「蛎殻町」と「牡蠣」は関係あるのか(画像:写真AC)

駄洒落のように思われるかもしれません。ですが、この思考はまんざら間違いでもないようです。

というのも、その昔、この地域は漁師町だったとのこと。小網の干し場であり、牡蠣の殻の堆積した海浜があったといいます。一帯の家屋の屋根が牡蠣の殻でつくられていた、という説もあり、かつては「牡蠣の殻」が実在したことが推測されます。

ただし町名の由来は定かではないのだとか。江戸時代に埋立地となったこの地域。そのころにはすでに「かきがら」の俗称があったともいわれています。

なお、日本橋蛎殻町以外にも、東京都中央区には「日本橋」を冠した地名が数多く存在します。その数、21町(蛎殻町含め)。日本橋地区は、かつて江戸幕府の城下町として発展し、全国から商人や職人が集まり、大いに栄えました。その当時を彷彿とさせる地名も散見されます。

たとえば日本橋人形町は、名前のごとく「人形」に関わりが。江戸時代、庶民の娯楽として盛況だったという人形芝居。現在の人形町2丁目周辺には、人形を作る人や修理する人、販売をする人、人形を操る人などが暮らしていました。

そんな状況から、俗称として、人形丁(人形町)と呼ばれ始めたといわれ、関東大震災後の区画整理により、正式に「人形町」となりました。

日本橋小網町も、はっきりとした由来は不明なものの、江戸時代、白魚献上の特権を得た漁師たちに、1丁目の町角に網を一張干しておく風習があったことから、生じた町名といわれています。

「免震構造を備えた安全な神社」水天宮

さて、話を中央区日本橋蛎殻町へ戻します。数百年前は、現在よりもずっと海が近かったであろうこの地域。最寄り駅である水天宮前を出て周囲を見渡すと、首都高の高架がぐるりと、力強い存在感を放っています。いわずもがな、海の気配はどこにもありません。

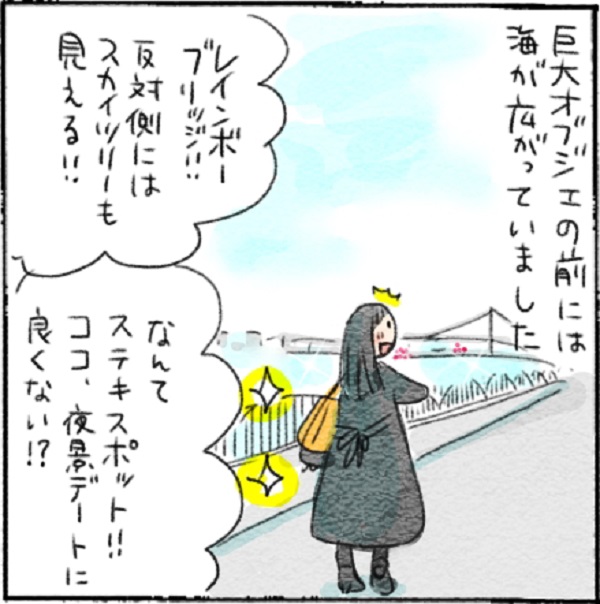

さながらヤマタノオロチ。箱崎ジャンクション(2019年7月、高橋亜矢子撮影)

さながらヤマタノオロチ。箱崎ジャンクション(2019年7月、高橋亜矢子撮影)

「ヤマタノオロチ」と称されることもある、箱崎ジャンクションもすぐそば。下から見上げると、縦3重に重なる、首都高随一の複雑な道路構造が見てとれます。

「空が見えない……」と思う人もいるかもしれません。ですが、この建造のひとつひとつがかつて、人の手によって考えられ、つくられたことを思うと、自然美とはまた別の視点から、息をのむ光景とも考えられます。

駅から1分ほど歩いた先には、安産や子授けにご利益がある「水天宮」があります。江戸鎮座200年記念事業として、2016年に建て替えが完了した水天宮はなんと鉄筋コンクリート造(免震構造)です。

「訪れる人たちの安全や安心を第一に考えたい」という水天宮の思いを踏まえ、現代建築のノウハウを詰め込みながら、伝統的表現を成立させたのだといいます。

「戌(いぬ)の日」「祝日」「平日」と参詣者が大きく変動することを念頭におき、空調や雨水を再利用する水槽の使用量を、参詣者数に応じて制御しているのだとか。

「伝統と現代性とのバランスを的確に保っている点が素晴らしい」と、2016年度のグッドデザイン賞を受賞しています。

さらに、駅から5分ほど歩いた先には「蛎殻町公園」があります。特徴的なのは、江戸情緒のある築地塀と門構え。中に入ると、赤黄青で塗られたさまざまな遊具が配置されており、子どもたちが楽しめそうな雰囲気。一方で、靴を脱いで乗る、足裏健康器具などもあります。

目の前にある小学校は、有馬小学校。丸い屋根が特徴的な同校は、創立1873(明治6)年という伝統校です。

下町情緒と首都高の重厚感が交錯する街並みを歩いてみた

日本橋蛎殻町周辺は、縦や横にまっすぐと伸びた道路で構成されており、新築ビルの合間に、時折古い家屋が姿を見せる様子が印象的でした。

路地の様子(2019年7月、高橋亜矢子撮影)

路地の様子(2019年7月、高橋亜矢子撮影)

お昼時は、比較的リーズナブルなランチがちらほら。記者が入店したイタリアンのパスタは、1000円しないながらも、しっかりとしたサラダとパンが付き、麺の量も若干多めでした。「量、多くないですか?」と聞いてみたところ、「うち、ちょっと多めなんです。麺を150グラム使っています」と店員さん。

「昼は手作り弁当」と手書きで書かれたバラエティショップに足をすすめると、そこには、フライや焼き魚などが入った、ボリューミーな手作り弁当や、少し大きめなおにぎりがずらり。

熱中症対策と思い、お茶を購入したところ、「お店の前に大きな車が停車しているから、気をつけてね」と、店員さんが優しく話しかけてくれました。

周囲には、朗らかに笑いながら、昼食休憩を楽しむビジネスパーソン。横断歩道の真ん中で、「間に合ってよかった! 本当に今日は暑いね」と元気よく笑う白衣の女性は、同僚の忘れ物を届けに、自転車で爆走し、無事追いついた模様でした。

そこかしこに感じる下町情緒。そしてふと、駅方面に目をやると、重厚感あふれる首都高の姿。下町と首都高、その高低差にくらくらしながらも、そのギャップが楽しい街並みであるように感じます。

蛎殻町に牡蠣はある?

ちなみに、そんな蛎殻町に、今も牡蠣や牡蠣の殻はあるのでしょうか。海の気配がないのですから、期待は薄いであろうと予測しつつも、端から端まで探してみました。結論からいうと、生鮮の牡蠣は見つかりませんでした。

町内にお寿司屋さんや魚介を扱う居酒屋は数件あるため、メニューに挙がることはあるのかもしれません。ですが「牡蠣メインのお店」となると、隣町、日本橋箱崎町のオイスターバー「茅場町 牡蠣入レ時」が最寄りのよう。

通りかかった魚屋さんは、「業務用の冷凍むき牡蠣(1キロ)」ならば用意があるといいます。記者が見つけられた唯一の「牡蠣」は、ファミリーマートに置いてあった牡蠣の缶詰でした。