【東京都内】夏の夜を幻想的に彩る!大人が楽しむロケーション別ナイトプール4選

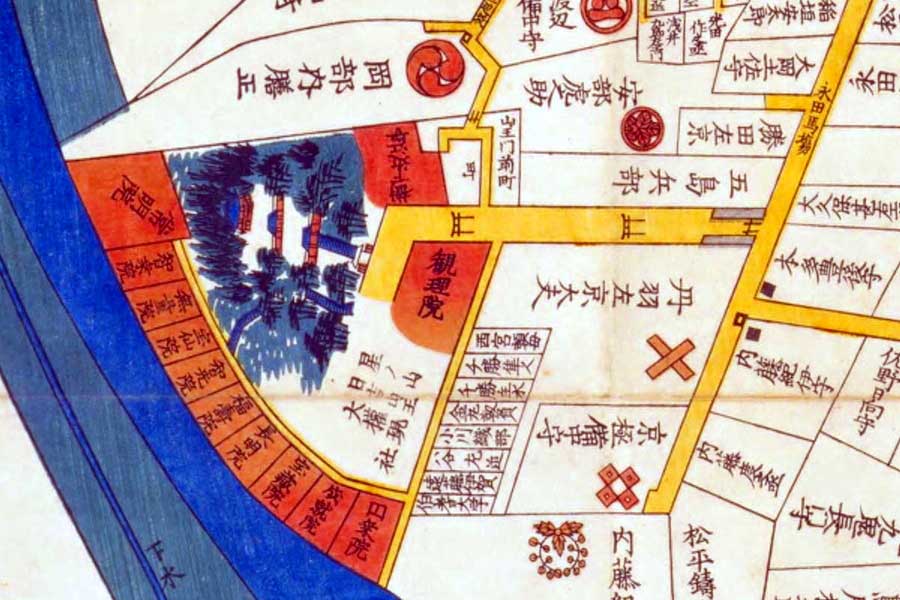

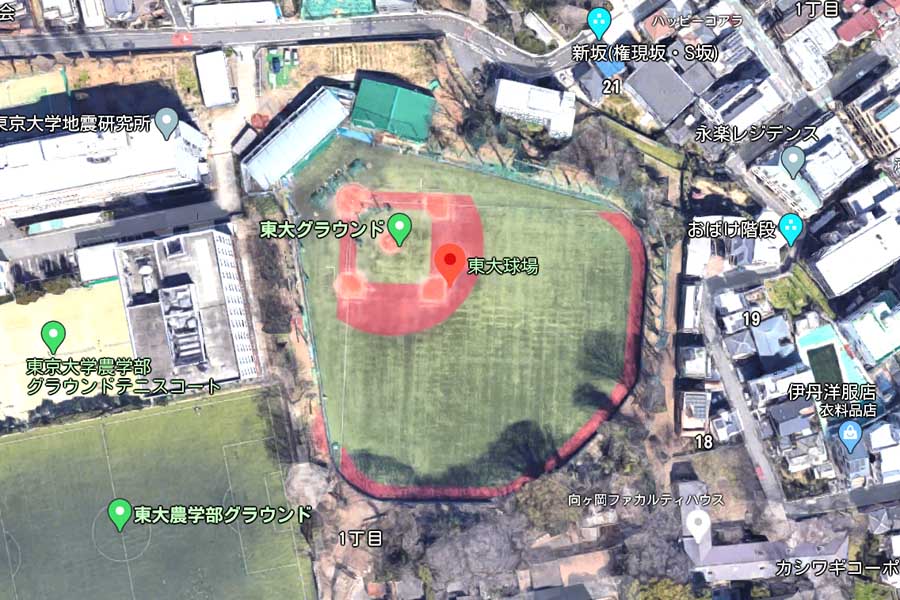

東京都内ではここ数年、紫外線を避けてリゾート気分を楽しむ「ナイトプール」が人気です。幻想的なプールサイドの光とドリンクの透明感が夏の夜を盛り上げます。今回はロケーションが魅力的な4つのおすすめプールについて、エデュケーショナルライターの日野京子さんがご紹介します。 夏の定番レジャーの一つと言えばプールです。制限の多い夏は過ぎ去り、今年は久しぶりに友達や恋人と一緒ににぎやかに遊びに出かけられるようになりました。 その一方で、都内のプールの代名詞であった「としまえんプール」が2020年夏を最後に閉園し、ここ数年で都内のプール事情も様変わりしています。 これから夏本番を迎える今、都内で話題のナイトプールといった大人向けのプールや、幅広い世代から人気を集める定番プールの最新情報をご紹介していきます。 (画像:ホテルニューオータニスリリースより)【画像】ナイトプール発祥の地~遊園地まで>> ●【永田町】ホテルニューオータニ(東京)/ナイトプール発祥のGARDEN POOL(9月2日まで) 1964年の東京オリンピックのために誕生したホテルニューオータニ。全国的にまだプールが珍しい時代だった1966年にGARDEN POOLが完成し、シティホテルのプールの先駆者でもあります。1998年からは都内初となる大人向けのラグジュアリーな雰囲気を演出するナイトプールもスタートし、それまでの「プールは昼のみの営業」を変えるきっかけにもなりました。 新たに導入されたLEDの水中照明(画像:ホテルニューオータニスリリースより) シティホテルのプールの先頭を走るニューオータニの今年のプールはDAY、NIGHT、そして金曜日限定の18歳以上のみ利用できるMIDNIGHT POOLの3つの時間に分けられ、予約制で営業中です。5日間限定の深夜帯では、気鋭のDJがアップテンポなクラブミュージックでリゾート感を演出する予定。 幻想的な光の演出とオレンジリキュール「コアントロー」を使った限定カクテルで、夏を満喫してみてはいかがでしょうか。 18歳以上限定で金曜21:30~24:00に行われるDJプレイ(画像:プレホテルニューオータニスリリースより)●【御成門】東京プリンスホテル/SNS映え必至!CanCamのナイトプール(9月18日まで) 都内のナイトプールの中でもSNS映えに特化しているのが、東京プリンスホテルが人気雑誌CanCamとコラボした「CanCam×Tokyo Prince Hotel Night Pool」(通称CanCamナイトプール)です。 2022年のナイトプールの様子。豊富な種類のフロートが浮かぶ(画像:東京プリンスホテルリリースより) ライトアップされた東京タワーが目の前に広がるという絶好のロケーションで絵になる一枚を撮れると人気です。 2023年は「Pink Ice Cream Power(ピンクアイスクリームパワー)」をテーマに、ナイトプール全体がポップなピンクをベースにした雰囲気で統一されています。 2023年メインフォトスポットのイメージ。キラキラ光るオブジェも(画像:東京プリンスホテルリリースより) プールサイドのキッチンカーには、思わずスマホで写真を撮ってしまいたくなる、見た目も鮮やかなフードが取りそろえられています。 写真は昨年2022年のもの。今年もアイスクリームなど、コラボ開発された新作オリジナルフードが続々登場(画像:東京プリンスホテルリリースより)●【東陽町】ホテルイースト21/都内最大規模のシティホテルプール(9月30日まで) 江東区にあるホテルイースト21東京の屋外プール「ガーデンプール」は都内ホテル最大級の2000平方メートルの広さを誇ります。 19世紀ヨーロッパ貴族の庭園をイメージして作られた美しいプールには、4カ所の温水ジェットバスが付いており、砂岩を使用したリゾート感満載のプールサイドではドリンクも楽しめます。 温水ジェットバス付きで冷えても安心(画像:ホテルイースト21東京リリースより) 都心にいることを忘れてしまいそうな開放感あふれるプールは、デイプールと16歳以上から利用できるナイトプールの二つの時間帯が設定されています。 日焼けは避けたいけれど広々とした屋外プールで夏を感じながら思い切り泳いでみたい方にオススメです。 ナイトプールは16歳未満入場不可(画像:ホテルイースト21東京リリースより)●【稲城市】よみうりランド プールWAI /17時以降入場がお得!幅広い世代に人気のNiziUコラボも(9月10日まで) 年代問わず、東京都内のプールの定番の一つが稲城市にある、よみうりランドです。 2023年は「プールWAI(Water Amusement Island)」に東日本最大級の巨大バケツが設置されたアスレチックエリア「わいわいジャングル」が登場。2,300Lの水が13メートルの高さより落下し、水しぶきが勢いよく落ちてくるアトラクションで盛り上がること間違いなし。 わいわいジャングルには巨大バケツの他、大小5つのウォータースライダー、小型バケツや水鉄砲、噴水など70個を超える水遊びギミックが設置(イメージ画像:よみうりランドリリースより) 土日祝限定で20:30まで実施されるナイトプールには年齢制限がなく、17時以降入場の場合、特別価格で楽しめます。ナイトプールはライトアップされ、海外のリゾート地を彷彿とさせる雰囲気に。8月4日(金)~31日(木)は、平日もナイトプールを実施予定です。 丘の上の広い空とナイトプール(C)プールWAI(画像:よみうりランドリリースより) また、9月10日までの期間中、人気ガールズグループ「NiziU」とのコラボイベントを開催中。NiziUの楽曲に合わせて大量のウォーターキャノンが打ちあがるダンス&放水ショーや、録り下ろしボイスによる場内アナウンス、限定コラボスイーツ、フォトスポットなどのコンテンツが登場します。 流れるプールを筆頭に、スライダーやスプラッシュなど遊び心を刺激するプールで夕涼みを満喫してみてはいかがでしょうか。 NiziUの楽曲に合わせて9色にライトアップされ、大量のウォーターキャノンが打ちあがるダンス&放水ショー(イメージ画像:よみうりランドリリースより)●夏しかできない経験を 都内には数多くのプールがありますが、屋外プールは夏限定のレジャーです。ここ数年、なかなかプールに行く機会がなかった人も多いと思いますが、日焼けが気になっている人に最適なナイトプールも近年人気が高まり、話題を集めています。 今年は友達や恋人と一緒に都内の屋外プールに足を運び、音と光の演出で進化した開放的でにぎやかな水遊びを味わってみてはいかがですか? ■ホテルニューオータニ GARDEN POOL 住所:東京都千代田区紀尾井町4-1 TEL:03-3265-1111 ・NIGHT POOL 営業期間:開催中~2023年9月2日(土) 営業時間:18:00~21:00(最終入場20:30) ※日曜休業(8月13日は営業) 料金:大人13,000円/子ども8,000円 ・MIDNIGHT POOL※金曜日限定 営業日:2023年7月28日・8月4日・11日・18日・25日 営業時間:21:30~24:00(最終入場23:00) 料金:10,000円※18歳未満入場不可 アクセス:東京メトロ 銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅より徒歩3分 東京メトロ 半蔵門線・南北線 永田町駅より徒歩3分 東京メトロ 有楽町線 麴町駅より徒歩6分 ※デイプール及び最新情報は公式サイトをご確認ください ■東京プリンスホテル CanCam×Tokyo Prince Hotel Night Pool 住所:東京都港区芝公園3-3-1 TEL:03-3432-1111 営業期間:開催中~2023年9月18日(月・祝) 営業時間:18:00~21:00(最終入場20:30) 料金:【7月15日~28日/9月4日~18日】5,500円 【7月29日~9月3日】6,600円 ※18歳未満入場不可 アクセス:都営三田線 御成門駅より徒歩1分 都営浅草線・大江戸線 大門駅より徒歩7分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅より徒歩10分 JR・東京モノレール 浜松町駅より徒歩10分 ※最新情報は公式サイトをご確認ください ■ホテルイースト21東京 ガーデンプール 住所:東京都江東区東陽6-3-3 TEL:03-5683-5683 営業期間:開催中~2023年9月30日(土) 夜間営業時間:17:00~21:00(最終入場20:00) ナイトプール料金: 【7月15日〜8月31日】平日6,600円/8月7日〜16日・土日祝7,700円 【9月1日〜9月30日】平日5,500円/土日祝6,600円 アクセス:東京メトロ東西線 東陽町駅より徒歩7分 ※ナイトプールは16歳未満入場不可 ※デイプール及び最新情報は公式サイトをご確認ください ■よみうりランド プールWAI 住所:東京都稲城市矢野口4015-1 TEL:044-966-1111 営業期間:開催中~2023年9月10日(日) 夜間営業時間:【7月土日祝/8月4日~31日/9月2日・3日】9:00~20:30 料金:大人(18歳~64歳)2,200円/子ども(3歳〜高校生)・シニア(65歳以上)1,700円 アクセス:京王線 よみうりランド駅よりゴンドラ「スカイシャトル」約10分 小田急線 よみうりランド駅より小田急バス10分 ※日中の通常料金及び最新情報は公式サイトをご確認ください

- 宿泊・ホテル

- 永田町駅

- 神谷町

- 赤坂見附駅

- 麹町駅