秋はやっぱり食べ放題!ホテルビュッフェの歴史とおすすめバイキング【東京】

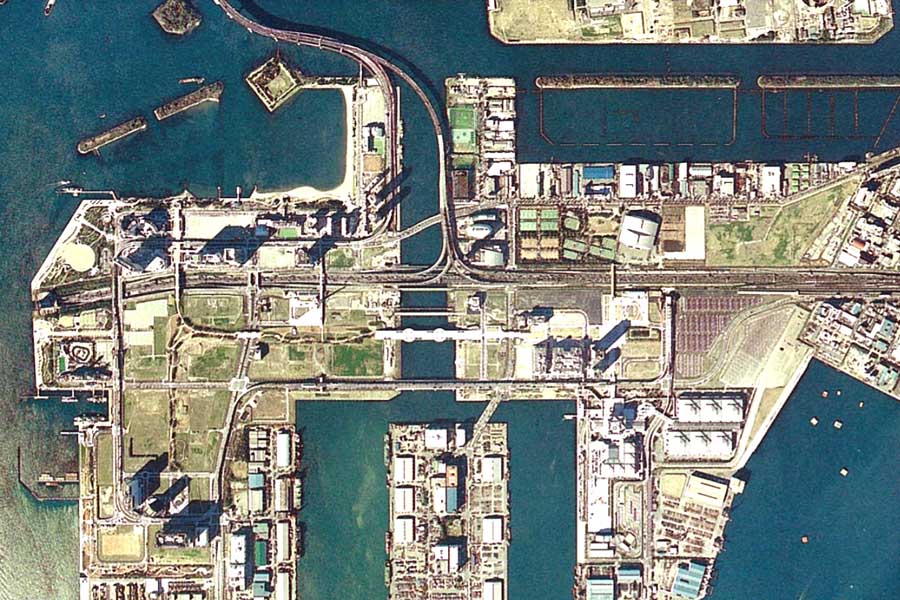

各ホテルが力を入れているサービスのひとつがホテルビュッフェです。ホテルバイキングの始まりは1958年、帝国ホテルから始まりました。日本で食べ放題という文化や「バイキング」という名称が定着した理由と、都内のおすすめバイキングについて、エデュケーショナルライターの日野京子さんがご紹介します。「秋の美味しい収穫祭」ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ3F シェフズ ライブ キッチン(画像:株式会社ベストホスピタリティーネットワークプレスリリースより) 和食、洋食そしてアジア料理。日本ではさまざまな国の料理を幼い頃から学校の給食で味わうことができます。食文化の多様性に富む中、多くの人の心を引きつけるのが一定の料金を支払えば好きなだけ色々な料理を食べられる食べ放題です。 とくにホテルの食べ放題は観光ツアーのランチに組み込まれることもあり、各ホテルが力を入れているサービスの一つになっています。 >>関連記事:“豪華すぎる朝食”が人気!ラビスタ東京ベイ ホテルバイキングのイメージ(画像:photoAC) コロナ禍でここ数年はこうした食のイベントも控えめでしたが、行動制限もなくなり季節を堪能するフェアが開催されています。 食欲の秋でもあるこの時期、日本での食べ放題の歴史やホテル品質のサービスと料理を楽しむことができる東京都内のホテルバイキングをご紹介していきます。 帝国ホテルから始まった日本の食べ放題の歴史 今ではさまざまな業態の飲食店で導入されている食べ放題。幅広い世代で認知されていますが、日本で最初に食べ放題のシステムを取り入れたのが帝国ホテルです。 ホテル内に新しいレストランを開店するにあたり、北欧のスモーガスボードを参考に1958(昭和33)年に誕生したのが「インペリアル バイキング」です。食べ放題を意味するバイキングは和製英語で、すっかり日本で定着した「食べ放題=バイキング」も帝国ホテルのレストラン名からきています。 スカンジナビアの伝統料理スモーガスボード(画像:photoAC) 現在もホテルバイキング発祥のレストランとして同ホテル本館17階の「ブフェレストラン インペリアルバイキング サール」に受け継がれています。 帝国ホテルから歴史が始まった日本のバイキング文化は、テーマを決めて季節感や特定の地域の食材をふんだんに使う「バイキング・フェア」へと広がりをみせており、帝国ホテルはまさにパイオニア。国内のホテルバイキングの中でも特別な存在です。 ■帝国ホテル「ブフェレストラン インペリアルバイキング サール」 所在地:東京都千代田区内幸町1-1-1 TEL:03-3539-8187 朝食:7:00~9:30(最終入店 9:00)※土日休日のみ営業 ランチ:11:00~15:00(最終入店 14:00) ディナー:平日17:30~22:00(最終入店 21:00)/土・日・祝17:00~22:00 アクセス:東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線 日比谷駅より徒歩3分 定期的にテーマを変えるグランドニッコー東京 台場「GARDEN DINING」 台場駅からすぐ近く、東京湾に臨むリゾートホテル「グランドニッコー東京 台場」の1階のレストラン「GARDEN DINING」では、季節ごとにテーマを決めた料理を楽しむことができます。 グランドニッコー東京 台場(画像:ニッコー・ホテルズ・インターナショナルプレスリリースより) ホテルのコンセプトである「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」の通り、緑にあふれた庭園に面する白を基調にしたレストラン内には太陽の光が降り注ぎ、都会の喧騒を離れた解放的な雰囲気に包まれています。 11月27日(日)まで開催中の「国産牛のローストビーフ&シーフードフェア」では国産和牛とエビやムール貝などの新鮮な魚介類をふんだんに使った料理を提供しています。 シーフードバーやマロンやパンプキンのデザートなども。「国産牛のローストビーフ&シーフードフェア」(画像:ニッコー・ホテルズ・インターナショナルプレスリリースより)■グランドニッコー東京 台場「GARDEN DINING」 所在地:東京都港区台場2-6-1 TEL:03-5500-4550 ランチ(金・土・日・祝): 11:30~14:30(L.O.) ディナー(金・土・日・祝):平日・日曜 17:30~20:30(L.O.) /土曜 17:30~21:00(L.O.) ※ブッフェのご利用は90分制となります。 アクセス:新交通ゆりかもめ 台場駅よりホテル直結 りんかい線東京テレポート駅より徒歩10分 ライブ感が楽しいホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「シェフズ ライブ キッチン」 「ヘルシー・ビューティー・フレッシュ」をコンセプトにシェフが調理する様子が見られるオープンキッチン形式で、できたてのライブ感を堪能出来るレストラン。11月30日(水)までは「秋の美味しい収穫祭」をテーマに、北海道のズワイガニなど食欲の秋にふさわしい食材をふんだんに使った料理が提供されます。 実りの秋ならではの旬の食材を用いたメニューを中心とした、秋の味覚が楽しめる料理の数々(画像:株式会社ベストホスピタリティーネットワークプレスリリースより) また、期間中の金土日祝限定で、ティータイムの時間帯にスイーツビュッフェをメインにサンドイッチやカレーといった軽食も選べる「デザート&ライトミールブッフェ」も開催中。カボチャや栗、リンゴといった秋の味覚を使ったスイーツが勢ぞろいしています。 (左)極上の風味とエアリーな食感が楽しめるしぼりたてモンブラン(右)自家製シューで作るカスタマイズシューアイス(画像:株式会社ベストホスピタリティーネットワークプレスリリースより)■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「シェフズ ライブ キッチン」 所在地:東京都港区海岸1-16-2 TEL:Tel: 0570-000-222 ランチ: 11:00~14:30(L.O.14:15) ティータイム:15:00~16:45(L.O.16:30) ディナー:17:30~22:00(L.O.21:45) アクセス:JR・東京モノレール 浜松町駅より徒歩8分 新交通ゆりかもめ 竹芝駅よりホテル直結 ラグジュアリーな気持ちで食欲の秋を楽しもう 今年の秋は久しぶりに色々なイベントが行われています。街が明るいと気持ちも軽やかになりお出かけしたくなります。 食べ放題の中でも別格な存在のホテルのバイキング。ホテルクオリティーを楽しみながら食欲の秋を堪能してみてはいかがでしょうか。 栗やカボチャなど秋の食材をふんだんに使った「シェフズ ライブ キッチン」のさまざまなスイーツ(画像:株式会社ベストホスピタリティーネットワークプレスリリースより)

- グルメ

- 台場駅

- 日比谷駅

- 浜松町駅

- 竹芝駅